皆さんは、「労働審判手続」をご存知ですか?

「労働審判手続」は、労働者が雇用主である事業所に対して、解雇、給料・残業代・退職金の支払い、パワハラその他の労働問題について責任を追及し、損害賠償等を請求する手続きです。労働審判の申立てがされると、裁判所から、申立人である労働者が提出した「労働審判手続申立書」が、相手方である事業所に送られてきます。この申立書が届いたら、事業主側が提出しなければならないのが、「答弁書」と呼ばれる書面です。

労働審判手続では、その手続きの特性上、この「答弁書」の作成が非常に重要となっており、答弁書を期限までに提出しなかったり、内容が不十分であったりすると、事業主側にとって有利な解決に向けた反論や主張ができず、その結果、大きな損害が出てしまう可能性があります。

そのため、答弁書の作成には、期限内に、労働者側からの請求内容を正確に把握した上で、事業者側の解決方針を決め、反論内容や主張、必要な証拠書類などを漏れなく準備する必要があるのです。また、答弁書の作成においては、労働者側の請求内容に対する反論の見極め、労働審判手続きについてのノウハウ、労働関係の法律や判例についての知識、答弁書特有の書き方への対応や適切な証拠の準備など、法的な知識や経験が求められるので、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

この記事では、労働審判手続における答弁書の重要性や、その作成方法・反論のポイントを解説します。最後まで読んでいただくと、限られた短い期間内に、労働者側からの請求内容や主張に対して、事業主側に有利な解決に向けての的確な反論・主張を盛り込んだ答弁書や証拠書類などの準備ができるようになります。

労働審判手続において、答弁書の作成についてお悩みの方はぜひ最後までご一読下さい。

この記事の目次

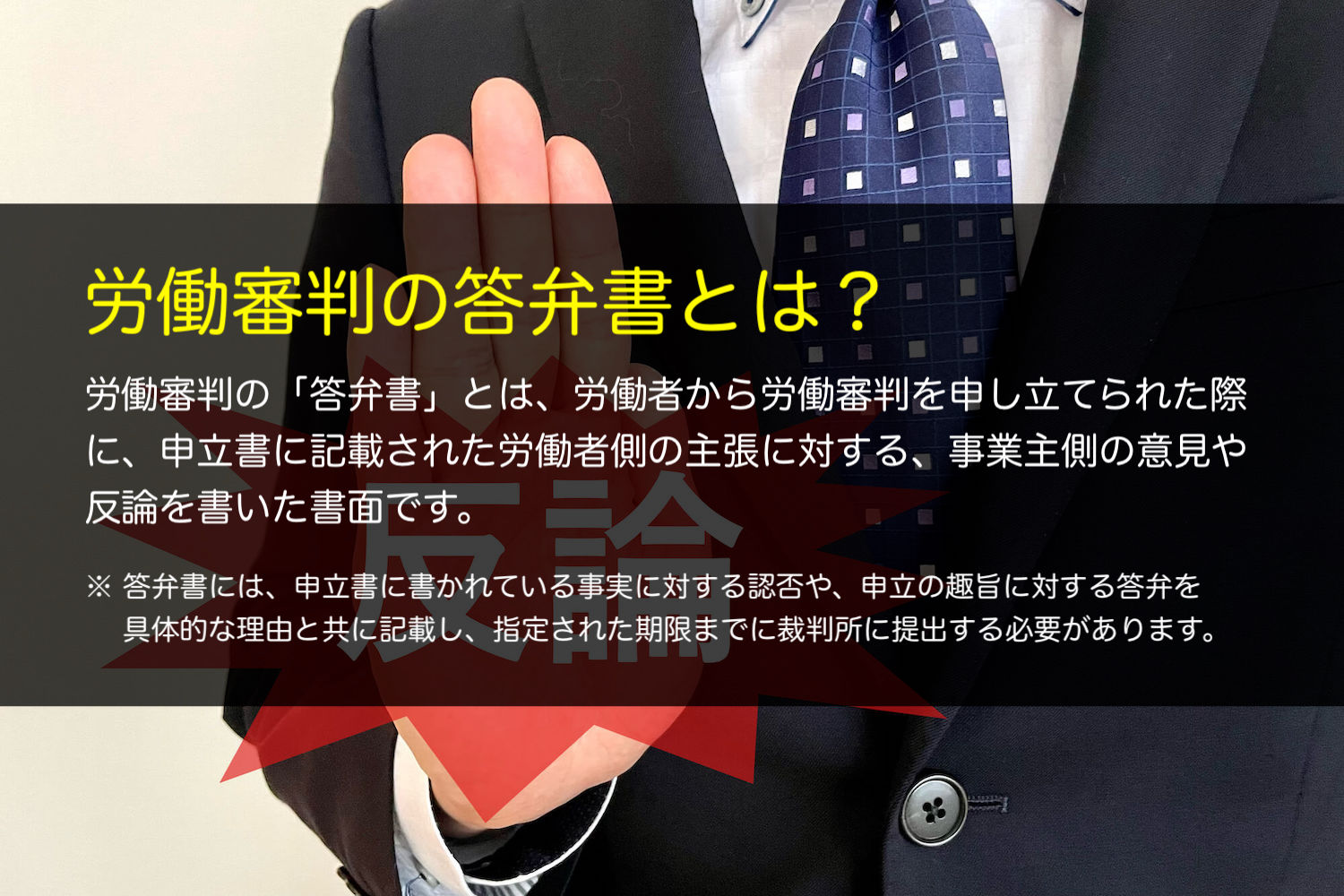

1.労働審判の答弁書とは?

労働審判制度は、平成18年4月から始まった制度で、解雇や未払い賃金などの個々の労働者と事業主との労働トラブルを迅速に、かつ実効的に解決するための制度です。労働審判では、通常、申立をしてから40日以内に第1回審判が行われ、原則として3回以内の期日(話し合いをする日のこと)で終了するため、通常の裁判よりも早期にトラブルを解決できることが期待できることから、労働関係のトラブルの解決方法として有用な手続きとなっています。

労働審判の「答弁書」とは、労働者から労働審判を申し立てられた際に、申立書に記載された労働者側の主張に対する、事業主側の意見や反論を書いた書面です。答弁書には、申立書に書かれている事実に対する認否や、申立の趣旨に対する答弁を具体的な理由と共に記載し、指定された期限までに裁判所に提出する必要があります。

労働審判は、通常の裁判とは違って第1回の期日が開かれるのが早い上に、3回の期日で集中的に審理が行われるため、初回期日からかなり踏み込んだ審理になります。

実際には、1回目の期日で和解が成立することも少なくありません。そのため、短い準備期間の中で、迅速かつ的確に、事業主側の主張・反論を十分に盛り込んだ答弁書を作成しなければならないのです。

1−1.答弁書の役割と重要性

労働審判は、「労働審判委員会」と呼ばれる、労働審判官1名と労働審判員2名によって成り立つ合議体によって審理が進められます。審判官は裁判官ですが、審判員は、労働関係に関する専門知識を有する民間人です。

労働審判では「1回目が天王山」といわれるほど審理が早く進むため、労働審判委員会は、事前に提出された申立書と答弁書、証拠書類から事案の概要と双方の主張を把握し、それを基にして争点を整理しつつ、ある程度の暫定的な心証を形成し、第1回期日に臨んでいます。

したがって、答弁書で記載されている内容がそのまま労働審判委員会の心証形成に大きく影響するので、答弁書の内容が不十分であれば、事業主側に対する心証は悪くなり、審理が不利に進んでいく可能性が高くなってしまいます。

しかも、答弁書の提出期限から第1回期日までは、約1週間程度の時間しかありません。その短期間で労働審判委員会に事業主側の主張をきちんと理解してもらい、審理を有利に進めていくためには、内容の充実した、理解しやすい答弁書を作成することが大切なのです。

1−2.答弁書にはどのようなことを書くのか?

答弁書に記載すべき事項は労働審判施行規則第16条1項と、非訟事件手続規則1条1項で下記の通り定められています。

- 1.当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所

- 2.当事者、利害関係参加人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号 を含む。次項において同じ。)

- 3.事件の表示

- 4.附属書類の表示

- 5.年月日

- 6.裁判所の表示

- 7.申立ての趣旨に対する答弁

- 8.申立書に記載された事実に対する認否

- 9.答弁を理由づける具体的な事実

- 10.予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

- 11.予想される争点ごとの証拠

- 12.当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要

また、予想される争点についての証拠書類があるときは、その写しを答弁書に添付しなければなりません。詳しくは、 「2.答弁書の記載内容と書き方とは?【参考書式付き】」で解説します。

1−3.答弁書の提出期限や提出先はどうやって確認するのか?

労働審判が申立てられた場合、相手方に対して、裁判所から、「労働審判手続申立書」及び証拠書類の写しとともに、「第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状」と題する書面が送付されます。この、「第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状」(呼出状と催告状が一通の書面になっていることが多い)に答弁書の提出期限が記載されています。多くの場合、第1回期日の1週間~10日前に設定されますので、答弁書作成のための準備期間は、おおよそ1ヶ月程度しかないことになります。

提出先は、上記の書面の送付者である裁判所と、申立人(申立人が代理人を立てている場合はその代理人)です。裁判所の住所や宛名は、「第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状」に記載されています。宛先は「〇〇裁判所〇〇第〇部〇係」のようになります。申立人(又は代理人)の住所・氏名は、「労働審判手続申立書」に記載されています。

1−4.答弁書は何通提出するのか?

答弁書の提出方法は、以下の2つの方法があります。

- (1)郵送

- (2)FAX

それぞれ解説していきます。

(1)郵送の場合

裁判所には、「正本1部+写し3部の計4部」、申立人には、「副本1部」を送付します。正本には「正本」、副本には「副本」と記載しておきます。

答弁書には証拠書類の写しを添付します。証拠書類は裁判所・申立人に各1部ずつ提出します。証拠書類には証拠説明書を添付して、証拠の一覧が分かるようにします。

以下で、東京地方裁判所のホームページで紹介されている証拠説明書の書式を紹介します。

▶参考例:東京地方裁判所のホームページで紹介されている証拠説明書の書式

(2)FAXの場合

裁判所と申立人それぞれにFAXで送信します。FAXの場合は部数を気にする必要はありませんので、「答弁書」「証拠説明書」「証拠書類の写し」を1部ずつ送信しましょう。答弁書の提出方法については、各裁判所ホームページにも詳しく記載されていますので、併せてご参照下さい。

▶参照:以下では、東京地方裁判所の注意書をご紹介します。

2.労働審判の答弁書の記載内容・書き方とは?【参考書式付き】

ここでは、答弁書に記載すべき内容とその書き方を詳しくみていきましょう。

2−1.答弁書への記載内容

答弁書に記載すべき事項には、「A:形式的な記載事項」と「B:実質的な記載事項」があります。それぞれ何を記載するべきなのか、順に見ていきましょう。

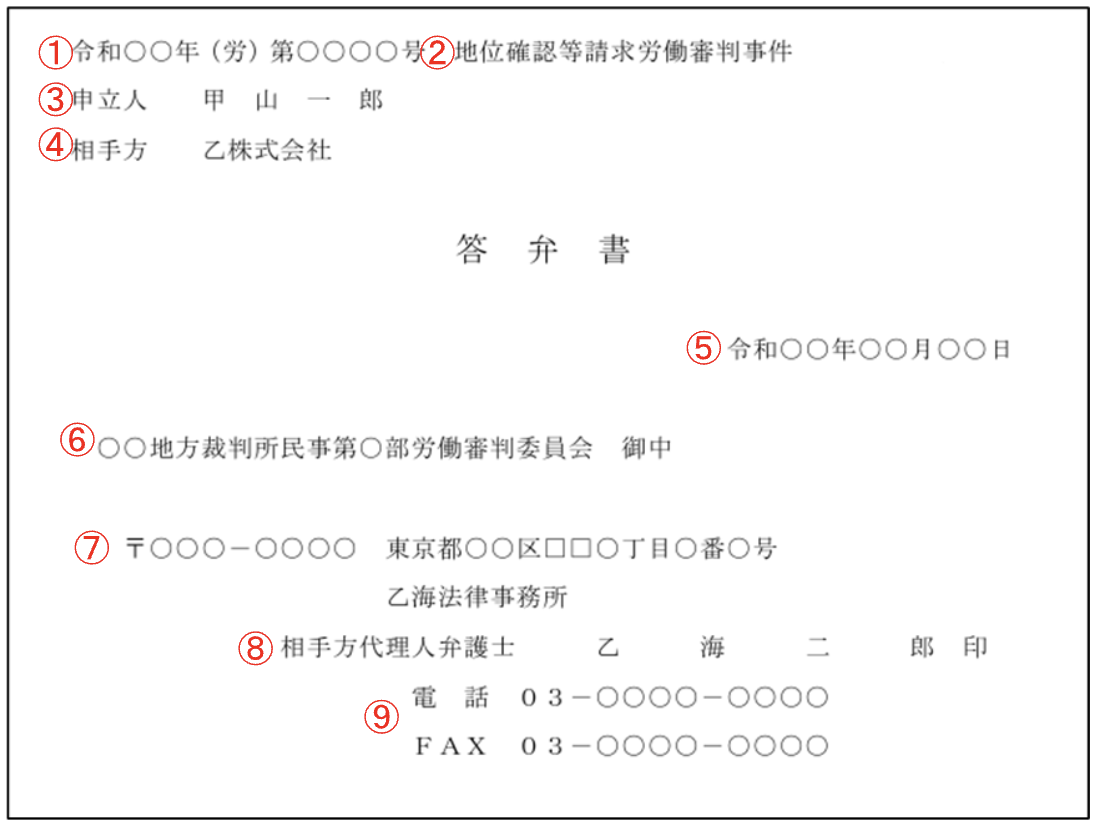

(1)A:形式的な記載事項

答弁書の最初に必ず記載すべき事項になります。

左上から、以下の通りです。

- ①事件番号

- ②事件名

- ③申立人(労働者)の名前

- ④相手方(事業主)の名前または名称

- ⑤日付

- ⑥係属している裁判所

- ⑦相手方(代理人)住所

- ⑧相手方(代理人)氏名

- ⑨相手方(代理人)電話・FAX番号

「①事件番号・②事件名・③申立人(労働者)の名前・④相手方(事業主)の名前または名称・⑥係属している裁判所」に関しては、申立書と共に送付される「労働審判手続の期日呼出状・答弁書催告状」に記載されていますので、それを書き写します。

⑤日付は答弁書を提出した日にちを記載します。

「⑦相手方(代理人)住所・⑧相手方(代理人)氏名・⑨相手方(代理人)電話・FAX番号」は申立書を受領した事業所の代表者、もしくは、代理人を立てる場合は代理人の住所・氏名・電話番号を記載します。ここに記載した住所が、申立人や裁判所から送付される書面の送付先(送達場所)になります。

(2)B:実質的な記載事項

ここからは内容に関する事項になります。「1−2.答弁書にはどのようなことを書くのか?」で述べた以下の「7」から「12」の6つの事項を記載します。

- 7.申立ての趣旨に対する答弁

- 8.申立書に記載された事実に対する認否

- 9.答弁を理由づける具体的な事実

- 10.予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

- 11.予想される争点ごとの証拠

- 12.当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要

1.申立ての趣旨に対する答弁

申立書には申立人が最終的に求める結論を端的に記載した「申立ての趣旨」が書かれています。具体的には、損害賠償請求事件であれば「相手方は、申立人に対し、金〇〇円を支払え」といった内容です。

これに対して、事業主側はどのような審判を求めるのかを簡潔に記載します。

2.申立書に記載された事実に対する認否

申立書の「申立ての理由」の中で述べられている内容について、認めるか否かをその主張する事実ごとに記載します。

「認める」とした事実は、記載された内容がそのまま事実として認定されます。一方、「否認」「不知」とした事実は、争点となります。否認の場合はその根拠も併せて記載するようにしましょう。

3.答弁を理由づける具体的な事実

申立内容の棄却を求めるとの答弁をする場合であれば、その理由について具体的な事実を記載します。

4.予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

争点になりそうな事項(申立人の主張する事実を否認する部分)とこの点についての事業主側の主張を記載します。

5.予想される争点ごとの証拠

争点になりそうな事項について、事業主側の主張を裏付ける証拠を証拠書類として提出します。

6.当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要

申立てがされる以前に申立人との間で行った交渉があれば時系列に沿って記載します。

なお、「3.答弁を理由づける具体的な事実」「4.予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実」「5.予想される争点ごとの証拠」については、事案や主張の内容によっては「相手方の主張」と題して一つの項目にまとめて記載する方が分かりやすい場合もありますので、そのように項立てをしても問題ありません。

答弁書の書き方について裁判所ホームページに記載例がありますので、参考にしてください。

2−2.類型別の答弁書の反論のポイント

ここでは、労働審判で申立の多い以下の4つの事件類型について、答弁書に記載すべき反論のポイントを解説します。

- (1)残業代請求トラブルの労働審判

- (2)不当解雇の労働審判

- (3)雇止めの労働審判

- (4)パワハラの労働審判

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

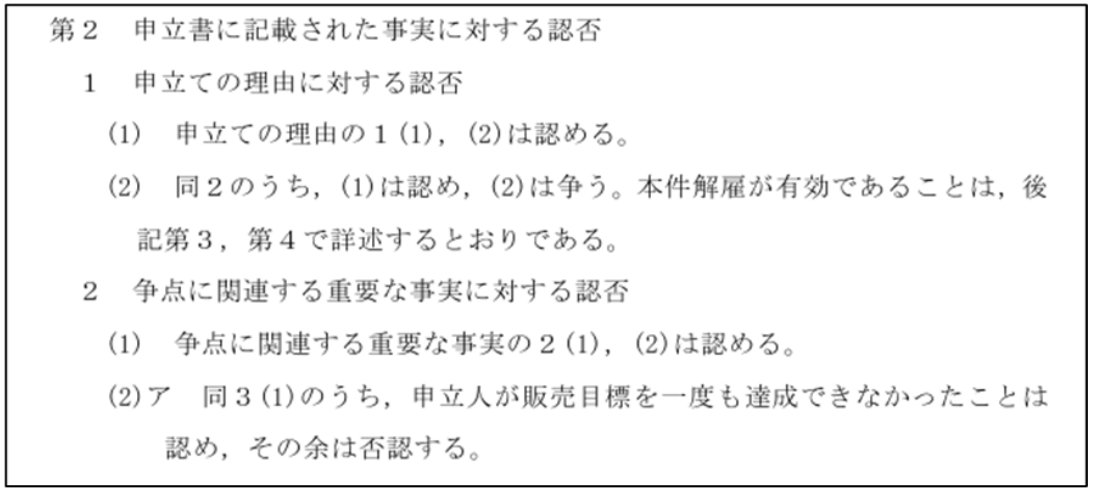

(1)残業代請求トラブルの労働審判

残業代請求は、主張立証に手間がかかる一方で、請求金額は数十万円から数百万円程度の範囲に収まるものが多く、長期化すると遅延利息の割合が高くなってしまうので、早期の金銭的解決になじむ種類の事件です。

事業主側としても、事件の長期化を避け、あらかじめ譲歩できる金額についても検討しておくことも念頭においておきましょう。

【反論のポイント】

- 1.申立人が残業代を支払うべき労働者にあたるか

- 2.労働時間の認識に誤りがないか

- 3.残業代の計算方法に誤りがないか

- 4.証拠書類を提出すること

1.申立人が残業代を支払うべき労働者にあたるか

一定の条件に該当する労働者は、法定時間外労働や法定休日労働に対する割増賃金(残業代のこと)を支払う必要はないと法律で定められています。例えば、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)がそれにあたります。管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者のことです。

申立人がこの「管理監督者」にあたるとすれば、残業代を支払うべき労働者にはあたらず、残業代支払の義務はないと反論することができます。

このように、申立人である労働者が残業代を支払うべき地位にある者かどうかを争う場合は、雇用契約書等の契約内容が分かる資料の提出が必要となります。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

なお、管理監督者は、名称にとらわれず、実態に即して判断されるべきとされているので、「管理職」と呼ばれる地位にあるからといって、ただちに「管理監督者」に該当するとは限りません。また、管理監督者性は、かなり厳しく判断されるため、管理監督者性を争うような事案については、必ず労働法分野に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

2.労働時間の認識に誤りがないか

労働者が「働いていた」と主張する時間と、事業主側が把握している労働時間に認識の違いがある場合があります。そのような場合は、事業主側が「労働時間」と認識している時間を、雇用契約の内容や、タイムカード等の資料を基に計算して、適正な労働時間を主張します。特にタイムカードは労働時間を端的に立証する信用性の高い証拠となります。

他方、労働者は、必ずしもこのようなタイムカード等の労働時間を確認できる書類を持っていません。そのため、事前に交渉が行われている場合には、雇用主側から労働者側に資料が提示されている場合もありますが、そうでない場合、労働者は独自の計算方法で、概算計算をするなどして請求してくることが多いです。また、実際には休憩など、労務から解放されているにもかかわらず、休憩時間も労働時間として計算している場合もあります。

したがって、事業主側としては証拠資料に基づいた適正な時間を立証して反論することが重要です。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

有料老人ホームに勤務する職員からの残業代請求で、よく問題となるのは、夜勤の際の休憩時間です。

夜勤の職員は、シフトの関係で長時間勤務となることが多く、原則として、2人以上の体制を取ることで、交代で仮眠や休憩時間を取る必要がありますが、実際には、人手不足などで、夜勤がいわゆるワンオペとなってしまうことがあります。

その際、休憩時間を取ることができなかったとして、夜間の残業代を請求されるケースは非常に多いです。1人で夜勤をしていれば、夜間のナースコール等に1人で対応しなければならなくなり、いつ呼び出しがされるかがわからない状況から、実質的に休憩を取ることができないからです。

このような場合、例えば、実際にナースコールがどれぐらいの頻度で鳴るか、すぐに応援を要請できる環境だったかなどにより、一部を休憩時間とみなすべきだと主張することは考えられますが、実際、1人で働いていたのであれば勤務実態を見ている人もおらず、記録が残っていないことも多いので、事業所としては戦うのが難しい場合が多いです。

そのため、事業所としては、このような法的リスクを抑えるとともに、職員の心身の健康のためにも、できる限り夜勤に人員を配置することが望ましいです。

3.残業代の計算方法に誤りがないか

残業代の計算方法はかなり複雑であり、正確に計算するには様々な法的知識が必要になります。大まかな計算方法は以下のとおりです。(※残業代は、法的には「割増賃金」と呼ばれます。)

①「時間単価」

「時間単価」は、月給制の場合、1ヶ月の所定賃金を1ヶ月の総労働時間で除した金額です。他にも日給制、週給制、出来高制等の場合、それぞれに計算方法が決められています(労働基準法施行規則第19条)

また、時間単価の計算の際、所定賃金に入れなくて良い手当と、入れなくてはならない手当があります。具体的には、以下の7つの手当については、基礎となる賃金に含まれません。

- (1)家族手当

- (2)通勤手当

- (3)別居手当

- (4)子女教育手当

- (5)住宅手当

- (6)臨時に支払われた賃金

- (7)一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

(▶参照:労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)

②「労働時間数」

「労働時間数」は、割増率の異なる時間ごとに計算する必要があります。

③「割増率」

「割増率」は、労働基準法に下記のように決められています。

法定時間外労働が

- a:1ヶ月の合計が45時間以下の時間 → 25%

- b:1ヶ月の合計が45時間超え60時間以下の時間 → 25%(25%より高く定める努力義務が定められている)

- c:1ヶ月の合計が60時間超の時間 → 50%以上の割増率となる

他にも、法定休日労働であれば割増率は35%、深夜労働であれば割増率は25%と定められています。

このような計算方法の複雑さに加えて、各事業所の賃金規定で、変形労働時間制やフレックスタイム制等の特別な労働時間制を導入していたり、固定残業代制度を設けていると、さらに労働時間の計算が複雑になります。したがって、労働者側からの請求額に誤りのある場合は少なくありませんので、請求されている金額の計算方法をよく確認することが大切です。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

残業代の計算は、①「時間単価」ないし③「割増率」の捉え方で、大きく金額が異なります。

例えば、介護事業ではありませんが、実際に弁護士法人かなめが対応した運送会社の事例では、給与が固定給であるか、それとも 歩合給であるかが問題となった残業代請求事件があります。

これは、固定給であれば、残業代の計算は、時間単価に1.25を乗じることになりますが、歩合給であれば、時間単価に0.25を乗じる計算になり、残業代の金額が全く異なるからです。これは、歩合給が、ある成果に対して給与を支払う性質であることによるものです。その会社では、実際に当該従業員があげた売上が算出され、当該売上に一定割合を乗じることで、毎月の給与額を計算していました。

そこで、実際の給与の計算方法とその証拠資料を裁判所に提出したことで、相手方、裁判所共に歩合給を前提に計算することを認め、和解で解決することができました。

4.証拠書類を提出すること

前述のように、労働者側は残業代の金額を計算して事業主側に請求しますが、必ずしもその金額が正確であるわけではありません。

事業主側は、反論の基礎となる資料である、タイムカード、就業規則、労働契約書、給与明細等の資料を必ず提出するようにしましょう。これらの資料をもとに事業主側の主張を展開することで、請求金額の減額をすることが期待できます。

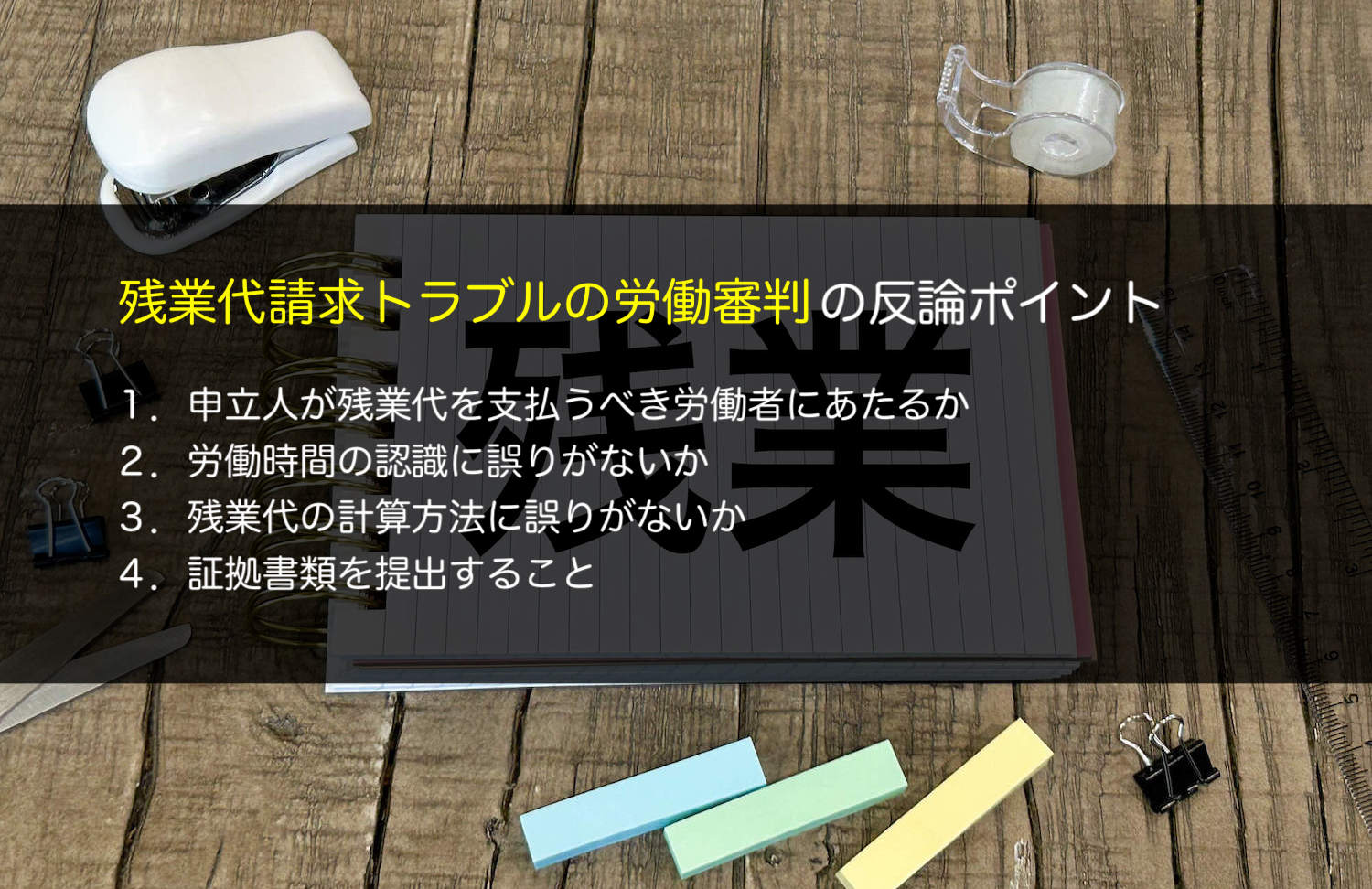

(2)不当解雇の労働審判

事業所から解雇された労働者が、解雇は無効であるとして、地位確認(復職)請求、バックペイの請求を求めるケースがあります。

地位確認請求とは、労働者が解雇等の労働契約の終了原因となる事由の効力を争い、労働者が労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する請求です。この請求があった場合、これとともに労働契約終了後の賃金の支払いを請求するのが一般的です。これがバックペイの請求です。

解雇問題においては、労働契約法第16条を根拠とする「解雇権濫用法理」という重要な考え方があります。具体的には、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、解雇を無効とするルールです。したがって、解雇の有効性を争う際には、事業主側としては、解雇理由に客観的合理性があること、社会通念上の相当性があることを主張していく必要があります。

▶参照:労働契約法第16条

(解雇)

第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

・参照:「労働契約法」はこちら

【反論のポイント】

- 1.申立人は労働基準法における「労働者」にあたるか

- 2.解雇の事実があったか

- 3.どのような事由で解雇に至ったか

1.申立人は労働基準法における「労働者」にあたるか

労働基準法第9条では、「労働者」を「事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定されています。この「労働者」に該当する者は、労働関係法令による保護の対象になりますが、「労働者」に該当しない、例えば「請負契約」や「委任契約」での関係であれば、申立人は「労働者」ではなく、事業所との対等な関係であることとなり、そもそも雇用関係にないということで、反論することができます。

この場合は、申立人との契約内容が確認できる書面を証拠として提出しましょう。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

なお、「労働者」であるかどうかは、契約の形式や記載内容にかかわらず、実体を見て判断されます。「労働者」性を争う場合には、様々な観点から主張をしていく必要があるので、必ず労働法分野に詳しい弁護士に相談しましょう。

2.解雇の事実があったか

そもそも事業主側において解雇の事実自体を争い、解雇ではなく、労働者の自主退職であったと主張することも考えられます。

このような場合は、解雇の理由は争点にはならず、労働者の退職の意思表示があったか、又はその効力が争点になります。したがって、申立における事業主側からの解雇の意思表示があったとされる部分を否認した上で、労働者側の退職の意思表示があったとされる日時や、対応した職員の証言等の具体的事実を反論として主張し、退職願や退職届等の証拠書類を提出します。

3.どのような事由で解雇に至ったか

申立人を解雇した事実を認めた上で、その解雇事由が適正なものであったことを反論する方法もあります。

この場合、解雇の意思表示の日(解雇する旨を伝えた日)、解雇の効力発生日(何日付けで解雇しているか)を明確に示します。そして、普通解雇や懲戒解雇といった解雇の種類及び就業規則(解雇当時のもの)の根拠がある場合には、その条項を記載します。

その上で、労働契約法第16条のいわゆる「解雇権濫用法理」が適用されないことを証明する必要があります。つまり、解雇の理由に客観的合理性があり、社会的相当性があるということを立証します。このような事実のことを「解雇権濫用の評価障害事実」といいます。

具体的な解雇の理由としては、労働者の能力や適格性の欠如、遅刻や無断欠勤、仕事上のミスの頻発等、事案によって様々ですが、それらの事由については、日時・場所を特定するなどして出来るだけ具体的に記載します。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

ただし、解雇に関しては、裁判所はかなり厳しく解雇権濫用法理をあてはめて労働者側の保護を図るため、事業主側が不利である場合が多いです。不当解雇を争う労働審判は、労働問題に精通している弁護士に相談するようにしましょう。

(3)雇止めの労働審判

雇止めとは、契約社員等の有期雇用契約を結んでいる労働者に対して、雇用期間満了時に契約更新をせず契約を終了させることです。

この「雇止め」をされた契約社員が、雇止めは不当であるとして事業主に対して雇止めの撤回等を求める労働審判を申立てるケースがあります。期間の定めのない労働契約に比べ、勤務実績が短く、賃金が低額であることが多い雇止め事案では、労働者が短期間での解決を希望することが少なくないため、解決手段として労働審判が利用されることが多い事案です。

【反論のポイント】

- 1.申立人との雇用契約の状態は、実質的に正社員と変わらない場合とはいえないこと

- 2.申立人に雇用契約の更新を期待させるような事由がないこと

- 3.申立人が無期転換ルールには該当しないこと

前提として、雇止めの労働審判では、労働契約法第19条をよく理解した上で反論することが大切です。労働契約法19条では、有期労働契約の更新について下記のように定めています。

▶参照:労働契約法第19条

(有期労働契約の更新等)

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

この条文を分かりやすく表現すると、

- ① 過去に繰り返し契約更新がされており、実質的に見て正社員と変わらないような場合

- ② 労働者が雇用契約が当然に更新されるものと期待することについて、合理的な理由がある場合

このような場合は、合理的な理由がない限り雇止めは認められない、ということです。

1.申立人との雇用契約の状態は、実質的に正社員と変わらない場合とはいえないこと

雇用契約の状態が実質的に正社員と同視されるケースとしては、次のようなものが挙げられます。

- 勤務条件や業務内容が正社員と変わらない

- 責任の程度が正社員と変わらない

- 就業規則が正社員と変わらない

- 過去に何度も契約更新がされており、契約更新の手続きが形骸化している

申立人の勤務の状態が上記のような態様であったとすると、労働契約法第19条1号に該当し、雇止めは無効であると判断される可能性があります。したがって、これらの点を踏まえて、申立人の勤務状況がこのような場合に当てはまらないことを主張・立証することで、雇止めが有効であるとの反論をすることができます。

2.申立人に雇用契約の更新を期待させるような事由がないこと

契約の更新が期待されるような状況があった場合にも、労働契約法第19条2号に該当し、雇止めが無効とされる可能性があります。契約の更新が期待されたと見られるケースとしては以下のようなものがあります。

- 雇用契約が過去に相当程度反復更新されている

- 契約の更新が期待されるような言動があった

- 雇用の通算期間が長い

その他にも更新手続きが適切に行われていたか、業務内容が正社員と同視されるようなものではなかったか、等の状況を総合的に考慮して、契約の更新の期待があったかどうかが判断されます。事業主側としては、このような契約更新の期待がされるような状況がなかったということを示して、反論しましょう。

3.無期転換ルールには該当しないこと

無期転換ルールとは、労働契約法第18条に規定されているもので、「有期雇用契約を継続して5年を超えて更新した場合に、労働者が無期雇用契約に転換する権利をもつ」というルールです。この条件に該当する労働者が無期雇用の申込をした場合には、事業主側はそれを拒絶することはできません。

この要件に関しては、「1.申立人との雇用契約の状態は、実質的に正社員と変わらない場合とはいえないこと」、「2.申立人に雇用契約の更新を期待させるような事由がないこと」の反論をした上で、予備的に「無期転換ルールに該当する労働者ではない」ということを主張する、という方法が考えられます。

▶参照:無期転換ルールに関しての詳細は、厚生労働省が発行しているこちらのハンドブックに記載されています。

また、雇止めの有効性について詳しくはこちらの記事で解説しています。

(4)パワハラの労働審判

労働者が事業所内でパワーハラスメントにあったことを理由に、事業所に対して損害賠償請求をするケースがあります。パワハラの事案では、パワハラにあたる行為が実際にあったのか、あったとしてもその行為態様が不法行為といえるようなものであったかどうかの事実認定が重要になります。

【反論のポイント】

- 1.申立人が主張するような事実が本当にあったか

- 2.申立人の主張する事実がパワハラに該当するかどうか

1.申立人が主張するような事実が本当にあったか

そもそも、申立人の主張するような事実はないという場合には、その事実自体を「否認する」ということで反論します。その場合、パワハラをしたとされる職員や、パワハラとされている事実を目撃した職員等の関係者にヒアリングを行って事実確認をし、そこで確認できた事実と、申立人が主張する事実との矛盾を主張して反論します。

2.申立人の主張する事実がパワハラに該当するかどうか

申立人の主張する事実があったことは認めつつ、それはパワハラには当たらないという方法で反論することもできます。厚生労働省が公表している、いわゆる「パワハラ指針」では、パワハラを次のように定義しています。

一方、この定義には以下のような、なお書きがあります。

したがって、事業主側としては、申立人が「パワハラ」と主張する事実について、そのような事実があったとしても、それは「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導」であった旨を主張・立証することができれば、不法行為に該当しないと反論することができます。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

弁護士法人かなめで扱った事件の中でも、パワーハラスメントを受けて精神的損害を被ったとして、損害賠償を請求された事案があります。

ある事案では、介護施設の管理職が、運営法人の理事長に、高圧的な態度を取られ、一方的に叱責をされたことで、精神的に追い詰められ、退職を余儀なくされたと主張をしていました。

もっとも、理事長がどこまでの発言をしたかについては、証明するような証拠はなく、かつ、前後の経緯などを丁寧に説明したことで、事実認定はもちろん、これがパワーハラスメントにあたるという判断もされず、その結果、一定額の解決金の支払いにより和解が成立しました。

▶参考:パワハラの労働審判の解決金については、以下の記事で相場感などをご覧いただけますのであわせてご参照ください。

2−3.証拠資料の準備の重要性

答弁書には事業主側の主張を裏付ける証拠書類を併せて提出することが大切です。なぜなら、証拠書類がない事実は、労働者側から「虚偽の情報だ」「嘘だらけだ」と反論をされる可能性があるからです。争点になっている事実に関しては、必ず根拠となる証拠資料を準備するようにしましょう。

とはいえ、労働審判手続きは時間的制約があるため、膨大な量の証拠書類を提出することは避け、証拠書類を縛った上で問題となる箇所にマーカーを引く等して、労働審判委員会に理解してもらいやすいように工夫して提出するようにしましょう。

(1)事業主側から提出する証拠資料

事業主側から提出する証拠資料としては以下のようなものがあります。

- 1.就業規則

- 2.給与明細

- 3.雇用契約書(労働条件通知書)

- 4.タイムカード他勤務時間が確認できる書類

- 5.業務日報

「1.就業規則」「2.給与明細」「3.雇用契約書(労働条件通知書)」は、労働者との労働契約の内容について争う場合には、必ず証拠として提出すべき資料となります。「4.タイムカード他勤務時間が確認できる書類」「5.業務日報」は労働時間について争いのある時、特に残業代請求の事案では、事業主側が算定した残業代の重要な裏付け資料になります。

(2)証拠資料を提出しないとどうなるのか?

裁判所は中立な立場で双方の主張を審理するため、証拠資料がないと事実関係に関する判断ができず、前述のとおり、証拠による裏付けのない主張に対しては、労働者側から「虚偽の主張である」と反論されてしまいます。

特に残業代トラブルの場合、勤怠管理の義務は事業主側にあるので、証拠資料を提出しなければ、労働審判委員会に勤怠管理も適切にできていない事業主であると認識され、審理が不利に進むことになってしまいかねません。

2−4.答弁書作成の注意点とは?

次に、答弁書作成における以下の2つの注意点を必ずおさえておきましょう。

- (1)虚偽の情報を書かないこと

- (2)不正確な情報を書かないこと

以下で順番に解説していきます。

(1)虚偽の情報を書かないこと

当然のことですが、答弁書に虚偽の情報を書いてはいけません。

虚偽の説明をしたことがばれてしまうと、悪質性が高いと見られてしまい、損害賠償の金額の増額事由になることもありますし、その他の主張の信用性も低くなってしまいます。こちらに有利に話を進めたいという心情があることは理解できますが、だからといって虚偽の情報を書くことはかえって逆効果になってしまいかねません。事実に沿った主張をするようにしましょう。

(2)不正確な情報を書かないこと

嘘ではないが、正しいかどうかわからない、裏付けのない情報を書いてしまうと、それが間違っていた時に後から撤回することができない場合があります。また、曖昧な事実の主張は、労働審判委員会の心証を悪くしてしまう可能性がありますので、不明な点は不明であることを明確に書くようにしましょう。

2−5.答弁書を出さないとどうなるのか?

「1−1.答弁書の役割と重要性」で述べたように、答弁書は審判を行う労働審判委員会の心証を形成する上で、重要な役割を果たします。

答弁書を提出しなかったら、労働者側の主張と証拠だけで労働審判委員会の心証が形成され、事業主側の主張を聞いてもらえない可能性もあります。そうなると、たとえ労働者側の主張に誤りがあったとしても、申立書の請求の通りに調停がなされてしまうことになってしまいます。

事業所の損害を大きくしないためにも、労働審判の申立書が届いたら、必ず期限までに答弁書を提出するようにしましょう。

2−6.答弁書の参考書式

裁判所ホームページに、答弁書や証拠説明書の記載例及び書式がありますので、答弁書作成の際にはご参照下さい。

3.労働審判の対応を弁護士にすぐに相談すべき理由

労働審判の申立書が事業所に届いたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。その理由を解説します。

3−1.労働審判はスピード勝負

労働審判手続は、申立てがされた日から40日以内に第1回の期日が開かれます。答弁書の提出期限は第1回期日の1週間ほど前に設定されるので、答弁書作成のための期間は、おおよそ1ヶ月程度しかありません。その上、労働審判の期日は原則として3回までとなっており、その中でも第1回期日で終局に至る事案の割合も多いことから、1回の期日も無駄にできず、最初に提出する答弁書をいかに内容の充実したものにできるかが、労働審判を有利に進めるための鍵となります。したがって、労働審判の申立てがされたら、早期に専門家である弁護士に相談すべきです。

3−2.労働審判の経験豊富な弁護士なら事業主の利益の最大化を目指せる

労働審判手続は、短期間で適正・迅速に労働紛争を解決することができるという意味では、事業主側にとってもメリットのある手続きです。

しかし、このスピード感のある手続きに対応していくためには、早期の適切な方針決定とスケジューリングが重要であり、そのためには解決までの正確な見通しを立てられることが前提になります。特に、不当解雇や残業代請求は事業主側が不利なケースも多く、早期に解決までの見通しを立てて、解決金による和解を図る等の落としどころを見据えた対応が必要です。

労働審判の経験豊富な弁護士であればこのような対応も適切かつ迅速に行うことができ、それによって、審理を有利に進め、事業主側の利益の最大化に資することができます。

▶参考:以下では、労働審判の対応を弁護士に相談するメリットや、弁護士の役割について詳しく解説していますのでご参照ください。

4.労働審判の対応に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、労働関係紛争に精通した弁護士が以下のようなサポートを行っています。

- (1)労働審判の代理業務

- (2)介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

4−1.労働審判の代理業務

労働審判手続における事業主側の代理人として、以下のような業務をすることができます。

- 答弁書の作成、提出

- 証拠資料の収集、精査

- 関係者への聞き取り

- 残業代等の金額の試算

- 金銭的解決を図るのであればその額の算定

- 期日への出頭

これらの他にも、事案に応じて事業主側が対応すべき手続きを代理人としてトータルに行いつつ、事業主側の対応のサポートや助言もできますので、事業所の負担の軽減を図り、金銭的損害を最小限に抑えることができます。

4−2.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「4−1.労働審判の代理業務」サービスなど介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

具体的には、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。そして、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。直接弁護士に相談できることで、事業所内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

また以下の記事、動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

▶︎参考:介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説

▶︎参考:【介護事業者の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画

弁護士法人かなめには、介護業界や労働問題の分野に精通した弁護士が所属しており、丁寧なアドバイスと適切なサポートを行うことで、介護事業所の皆様の問題解決までの負担等を軽減させることができます。現在労働審判手続きについてお悩みの事業所の方は、早い段階でお問い合わせ下さい。

4−3.弁護士費用

(1)顧問料

- 顧問料:月額8万円(消費税別)から

※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、以下のお問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

また、顧問弁護士サービス以外に弁護士法人かなめの弁護士へのスポットの法律相談料は、以下の通りです。

(2)法律相談料

- 1時間3万3000円(税込み)

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方か らのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

5.まとめ

この記事では、労働審判の答弁書とは何か、その重要性や具体的な記載内容や反論ポイントについて解説しました。

労働審判手続において、答弁書の提出は事業主側にとって調停の結果を左右する非常に重要な一手になります。しかし、提出期限までの短期間の間で、労働者側の主張に対する反論をまとめ、証拠の収集を行うことは、労働関係の法律に精通していない方には非常に難しいことです。

労働審判手続申立書が事業所に届いたら、できるだけ速やかに弁護士に相談して対応するようにしましょう。

弁護士法人かなめでは、数々の労働審判に関するご相談に対応してきた実績があります。迅速で的確な労働審判の代理業務のサポートを行っています。労働審判の対応でお困りの介護事業者の皆さんは、弁護士法人かなめまでご相談ください。

6.【関連情報】労働審判に関するその他のお役立ち情報

今回の記事では、「労働審判の答弁書とは?書き方や重要な反論ポイント【書式付き】 」について詳しく解説してきましたが、この記事でご紹介していない労働審判に関するお役立ち情報も以下でご紹介しておきますので、あわせてご参照ください。

・労働審判での解決は会社側に不利ではない!その理由や対応のポイントを弁護士が解説

・記事更新日:2026年2月5日

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。