「運営指導の通知が来たけど、何かうちの事業所の運営に問題があったのでしょうか?」

顧問先の介護事業所から、そのような相談を受けることが年に何度もあります。

運営指導は、行政の担当者が事業所を直接訪れ、適正な介護保険サービスが運営されているかどうかについて調査するもので、多くの介護事業所に緊張が走る瞬間ではないかと思います。

運営指導で介護保険法や指定基準上の違反が発覚すれば、監査へ発展し、指定の効力に影響する行政処分がされたり、受領していた介護報酬の返還を求められることもあり得ます。

とはいうものの、運営指導自体はどの事業所でも定期的に実施されるものであり、決して事業所の不正を暴くことを目的とした手続きではありません。むしろ、運営指導の機会を、適正な事業所運営ができているかを見直す場と捉え、前向きに捉えながら、対応をしていくことが重要となります。

この記事では、運営指導がどのような根拠に基づいて行われるどのような手続きであるかの基礎知識の他、監査との違いや実際の統計、運営指導の流れ、開始までの具体的な準備から当日の対応方法、運営指導後の対応方法などを詳しく解説します。また、違反が発見された場合、どのようなペナルティや効果があるか、また専門家に相談することのメリットなども解説しますので、これらを踏まえて、運営指導をスムーズに乗り切るための事前対策もできるようになります。

運営指導対策を通して、適正な事業所運営を目指していきましょう。

▶あわせて読みたい関連情報:運営指導で介護保険法や指定基準上の違反が発覚した場合の関連情報として、以下の行政処分や行政指導について詳しく解説した参考記事も併せてご覧ください。

▶参考情報:運営指導(実地指導)に関する弁護士による対応サポートは、以下の「かなめ行政対応サービス」をご覧ください。

この記事の目次

1.運営指導(実地指導)とは?

運営指導とは、法目的の実現のために、都道府県等の担当者が介護サービス事業所へ出向き、適正な事業運営が行われているか確認するものです。行政が行う指導には、大きくは集団指導と運営指導(実地指導)があり、集団指導は、指定申請先となる管轄行政が実施し、介護事業所を1箇所に集めて開催するものです。一方、運営指導(実地指導)は、個別の介護サービス事業所において行われる点に特色があります。

運営指導の頻度については、事業所の指定有効期間に最低でも 1 回以上は実施することを基本としていることから、すべての事業所において、定期的に実施されるものとなります。但し、行政庁によっては、人員不足の影響か、十分に運営指導を実施できていない行政庁もあるようです。

1−1.運営指導の目的は?

運営指導の最大の目的は、高齢者の尊厳を保持し良質なケアが提供される体制を継続させること及び高齢者への虐待を防止することにより、介護保険制度への信頼性を維持し、制度の持続可能性を高めることにあります。

「良質なケアが提供される体制を継続させること」は、サービスの利用者、社会はもちろん、介護事業者自身にとって非常に重要な課題です。つまり、運営指導は、「VS行政」ではなく、行政との協力関係の下、介護保険制度、介護保険サービスの健全な継続のための営みなのです。

1−2.運営指導と実地指導の違いは?

従来、運営指導は「実地指導」、と呼ばれていましたが、介護事業所に関しては、 令和4年度から、指導に際してオンライン会議ツールの活用などが明記され、指導場所が必ずしも「実地」でなくなったことから、「運営指導」と呼ばれるようになりました。

なお、現在でも、実際に事業所(実地)に行って行う指導を、集団指導と区別して「実地指導」と呼ぶこともあります。

1−3.集団指導との違いは?

集団指導は、介護保険施設等における介護保険制度の理解やサービスの質の向上を図り、かつ、適正なサービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知徹底等を図るものであり、適切な運営指導を行う前提となります。個別の介護サービス事業所ごとに行われる運営指導と異なり、指定(許可)権限のある全ての介護保険施設等を対象に年1回以上実施されることになっています。

集団指導においては、以下のような介護保険施設等が適正な事業運営を行うために必要な情報が伝達されます。

- 運営指導や監査における指摘事項

- 行政処分を行った介護保険施設等がある場合には、処分の原因となった不正の概要やその要因

- 身体的拘束の廃止や高齢者虐待の防止

- 介護報酬の基準、各種加算等の内容

実施方法は、集合方式の他、説明資料の自治体ホームページへの掲載や動画による説明、オンライン会議システム等の活用など、自治体により異なりますので、必ず、各自治体からのお知らせやホームページの情報を確認するようにしてください。

1−4.運営指導の対象となる介護サービス

運営指導の対象となる介護サービスは、介護保険給付に係る介護サービスです。

具体的には、以下のような介護サービスを指します。

- 居宅サービス

- 地域密着型サービス

- 居宅介護支援

- 施設サービス

- 介護予防サービス

- 地域密着型介護予防サービス

- 介護予防支援

など

1−5.統計情報

「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和7年3月)」によると、令和5年度における自治体の所管事業所数に対する運営指導の実施率は、全国平均で16.1%となっています。また、同資料の参考資料(介護サービス事業所等に対する指導・監査結果の状況及び介護サービス事業者の業務管理体制 の整備に関する届出・確認検査の状況)に、同年度の詳しい指導の状況について解説されています。

もっとも、詳しい指導の状況については、運営指導は各都道府県で行われることから、都道府県ごとの統計があります。ここでは、東京都の統計情報を紹介します。

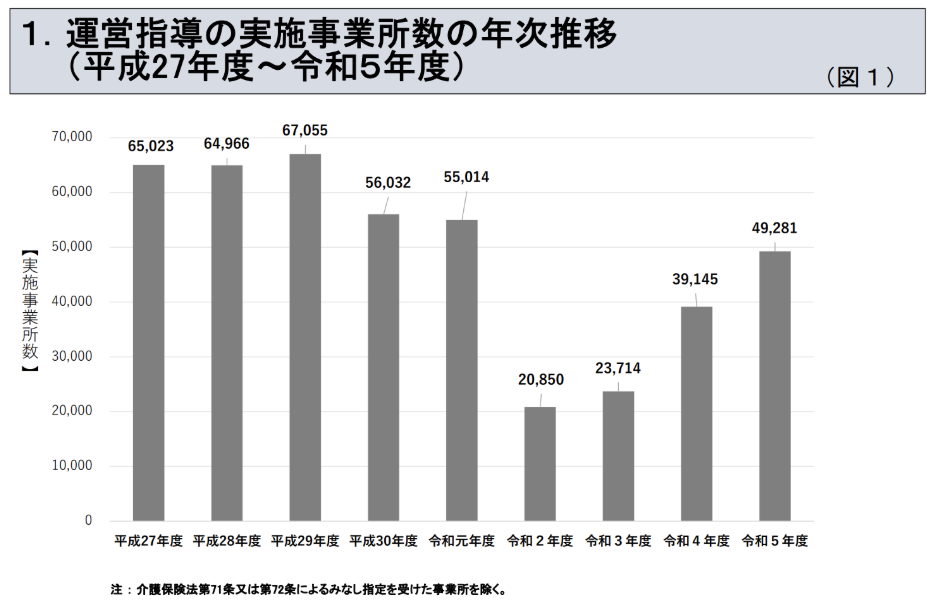

(1)運営指導の件数

運営指導の実施事業所数は49,281事業所で、自治体の所管事業所数に対する実施率は 16.1% です。

前年度は39,145事業所であり、新型コロナウイルス感染症が流行した令和2年度の20,850事業所から、徐々に実施件数が増加しています。なお、令和元年度の運営指導の実施事業所数は55,014事業所でした。

▶参照元:「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 令和7年3月」21頁引用

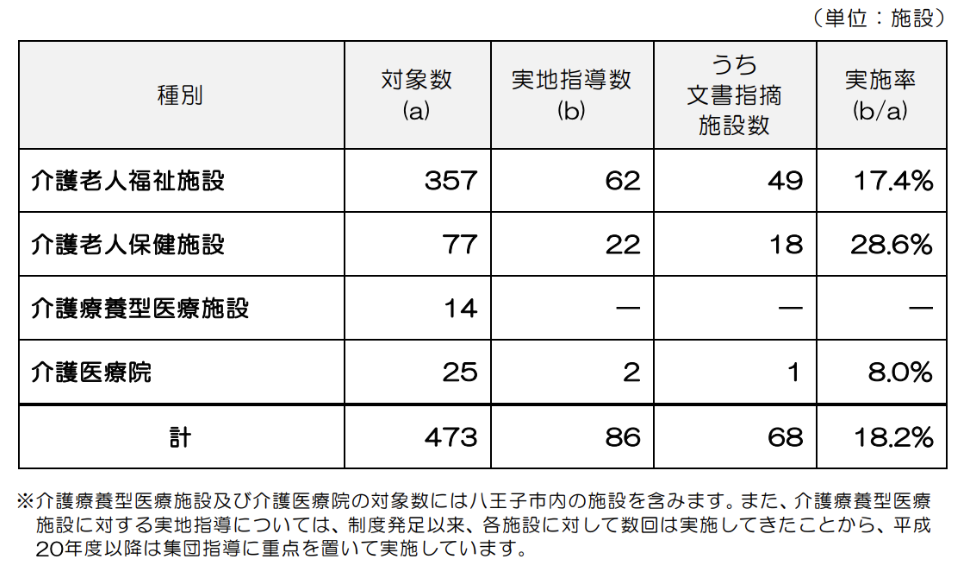

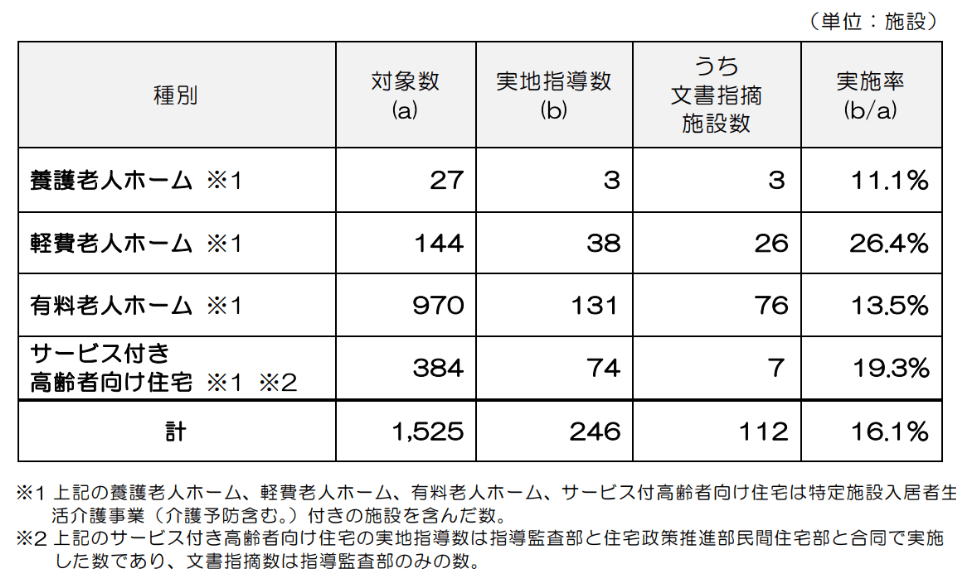

東京都では、令和5年度の運営指導の対象となる施設としては、

- 介護保険施設が473件

- 高齢者施設等(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅であり、特定施設入居者生活介護(介護予防を含む。)を含んだ数)が1525件

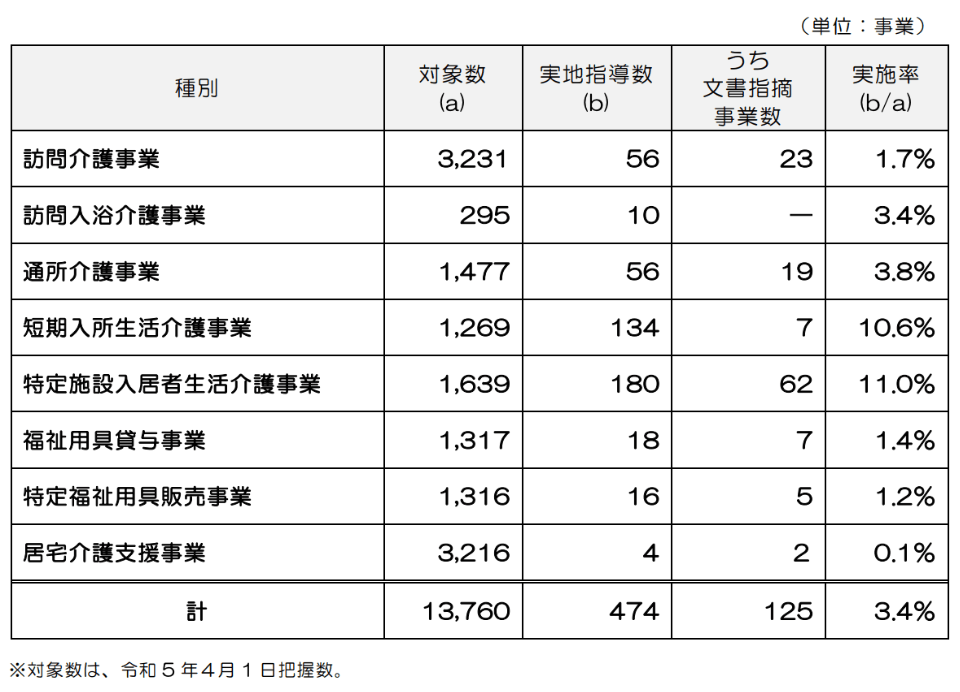

- 介護保険在宅サービス(福祉系)が1万3760件

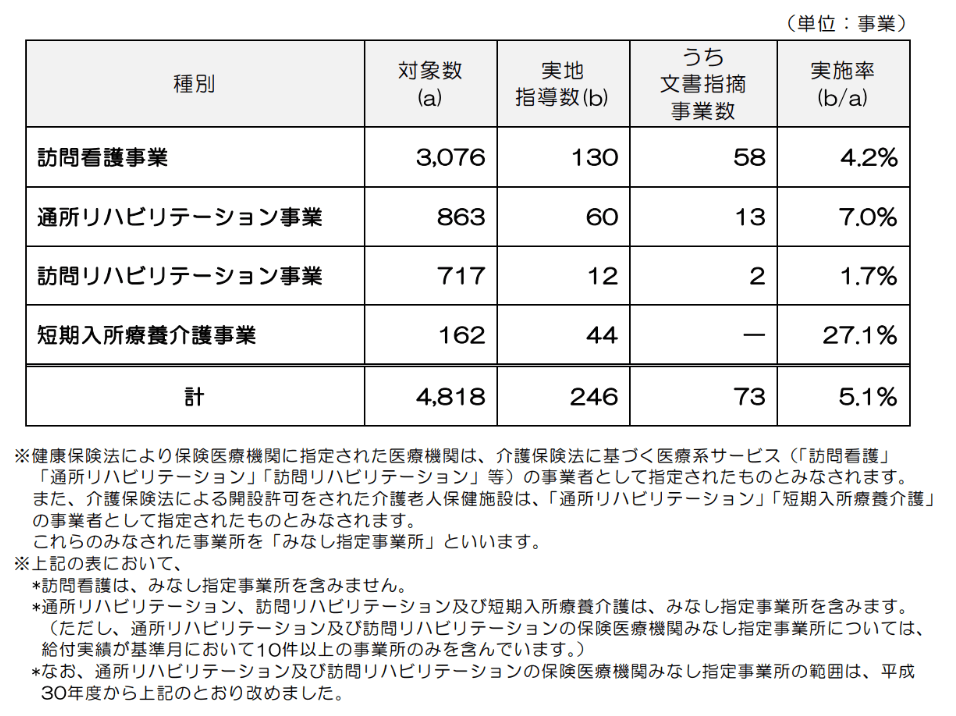

- 介護保険在宅サービス事業(医療系)が4818件

であるのに対し、実際に運営指導を行った件数は、以下の通りでした。

- 介護保険施設では86件(実施率18.2%)

- 高齢者施設等では246件(実施率16.1%)

- 介護保険在宅サービス(福祉系)が474件(3.4%)

- 介護保険在宅サービス事業(医療系)が246件(5.1%)

▶参照元:東京都「令和5年度指導検査報告書」の「Ⅱ 社会福祉施設・事業者等に対する指導検査の結果」(pdf)

(2)運営指導の結果

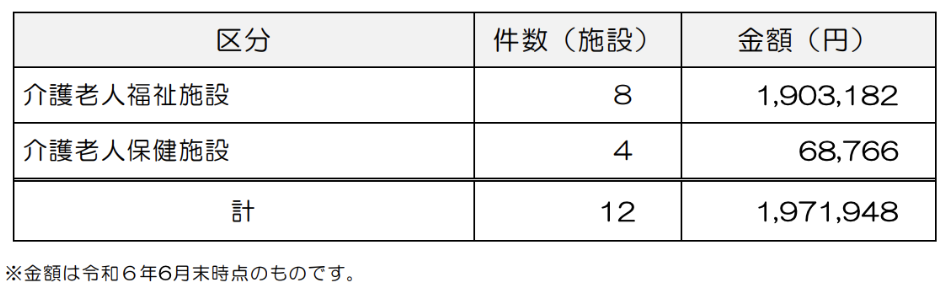

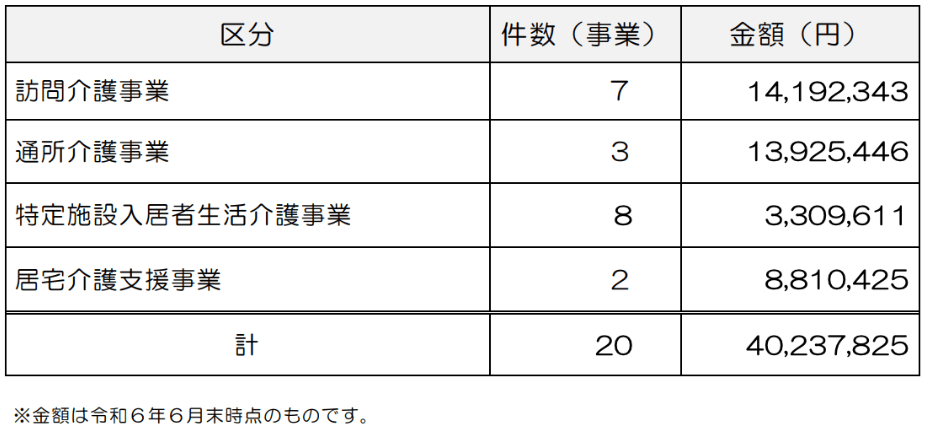

令和5年度に実施した運営指導において判明し、返還請求が指示された介護報酬の額は、以下の通りです。

介護保険施設

- 件数12件

- 金額1,971,948円

介護保険在宅サービス(福祉系)

- 件数20件

- 金額40,237,825円

介護保険在宅サービス事業(医療系)

- 件数8件

- 金額76,966円

▶参照元:東京都「令和5年度指導検査報告書」の「Ⅱ 社会福祉施設・事業者等に対する指導検査の結果」(pdf)

(3)新型コロナウイルス感染症下での運営指導

令和2年ごろからの新型コロナウイルス感染症の流行を受け、令和5年5月8日付で「5類感染症」となった後も、運営指導については、十分な感染防止策をとりながら、利用者の安全安心を確保しつつ実施されるようになりました。具体的には、運営指導にあたっては、以下の点に留意されています。

- 検査員の検温、健康観察

- 検査時のマスク着用、手指消毒の徹底

- 検査員の人数抑制、検査時間の短縮

- 検査会場スペースの確保及び換気等の協力依頼

なお、一部の施設等の指導検査が中止とされることもあります。

▶参考:運営指導とは何か?について、弁護士法人かなめの行政対応責任者の副代表弁護士 米澤 晃が基本的なポイントを以下の動画でも解説していますのでご参照ください。

2.運営指導の根拠法令

運営指導の根拠となっているのは、介護保険法23条と24条です。

まず、介護保険法23条は、市町村に対して、保険給付に関して必要があると認めるときに、「文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせる」ことを認めています。

次に、介護保険法24条は、厚生労働大臣又は都道府県知事に対して、介護給付等に関して必要があると認めるときに、介護サービス事業者が行った居宅サービス等に関し、「報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させる」ことを認めています。

このような文書や物件の提出を求めたり、質問や照会をすることが運営指導の内容となります。

▶︎参考:介護保険法第23条

(文書の提出等)

第23条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

▶︎参考:介護保険法第24条

(帳簿書類の提示等)

第24条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

・参照:「介護保険法」の条文

介護保険法23条に基づく調査及びそれに基づく指導は、あくまでも相手方の任意の協力の下に行われる行政指導に変わりはありません。そのため、何らかの具体的な指導を行う場合は、その根拠を示すとともに十分な説明を行い、相手方の理解を得なければならないとされています。

3.運営指導の内容「運営指導マニュアルを参照しよう」

運営指導の主な内容は、以下の通りです。

- 介護サービスの実施状況指導

- 最低基準等運営体制指導

- 報酬請求指導

なお、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室は、実施方法の標準化や効率的な実施のため「介護保健施設等運営指導マニュアル」を公開しています。

詳しくは、このマニュアル内でも解説されていますので、こちらも併せてご覧ください。

3−1.介護サービスの実施状況指導

介護サービスの実施状況指導は、介護サービスの質の確認、つまり、実際のサービスが法令通知に基づき適正に行われ、利用者の尊厳が守られ自立支援に資するサービスが行われているかを確認するものです。

具体的には、平面図を見ながら、変更部分がないか、介護サービス事業所の管理者等の案内により、施設内を巡回し、目視で施設・設備等を確認する他、利用者の生活実態なども確認し、利用者の人権が侵害されていないか、虐待や身体拘束等が疑われる事案がないかということを中心的に目視で確認します。

主な確認のポイントは、以下の通りです。

【利用者の様子】

1 身体の状況

〇四肢を紐等で縛られていないか。

〇身体や衣類から異臭がしないか。

〇髪型が乱れていないか(寝起き状態で放置されていないか)。

〇無表情でないか。

2 態度の状況

〇従業者の姿を見て、急におびえたり、怖がったりしていないか。

〇無力感、あきらめ、投げやりといった様子がないか。

〇表情が豊かであるか。

〇一人で無為に過ごしていないか。

3 服装の状況

〇自分では着脱できない服を着せられていないか(つなぎ服等)。

〇ミトンを着用させられていないか。

〇服装が汚れていたり、乱れていないか。

〇異臭や尿臭が強くないか。

〇昼間なのにパジャマのままでいないか(適切な着替えがなされてい るか)。

〇皆同じものを着せられていないか(リースのスウェットウェア、ユ ニフォーム的なものなど)。

4 移動の状況 ※ベルト等で支えないと座位をとることが難しい利用者もいることに留意するとされています。

〇椅子や車いすに紐等で体幹や四肢を縛られていないか。

〇Y字型拘束帯や腰ベルトが装着されていないか。

〇椅子や車いすから立ち上がれないようにテーブル等で固定されてい ないか。

〇移動の際、従業者が、一度に2台の車いすを引いていないか。

〇座っている姿勢が悪いまま放置されていないか。

5 ベッド周辺の状況

〇ベッドに体幹や四肢を紐等で縛られていないか。

〇ベッドの四方すべてが柵(サイドレール)で囲われていないか(ベッドから降りられない状態になっている)。

〇ベッドが片方壁につけてある。

〇居室に使われていないベッド柵が置かれていないか。

〇ベッドの柵(サイドレール)が紐等で固定されていないか。

〇ベッドの高さが高くなっていないか(座って床に足がつく程度の高さであるか)。

〇ベッドが廊下や共有スペースに置かれていないか。

〇寝具やベッド周りが汚れていないか。

〇利用者が、日中、ベッド上で過ごさせられていないか。

〇居室定員を超えたベッド数が置いていないか。

〇ナースコールが使えないようになっていないか(手の届かないところにある)。

6 食事の状況(食事の時間帯も運営指導の時間内である場合に確認する)

〇椅子や車いすにテーブルがつけられていないか。

〇料理の盛り付けは美味しそうか。温かいはずのものが冷めていないか。

〇利用者の食事が同じ時間帯に一斉に行われ、所定の時間で片付けていないか。

〇主食と副食を混ぜて提供していないか。

〇利用者に対して機械的な介助を行っていないか(声かけしない等)。

〇従業者が立って食事介助を行ってないか。

【施設内環境】

1 居室内の状況

〇施設及びフロアの入口が日中施錠されていないか。

〇居室等に隔離されていないか。

〇外側に鍵やストッパー等が設置されていないか。

〇室内が非衛生的でないか。

〇利用者の部屋に個人の荷物や生活装飾等がないなど生活感のない状況でないか。

〇換気は十分に行われているか。臭気がこもっていないか。

〇多床室の場合、プライバシーが保てるような工夫がされているか。

2 従業者の状況

〇従業者が慌ただしくしていないか(走っていないか)。

〇利用者に対して冷淡な態度、無関心な態度をとっていないか。

〇利用者に声掛けを行っているか。

〇利用者から声を掛けられたら必ず立ち止まり話しを聞いているか。

〇利用者に対して乱暴な口の利き方をしていないか。

〇利用者の前で命令的言葉、訴えを否定したりしていないか。

〇利用者の居室に入る時は、「失礼します」等の言葉が掛けられているか。

▶参考:なお、高齢者虐待や身体拘束とはどのような行為を指すのか?など、これらに関する具体的な解説は以下の記事をご参照ください。

3−2.最低基準等運営体制指導

最低基準等運営体制指導は、介護サービスの質を確保するための体制に関する指導、つまり、介護保険施設等がそれぞれのサービスを行う上で、実際にどのような体制を構築しているかという観点から確認し必要な指導を行うものです。

主に、人員や運営に関し、事業所が提出する確認文書を基に、以下のような内容を確認します。

(1)従業員の員数及び勤務体制の確保

確認文書である勤務体制一覧表を元に、勤務実績表や、その根拠となるタイムカード等勤務状況がわかる資料、から実際の員数が確保されているか確認する他、各種研修の機会が確保されているか、令和3年度改正で運営基準に盛り込まれた事項である「性的言動、優越的な 関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか」について実態を確認する

(2)非常災害対策

非常災害(火災、風水害、地震等)対応のマニュアルや対応計画に基づき、避難・救出等の訓練が定期的に行われているかを確認

(3)事故発生の防止及び発生時の対応

事故発生防止のための委員会や従業者に対する研修の定期的な実施について確認する他、ヒヤリハットの仕組み、事故対応の仕組みが適切に運用されているかなどを確認

(4)地域との連携

運営推進会議の定期的な開催等の状況を確認

3−3.報酬請求指導

報酬請求指導は、各サービスがそれぞれの報酬基準に基づき適正に介護報酬の請求が行われるよう介護保険施設等を指導、支援するものです。具体的には、 主として介護保険施設等が届出等で実施する各種加算に関する算定及び請求状況について確認します。

確認の方法として、基本報酬の場合は、報酬基準に規定する基本単位数に基づくサービスが実際に行われているかどうかという点を確認します。また、加算・減算の場合は、報酬基準で定めている算定要件を満たしているかどうかについて確認します。

4.運営指導で引っかかり違反が見つかるとどうなる?

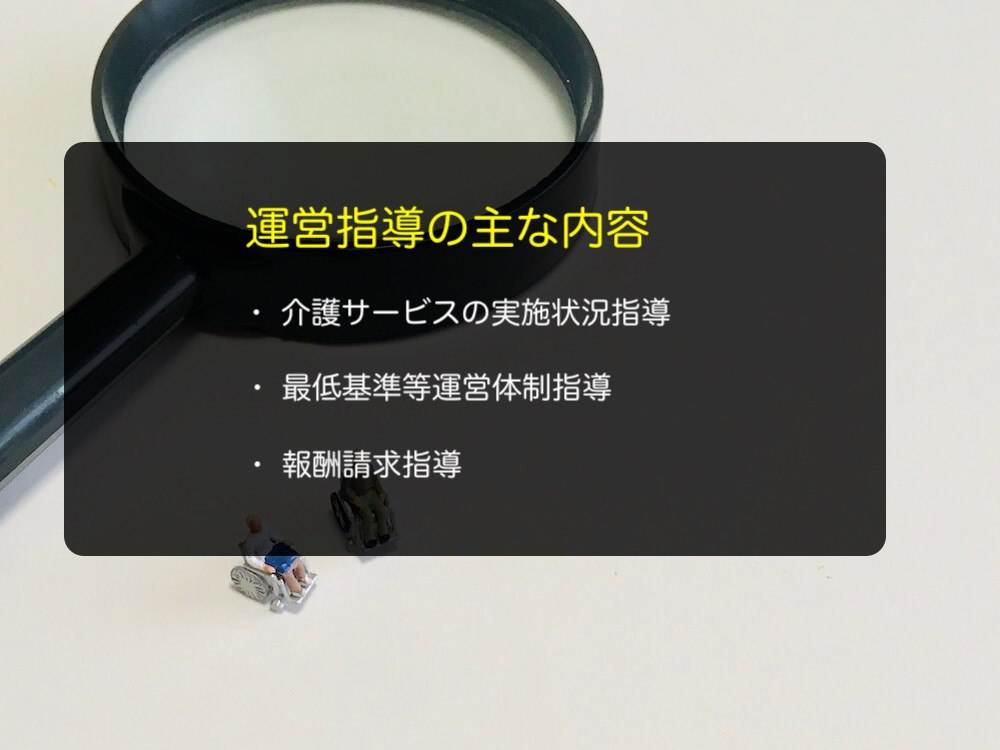

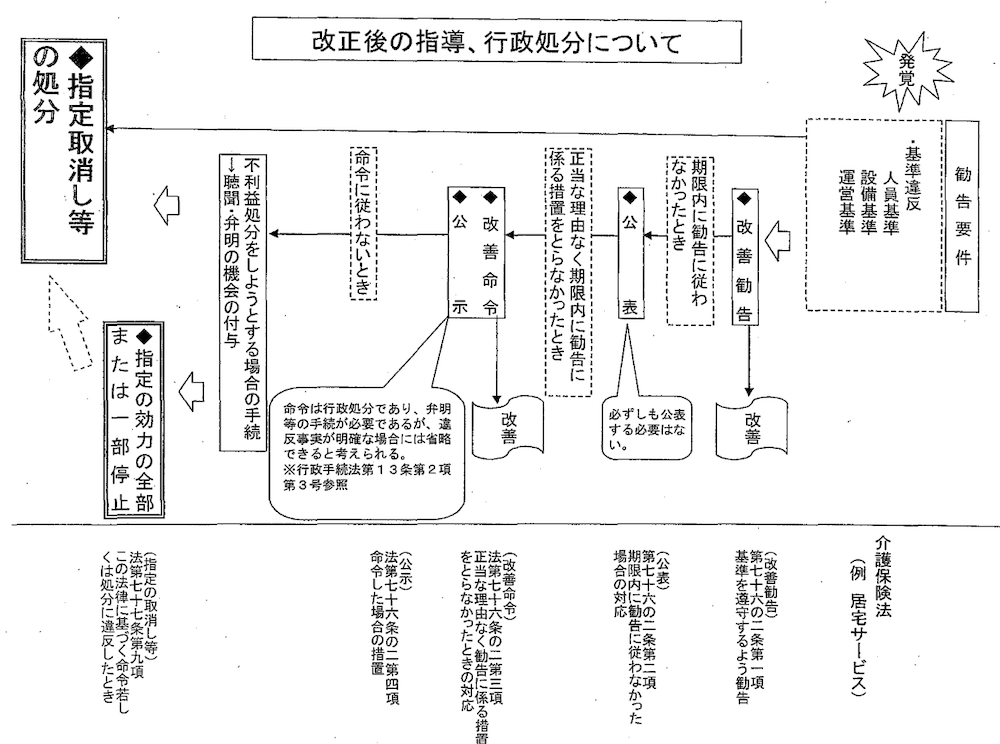

運営指導で違反が見つかった場合、以下のような指導や処分がされる可能性があります。

- 指導(書面指導)

- 勧告(改善勧告)

- 命令(改善命令)

- 指定の効力の停止・指定の取消し

- 介護報酬の返還、加算金

この中には、任意に対応すれば良いものもあれば、事業運営に影響を及ぼす重い処分もあります。また、軽い処分の中でも、これに応じなかったことを理由に、重い処分が課せられることもあります。

以下で、順に見ていきましょう。

▶参考:改正後の指導、行政処分について

・引用:厚生労働省「7. 事業者の指定・更新・取り消し等及び 勧告・改善命令について」(pdf)8ページ

4−1.指導

運営指導の中で何らかの違反が発見されたとき、その場で行われるのが事実上の指導です。

例えば、勧告には至らない程度の軽微な瑕疵であったり、必ずしも介護保険法や指定基準等に違反していないものの、その方法が不適切であった場合、既に改善がされようとしている場合などに、口頭でその改善を指導されたり、口頭で指導したことを確認するために、後日書面が交付されたりすることがあります。

この指導は、事業所運営にとって非常に重要な指摘ですが、これによって、改善報告等の義務が発生するものではありません。なお、中には書面指導として、指導内容を記載の上、改善や報告期限と共に改善を求められる場合もあります。

このような指導に従わない場合には、違反の内容によっては、改善勧告以下の手続に進むことになります。

▶参考:行政手続法第32条

(行政指導の一般原則)

第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

・参照:「行政手続法」の条文

4−2.勧告(改善勧告)

運営指導の結果、指定の際に付した条件に反していたり、運営基準を満たさなくなっているような場合、期限を定めて是正を勧告されることがあります。

各事業類型によって条文の記載は異なりますが、具体的には、それぞれ以下のような措置を取るべきことを勧告されます。

▶改善勧告の参考例

| 当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 | 当該条件に従うこと。

(ただし、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者のみ) |

| 指定基準または条例に定める人員基準を満たしていない場合 | 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。 |

| 指定基準に従った事業運営ができていない場合 | 当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。 |

| 事業の廃止又は休止の届出をした際に必要な引継ぎ(便宜の提供)が行われていない場合 | 当該便宜の提供を適正に行うこと。 |

根拠法令は、各事業によって以下の通りです。

▶根拠法令について

| 指定居宅サービス事業者 | 介護保険法76条1項各号 |

| 指定地域密着型サービス事業者 | 介護保険法78条の9、1項各号 |

| 指定居宅介護支援事業者 | 介護保険法83条の2、1項各号 |

| 指定介護老人福祉施設 | 介護保険法91条の2、1項各号 |

| 介護老人保健施設 | 介護保険法103条1項各号 |

| 介護医療院 | 介護保険法114条の5、1項各号 |

| 指定介護予防サービス事業者 | 介護保険法115条の8、1項各号 |

| 指定地域密着型介護予防サービス | 介護保険法115条の18、1項各号 |

| 指定介護予防支援事業者 | 介護保険法115条の28、1項各号 |

▶参照:「介護保険法」の条文

また、都道府県知事は、勧告をした場合において、その勧告を受けた介護事業所が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます。これは、勧告について定める各事業類型に関する上記の条文の、いずれも2項に規定されています。公表は、地方公共団体のホームページ等に、事業所の名称、場所、改善命令の内容等を掲載する方法で行います。

【弁護士 畑山浩俊のコメント】

「4−1.指導」の書面指導と、「4−2.改善勧告」は、一見すると違いが分かりづらいですが、見分け方としては、指導票に、「勧告」という文言がの記載があるかどうかがもっともわかりやすいと思います。

単なる書面指導は、介護保険法上の手続きではありませんが、改善勧告は説明したように介護保険法上の手続きであり、従わなかった場合のペナルティも存在します。

そして、もしどうしても指導票を見てもどちらであるかが判然としない場合、直接行政の担当者に確認するようにしてください。

もちろん、どちらの場合であっても、真摯に是正改善を行う必要はありますが、その後の手続きや流れが変わることがありますので、しっかりと確認するようにしましょう。

4−3.命令(改善命令)

都道府県知事は、勧告を受けた介護事業所が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護事業所に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます。

これは、勧告について定める各事業類型に関する上記の条文の、いずれも3項に規定されています。改善命令が出された場合、改善勧告の場合と異なり、必ず公示されます。これは、勧告について定める各事業類型に関する上記の条文の、いずれも4項に規定されています。

4−4.指定の効力の停止・指定取消し

介護事業所は、都道府県知事から指定を受けて介護保険法上の介護事業を行っています。

つまり、この指定がなくなってしまったり、効力が停止してしまうと、介護事業所は介護保険法上の介護事業を営むことができなくなります。そのため、指定取消しは介護事業所にとって最も重い処分です。さらに、指定の効力の全部または一部停止も、指定取消しに次ぐ非常に重い処分となります。

具体的には、運営指導の結果、以下などの事情が判明した場合に、その程度に応じて、指定の取り消しや、指定の効力の全部または一部停止が行われます。

- 指定事業者の指定禁止事項に該当するに至った

- 指定にあたって定めた条件に違反した

- 運営基準をみたさなくなった

根拠法令は、各事業によって以下の通りです。

▶根拠法令について

| 指定居宅サービス事業者 | 介護保険法77条1項各号 |

| 指定地域密着型サービス事業者 | 介護保険法78条の10、1項各号 |

| 指定居宅介護支援事業者 | 介護保険法84条1項各号 |

| 指定介護老人福祉施設 | 介護保険法92条1項各号 |

| 介護老人保健施設 | 介護保険法104条1項各号 |

| 介護医療院 | 介護保険法114条の6、1項各号 |

| 指定介護予防サービス事業者 | 介護保険法115条の9、1項各号 |

| 指定地域密着型介護予防サービス | 介護保険法115条の19、1項各号 |

| 指定介護予防支援事業者 | 介護保険法115条の29、1項各号 |

指定の取消しと、指定の効力の一部停止との大きな違いは、処分後に改めて介護事業を始めたいと考えた場合に、指定の再申請が必要かどうかです。

指定の取消しは、当然のことながら、指定が取り消されてしまう以上、改めて指定を申請する必要があります。一方、指定の効力停止の場合は、停止の期間が経過すれば、事業を再開することができます。また、指定の効力の停止には、一定期間、指定事業者としての事業活動の全部が制限される全部停止と、特定の事業活動が制限される一部停止があります。

一部停止の例としては、一定期間、新規の利用者の受入れ停止などが考えられます。

▶参考:指定の効力の停止・指定取消しに関しては、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

4−5.介護報酬の返還、加算金

運営指導の結果、事業者が偽りその他不正の行為によって保険給付を受けていたことや報酬請求の要件を欠いていたことが判明した場合には、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。

これに加え、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が

- 特定入所者介護サービス費の支給

- 特例特定入所者介護サービス費の支給

- 特定入所者介護予防サービス費の支給

- 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収できます(介護保険法22条)。

さらに、これらの市町村は、

- 指定居宅サービス事業者

- 指定地域密着型サービス事業者

- 指定居宅介護支援事業者

- 介護保険施設

- 指定介護予防サービス事業者

- 指定地域密着型介護予防サービス事業者

- 指定介護予防支援事業者

が、偽りその他不正の行為により市町村から法定代理受領サービスの実施によって介護給付支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができます(介護保険法22条3項)。

具体的なケースとしては、介護報酬を請求する基礎となっている介護サービスの提供が書類上認められない場合や、加算を受けているにもかかわらず、加算の要件を充足していないことがわかった場合などに、返還や加算金の問題が生じ得ます。

【弁護士 畑山 浩俊のコメント】

返還が発生する場面では、行政から事前に自主返還について指導がされることがあります。

これは、市町村から返還を求められる前に、実地指導等で指摘された内容を前提として、介護事業所の方で返還金を計算し、自主的に介護報酬を貰いすぎていたことになる点等を是正する方法です。

自主返還をすることのメリットとしては、自主的に介護報酬の返還をすることで、積極的に運営状況を是正しようとする事業所として、指導の後に行われる行政処分を免れることができる可能性が高くなることが挙げられる反面、デメリットとしては、事業所の側で、不備があった部分を点検し、介護報酬の計算をし直さなければならないことで、非常に手間と時間がかかることが挙げられます。

指摘される内容が、明らかに事業所側のミスによるものであれば、自主返還も検討すべきですが、指摘内容が腑に落ちない場合や、根拠がはっきりしない場合には、自主返還には慎重になる必要があります。

行政から自主返還が求められた場合には、まずは弁護士に相談をするようにしましょう。

5.運営指導と監査は何が違う?

行政から通知が来たとき、それが実地指導なのか、監査なのかについて、一見してわからないこともあります。

以下では、実地指導と監査の違いについて解説します。

5−1.根拠法令

監査は、介護保険法70条以下で、各事業類型毎に「報告等」として定められています。

具体的には、都道府県知事又は市町村長が、介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、各事業者等に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護サービス事業者の従業者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他介護サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる旨が規定されています。

根拠法令は、各事業によって以下の通りです。

▶根拠法令について

| 指定居宅サービス事業者 | 介護保険法76条 |

| 指定地域密着型サービス事業者 | 介護保険法78条の7 |

| 指定居宅介護支援事業者 | 介護保険法83条 |

| 指定介護老人福祉施設 | 介護保険法90条 |

| 介護老人保健施設 | 介護保険法100条 |

| 介護医療院 | 介護保険法114条の2 |

| 指定介護予防サービス事業者 | 介護保険法115条の7 |

| 指定地域密着型介護予防サービス | 介護保険法115条の17 |

| 指定介護予防支援事業者 | 介護保険法115条の27 |

【弁護士 畑山 浩俊のワンポイントアドバイス】

運営指導と監査を見分ける方法でもっともわかりやすいのは、この根拠条文を確認することです。

以下で説明するように、監査の場合は事前通知がないことがほとんどなのですが、仮に事前通知があった場合には、明確に、運営指導とは異なる根拠条文が記載されています。

また、運営指導の場合であっても、まれに事前通知がされないことがあります。

そのため、事前通知なく事業所に行政の担当者が調査に現れた際には、中には、運営指導と監査の言葉を、正確に使い分けていない担当者がいることもあるため、必ずこの根拠条文を確認するようにしましょう。

5−2.実施の目的

運営指導が、事業者等が指定等の基準を遵守し、介護サービスを適切に提供し、 適正な介護報酬等請求を行うために行うものであるのに対し、監査は、入手した各種情報により人員、設備及び運営基準等の指定基準違反や不正請求が認められる場合、又はその疑いがあると認められる場合に実施されます。

▶参考:不正請求については、以下の記事で事例や対処法について詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

5−3.実施の端緒

監査の実施の端緒としては、例えば、以下があげられます。

- 通報、苦情、相談等に基づく情報

- 国保連、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

- 国保連、保険者からの通報情報

- 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

- 介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報

すなわち、原則としてどの事業所にもランダムに行われる運営指導とは異なり、少なくとも、何らかの具体的な人員、設備及び運営基準等の指定基準違反や不正請求の疑いがある場合に実施されることになります。

なお、運営指導の実施の中で、何らかの具体的な人員、設備及び運営基準等の指定基準違反や不正請求の疑いが発覚した場合には、運営指導から監査に切り替わることがあります。

5−4.実施の方法

運営指導と監査の最も大きな違いは、監査は原則として、事前予告がないことです。

そして、具体的な運営基準等の指定基準違反や不正請求の疑いに基づいて行われることから、調査内容もそれに応じて具体的であり、かつ、厳しいことが多いです。

事前準備が出来ない、という点で、心理的な圧迫感も強いですが、その場ですぐに回答出来ないことについては、明確な報告時期等を伝えた上で、確認を求め、後日報告をするようにしましょう。

▶参考:監査については、以下の記事でさらに詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

6.運営指導ではどんなことが指摘される?

それでは、運営指導では具体的にどのようなことが指摘されるのでしょうか。

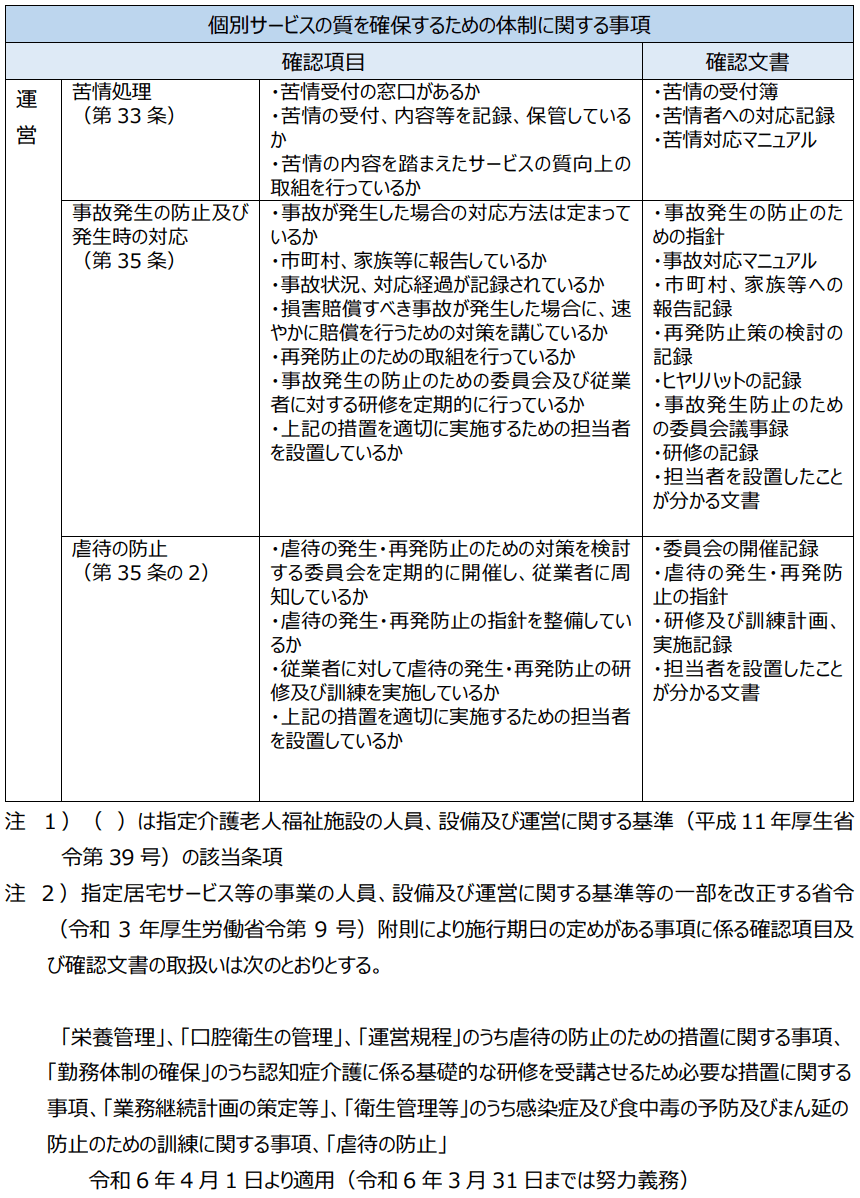

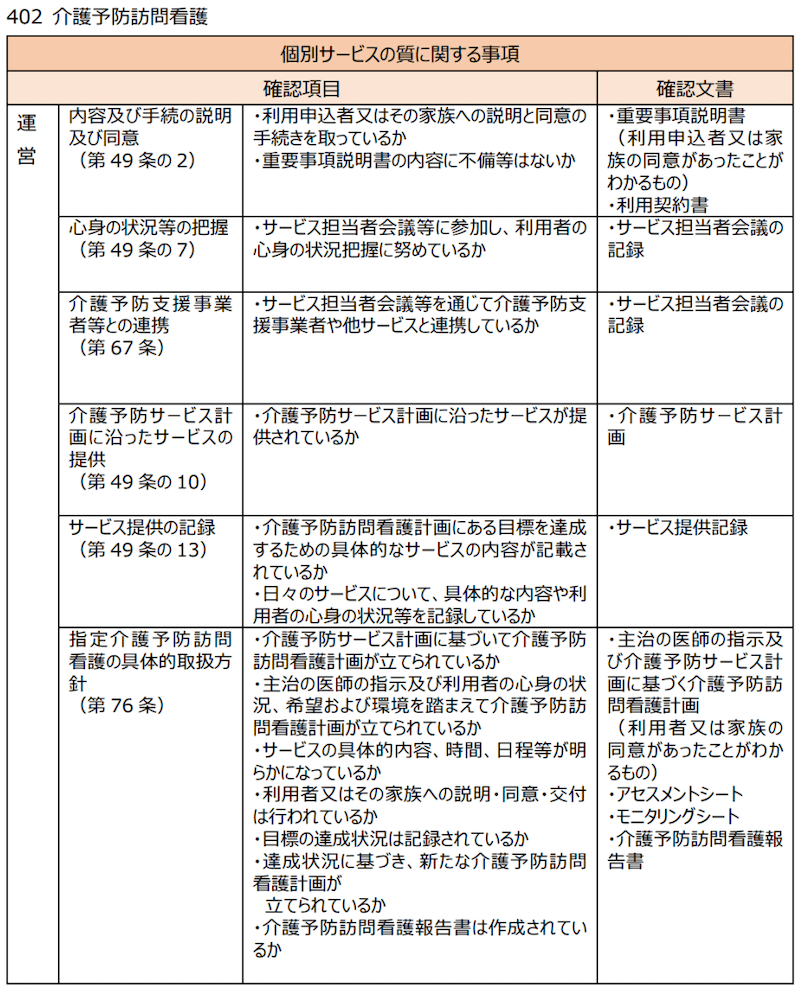

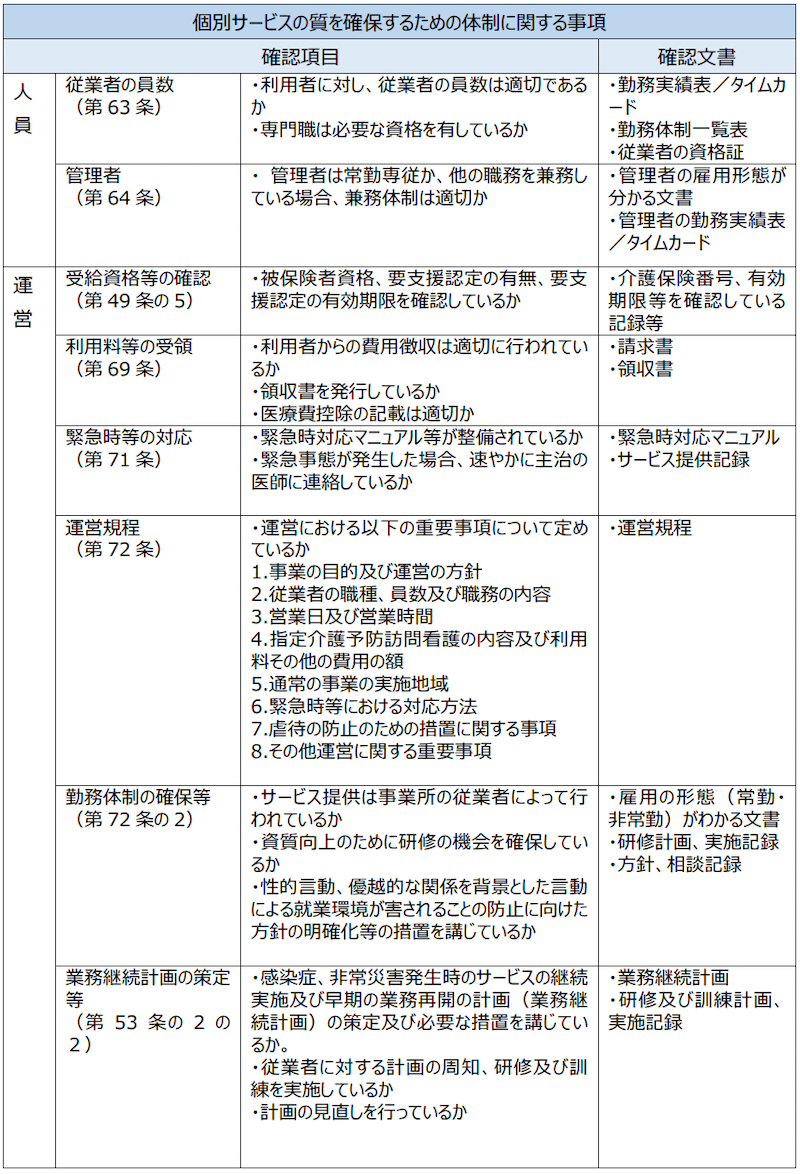

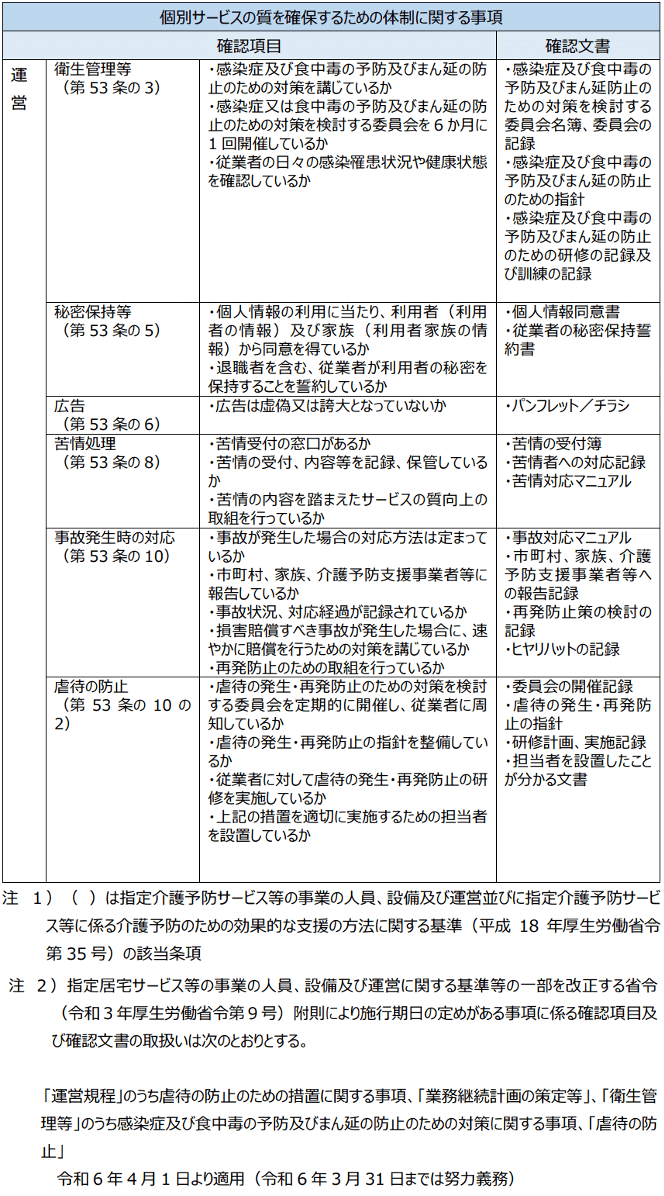

運営指導での確認項目や確認文書については、厚生労働省が、その実施方法の標準化や効率的な実施のため、いわゆる標準確認項目を公開しています。

以下で、詳しく見ていきます。

6−1.「標準確認項目」とは?

標準確認項目とは、厚生労働省が、令和4年3月に、運営指導の実施方法の標準化や効率的な実施のため、「介護保険施設等運営指導マニュアル」を公開したのと併せて公開した、指導に際して運営基準を踏まえて確認すべき項目や文書を各サービス毎にまとめたものです。

それぞれのサービス毎に、以下についての確認項目と確認文書が掲載されています。

- 個別サービスの質に関する事項

- 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

6−2. 各サービスの概要

(1)居宅サービス

居宅サービスについては、以下のサービスについて、それぞれ確認項目と確認文書が掲載されています。

- 訪問介護

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導

- 通所介護

- 通所リハビリテーション

- 短期入所生活介護

- 短期入所療養介護

- 特定施設入居者生活介護

- 福祉用具貸与

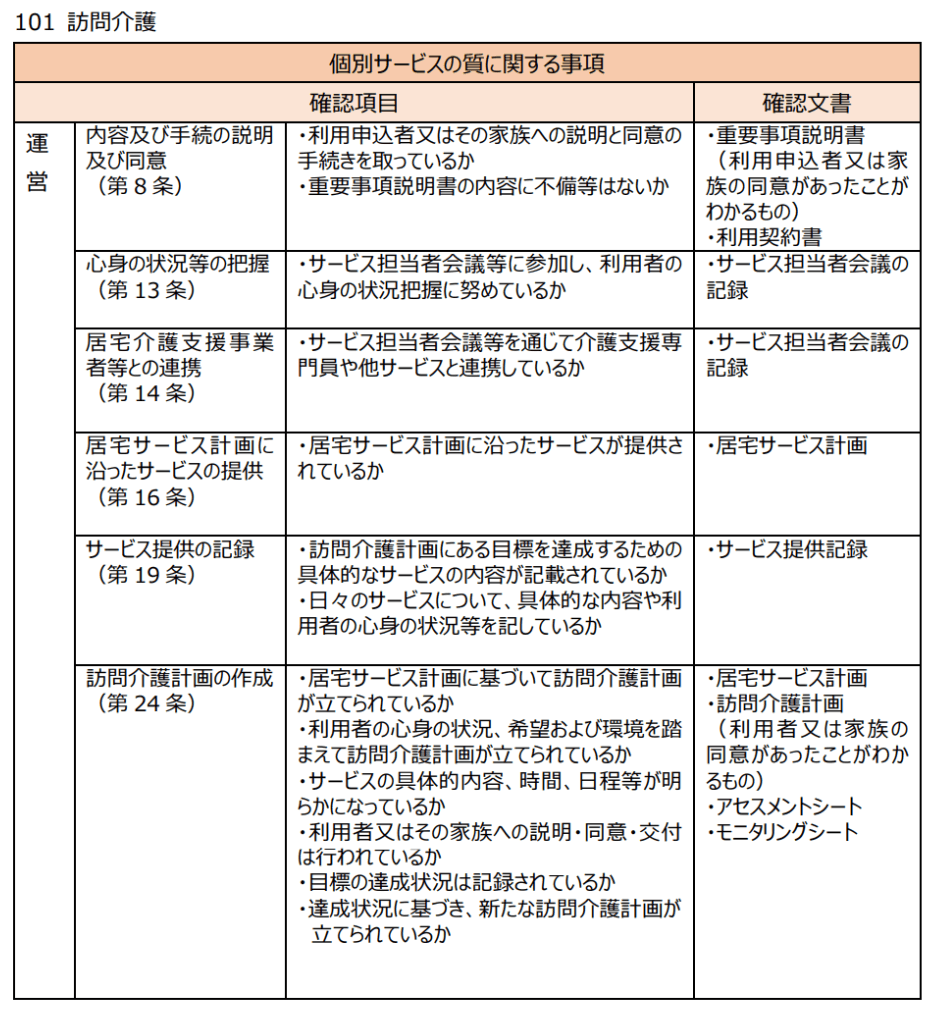

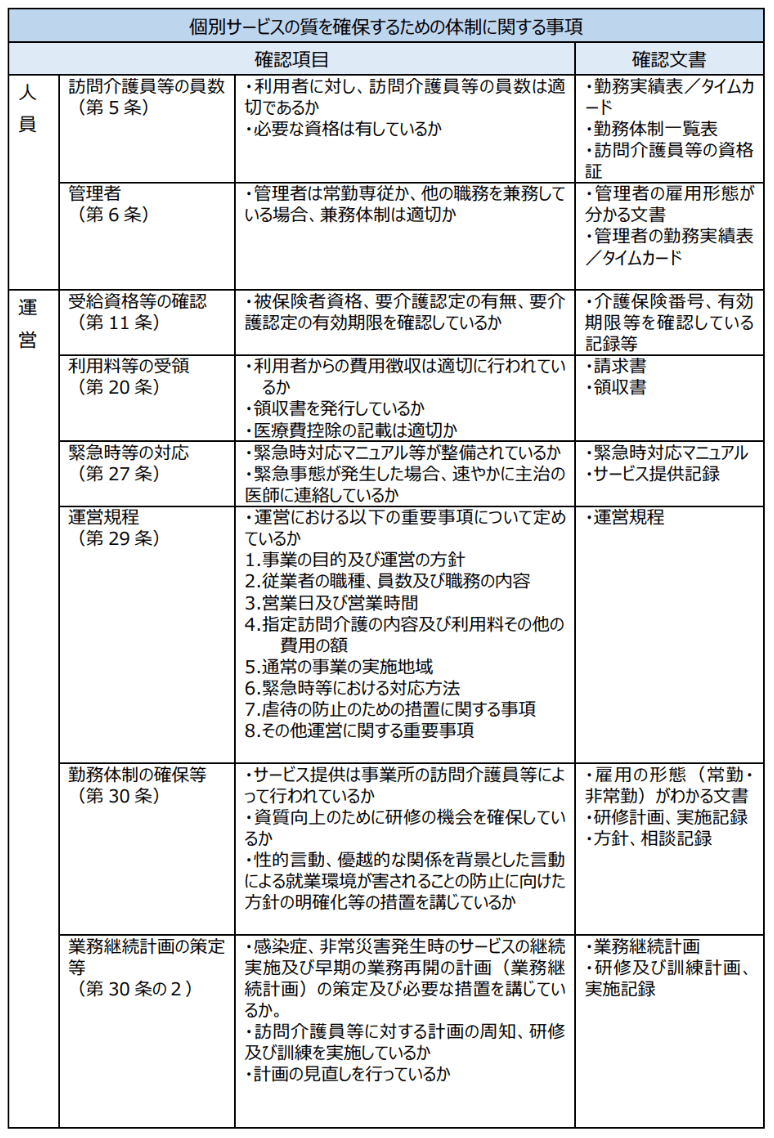

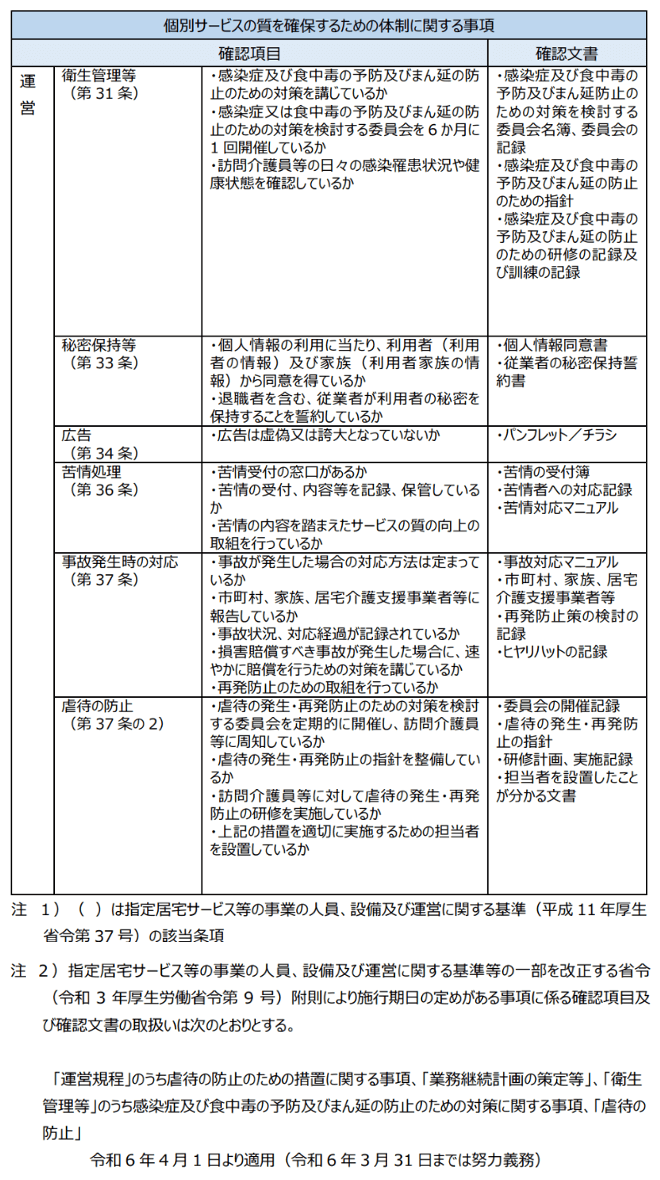

例えば、訪問介護の確認項目、確認文書は以下の通りです。

▶参照:訪問介護の確認項目、確認文書

▶参照:厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」(pdf)1ページより抜粋

(2)地域密着型サービス

地域密着型サービスについては、以下のサービスについて、それぞれ確認項目と確認文書が掲載されています。

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 夜間対応型訪問介護

- 地域密着型通所介護

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 認知症対応型共同生活介護

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

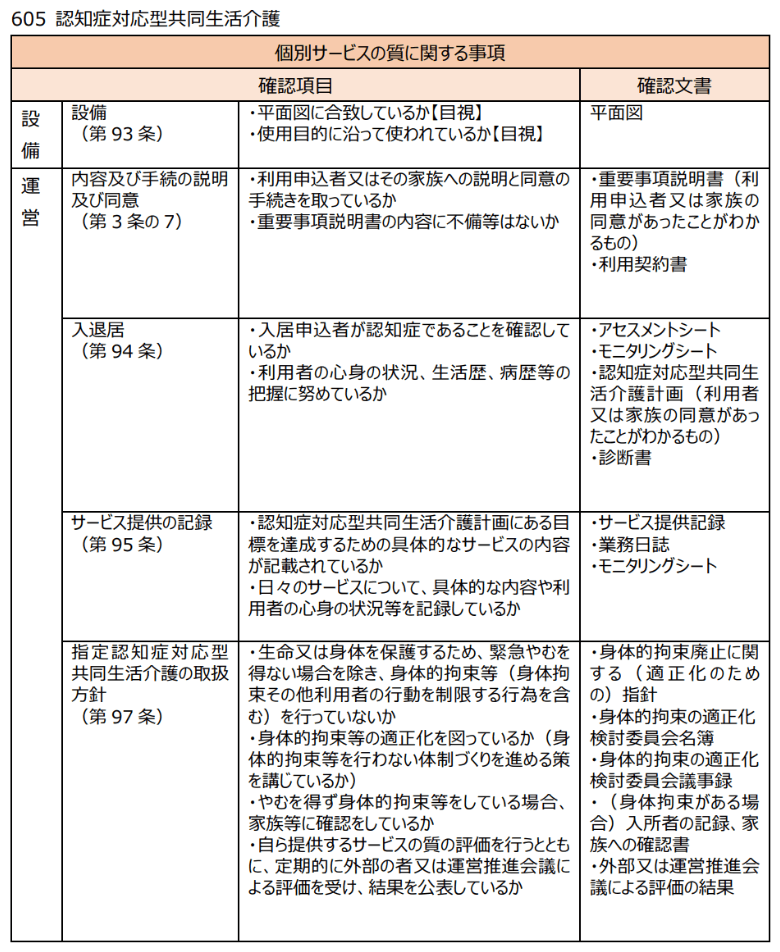

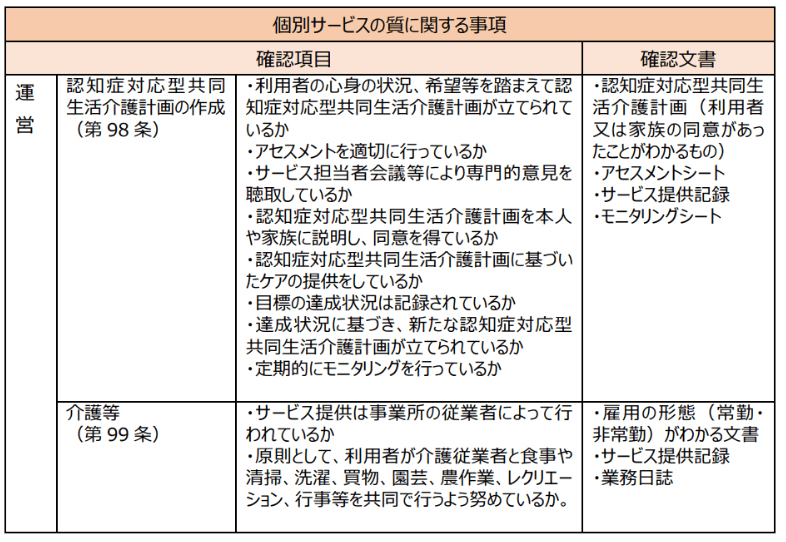

例えば、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の確認項目、確認文書は以下の通りです。

▶参照:認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の確認項目、確認文書

▶参照:厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」(pdf)119ページより抜粋

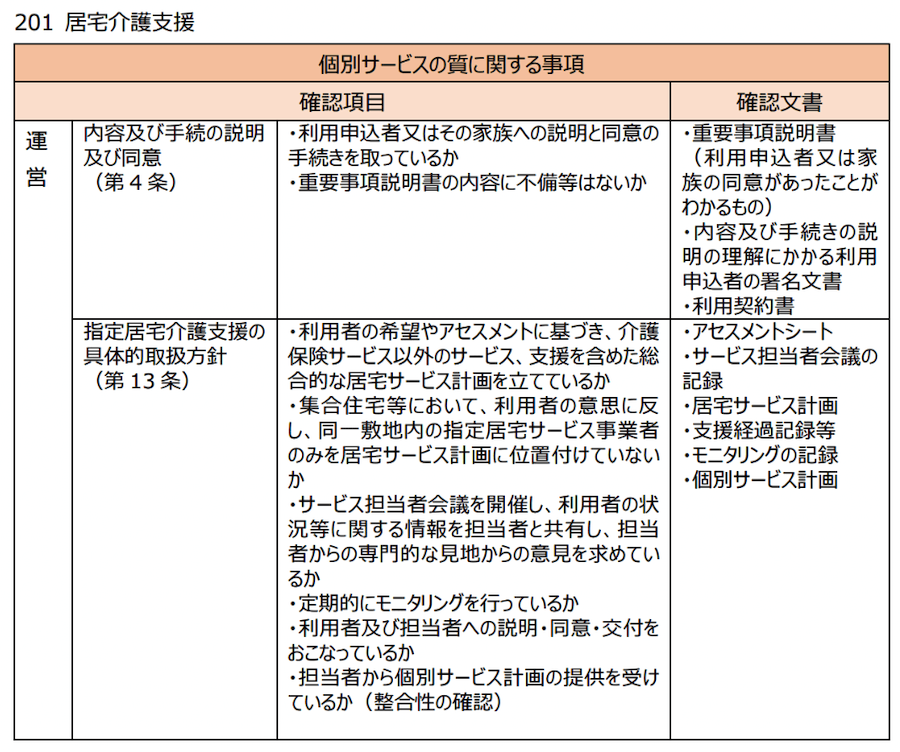

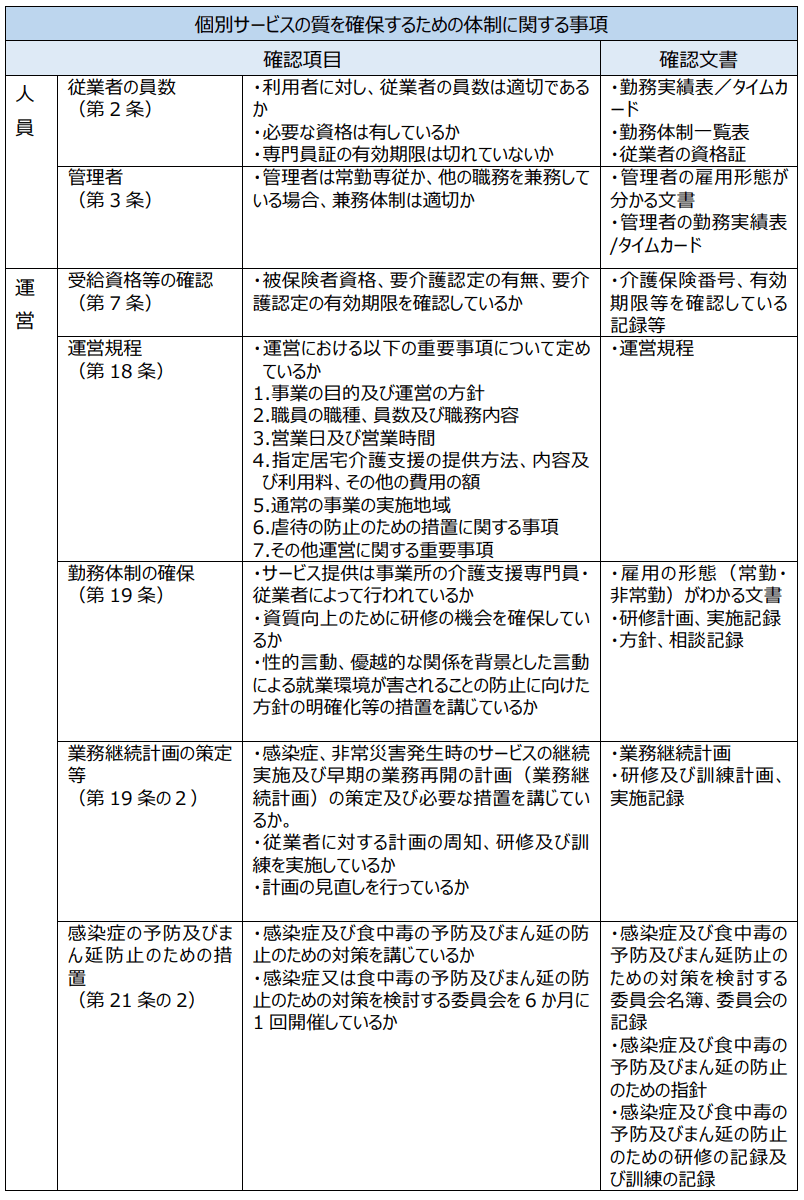

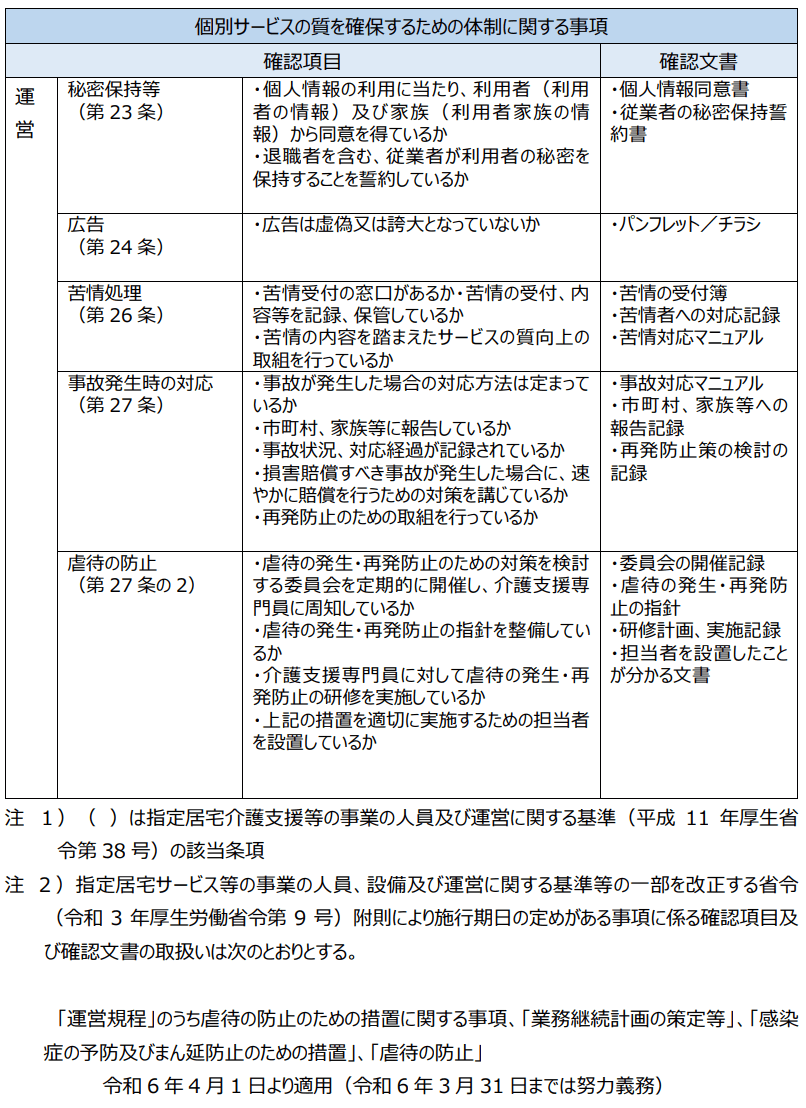

(3)居宅介護支援

居宅介護支援の確認項目、確認文書は以下の通りです。

▶参照:居宅介護支援の確認項目、確認文書

▶参照:厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」(pdf)43ページより抜粋

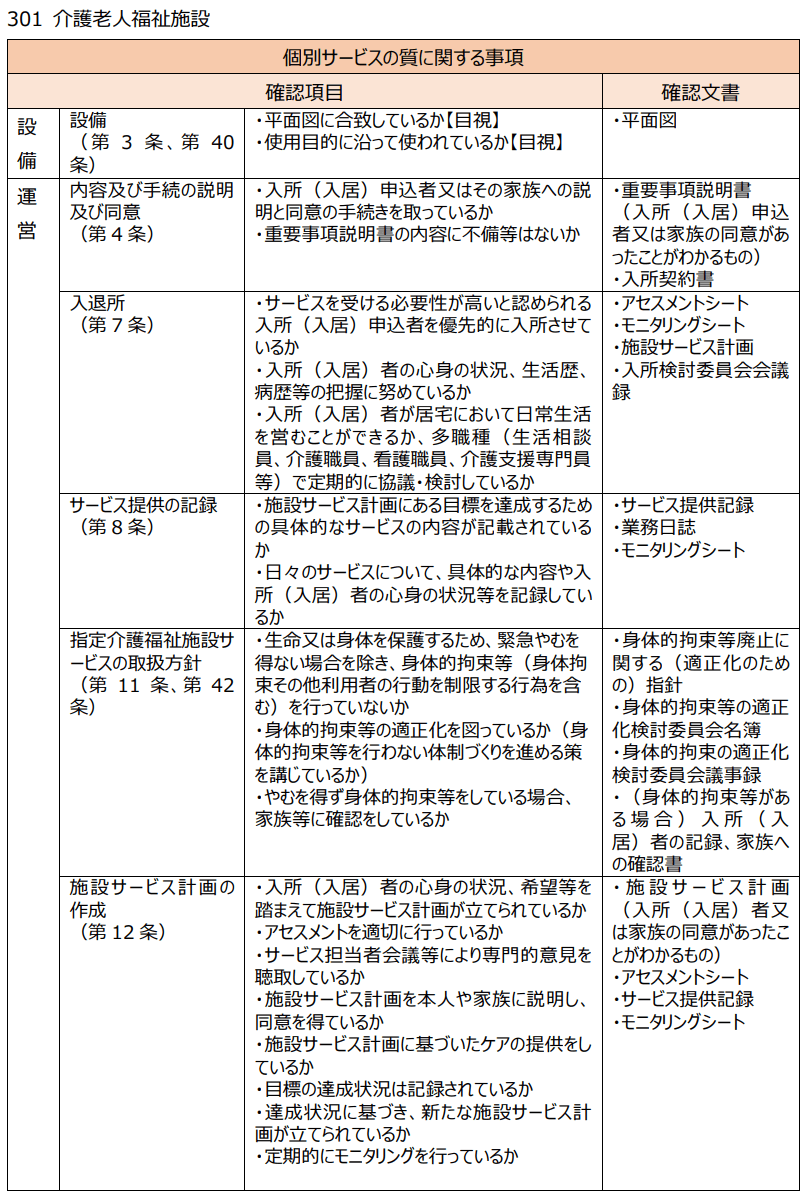

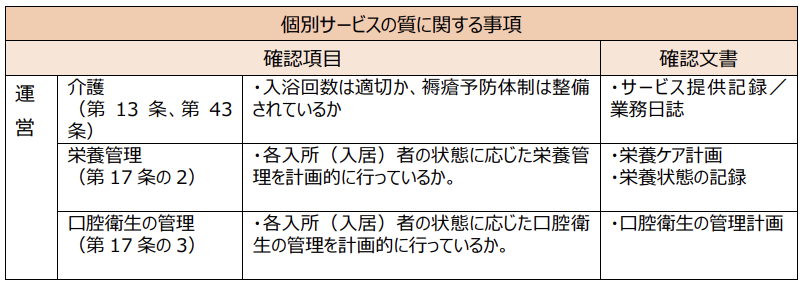

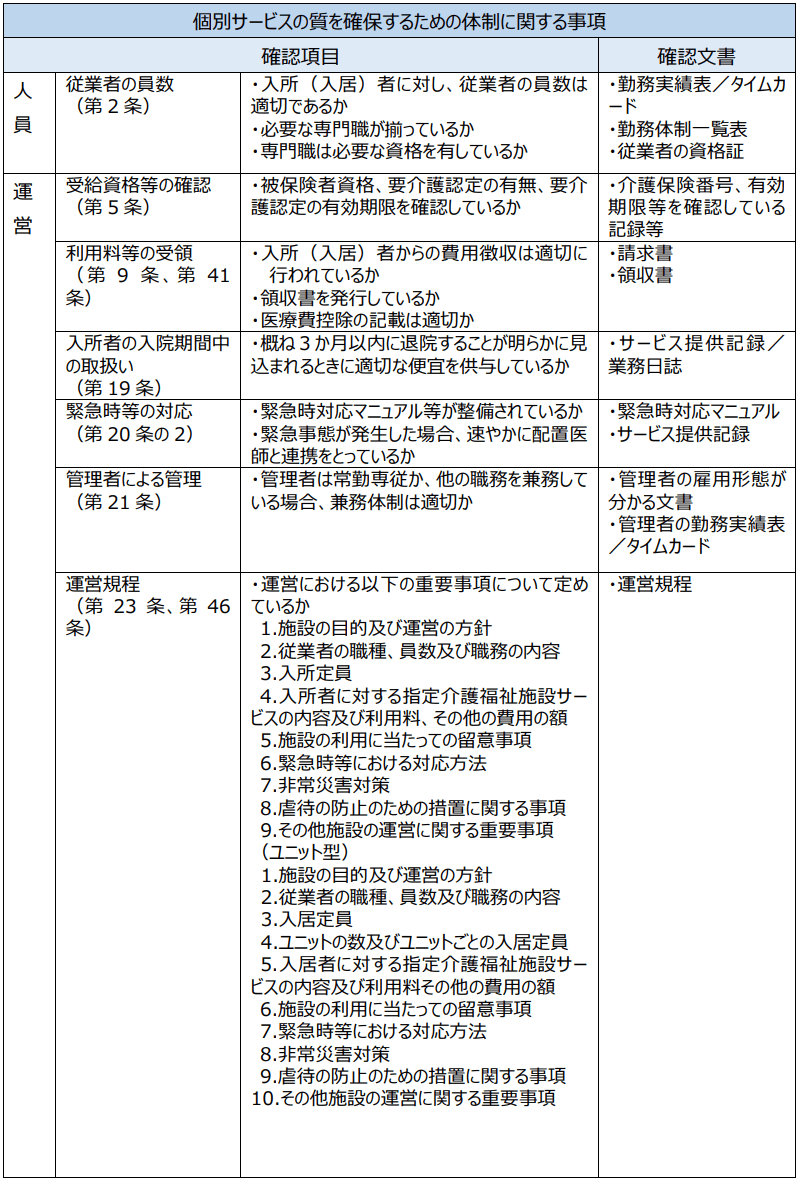

(4)介護保険施設

介護保険施設については、以下について、それぞれ確認項目と確認文書が掲載されています。

- 介護老人福祉施設

- 介護老人保健施設

- 介護療養型医療施設

- 介護医療院

例えば、介護老人福祉施設の確認項目、確認文書は以下の通りです。

▶参照:介護老人福祉施設の確認項目、確認文書

▶参照:厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」(pdf)46ページより抜粋

(5)介護予防サービス

介護予防サービスについては、以下のサービスについて、それぞれ確認項目と確認文書が掲載されています。

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

- 介護予防通所リハビリテーション

- 介護予防短期入所生活介護

- 介護予防短期入所療養介護

- 介護予防特定施設入居者生活介護

- 介護予防福祉用具貸与

例えば、介護予防訪問看護の確認項目、確認文書は以下の通りです。

▶参照:介護予防訪問看護の確認項目、確認文書

▶参照:厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」(pdf)70ページより抜粋

(6)地域密着型介護予防サービス

地域密着型予防サービスについては、以下のサービスについて、それぞれ確認項目と確認文書が掲載されています。

- 介護予防認知症対応型通所介護

- 介護予防小規模多機能型居宅介護

- 介護予防認知症対応型共同生活介護

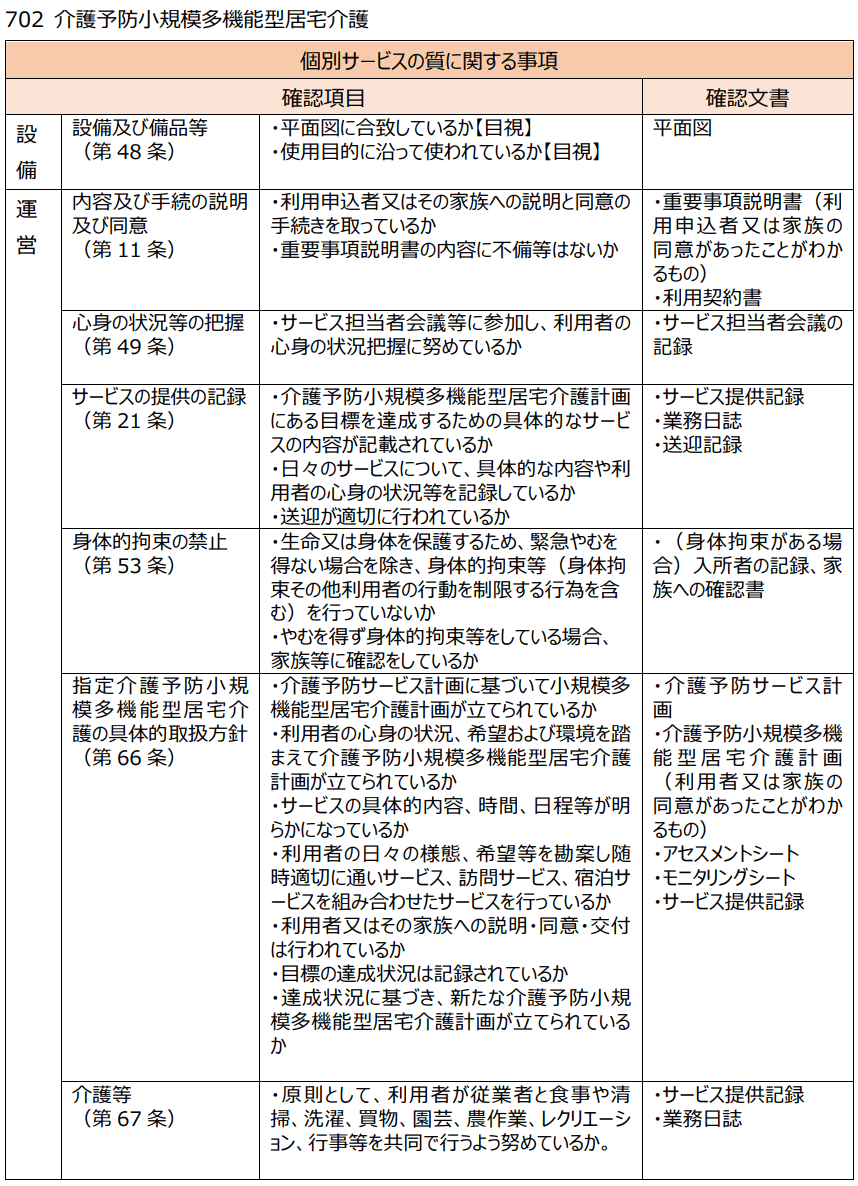

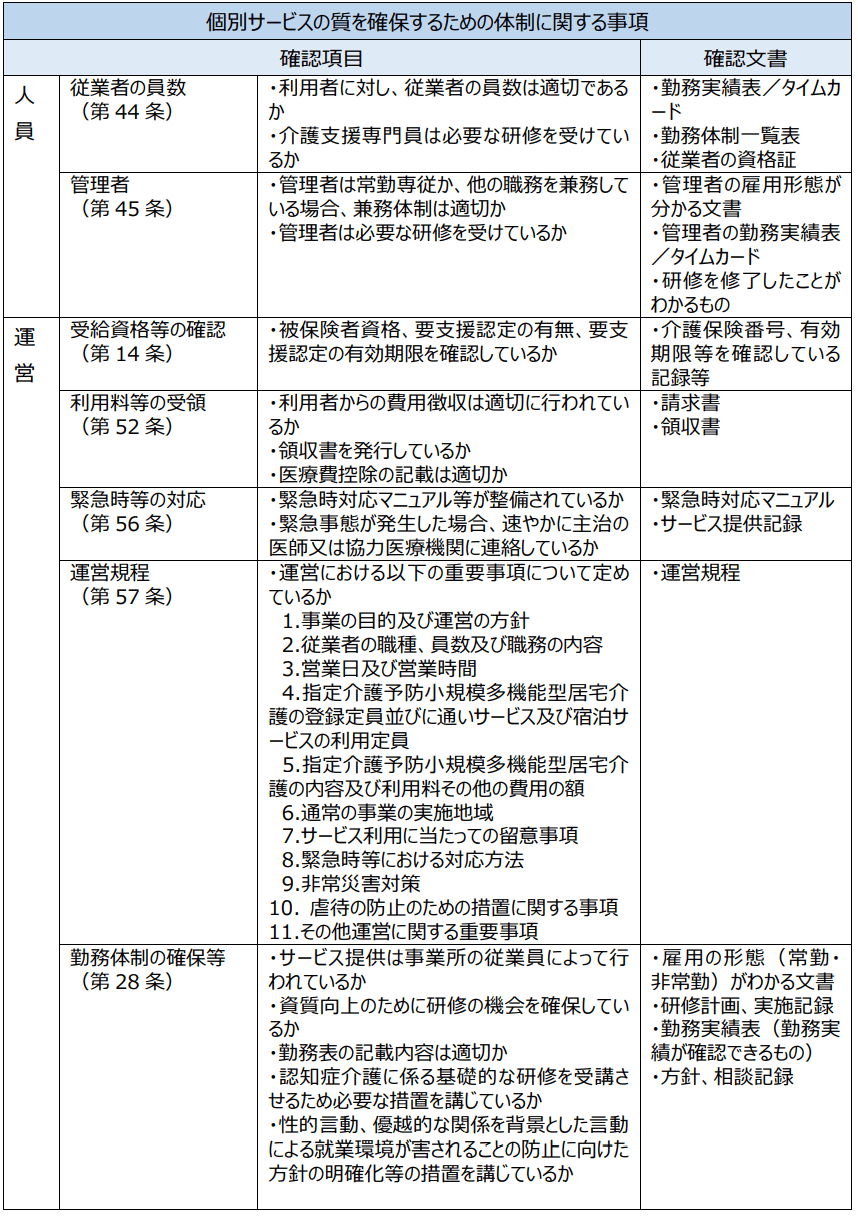

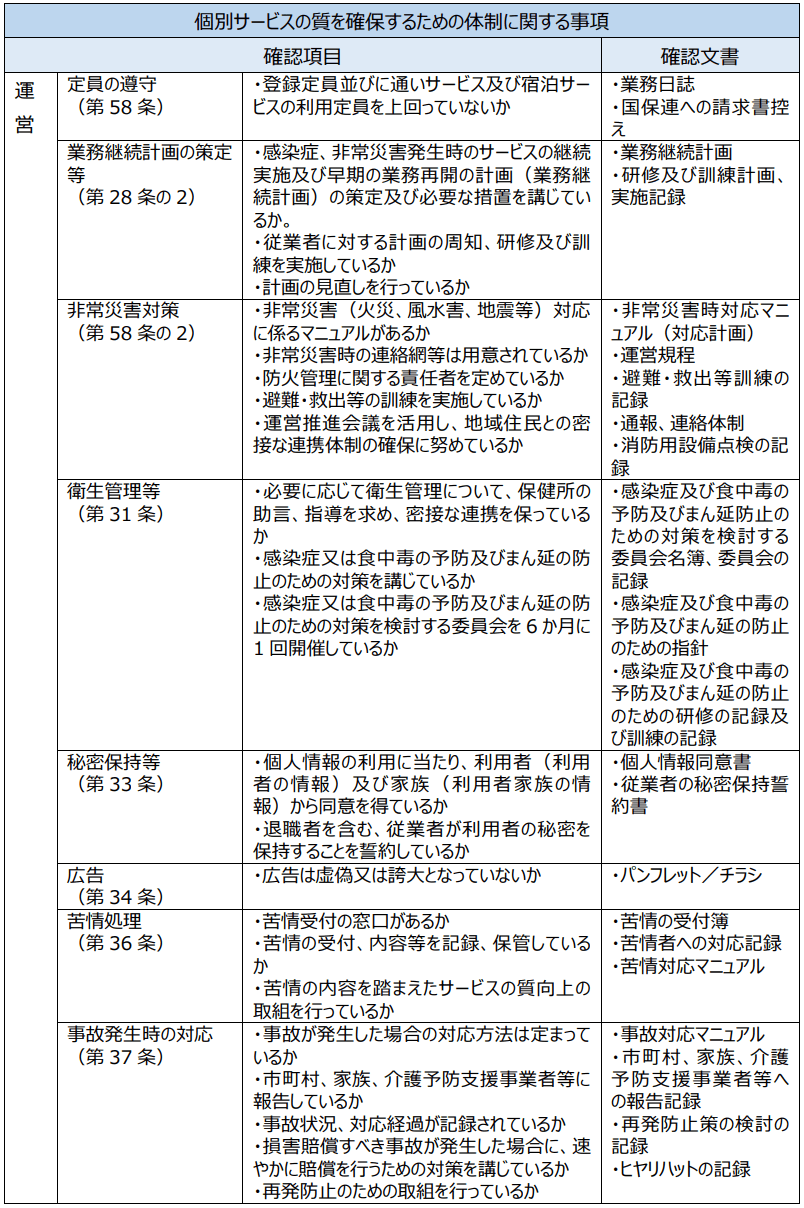

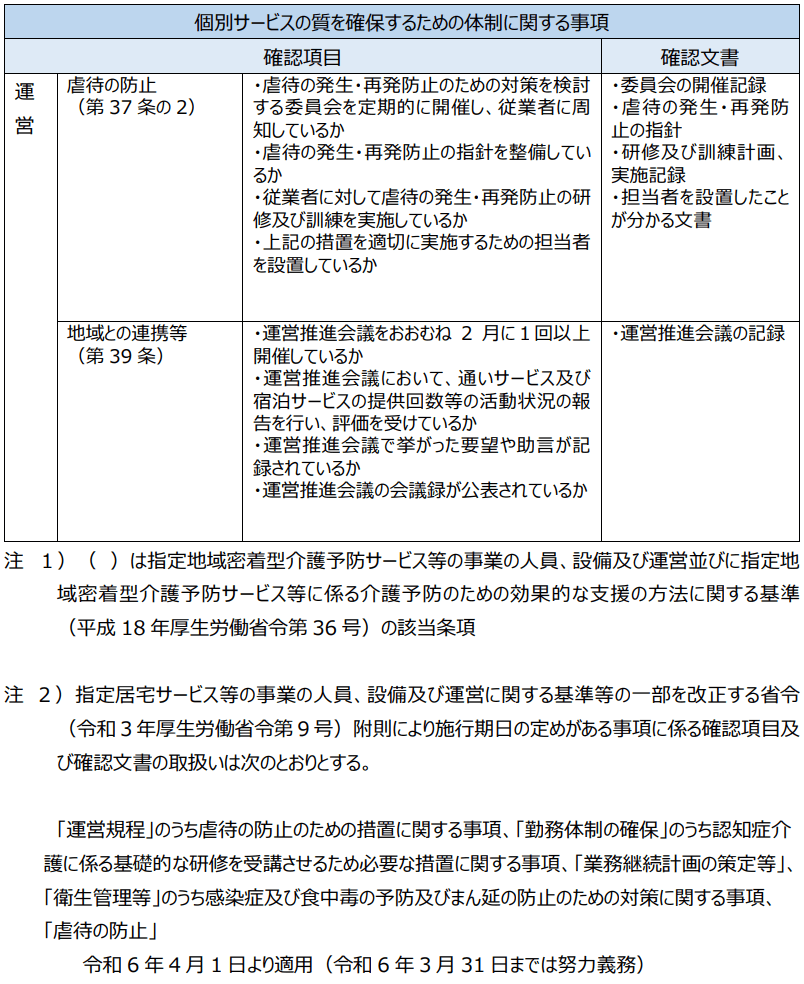

例えば、介護予防小規模多機能型居宅介護の確認項目、確認文書は以下の通りです。

▶参照:介護予防小規模多機能型居宅介護の確認項目、確認文書

▶参照:厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」(pdf)146ページより抜粋

(7)介護予防支援

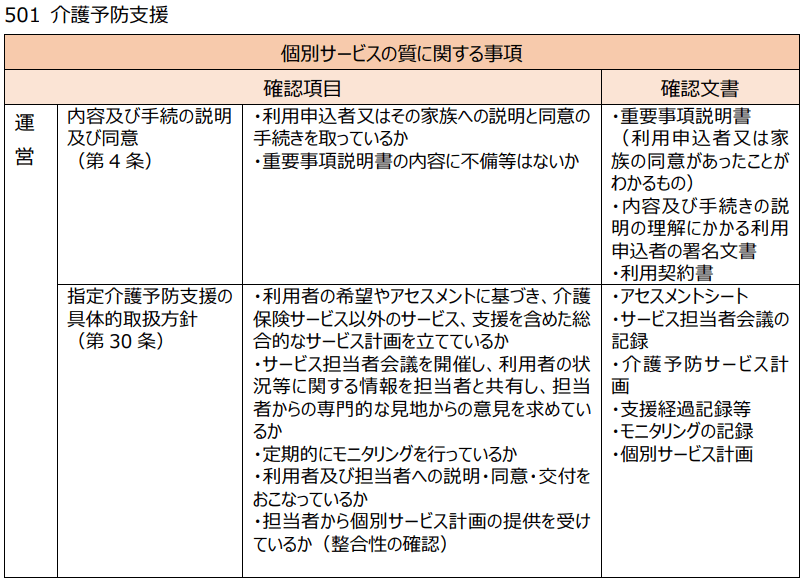

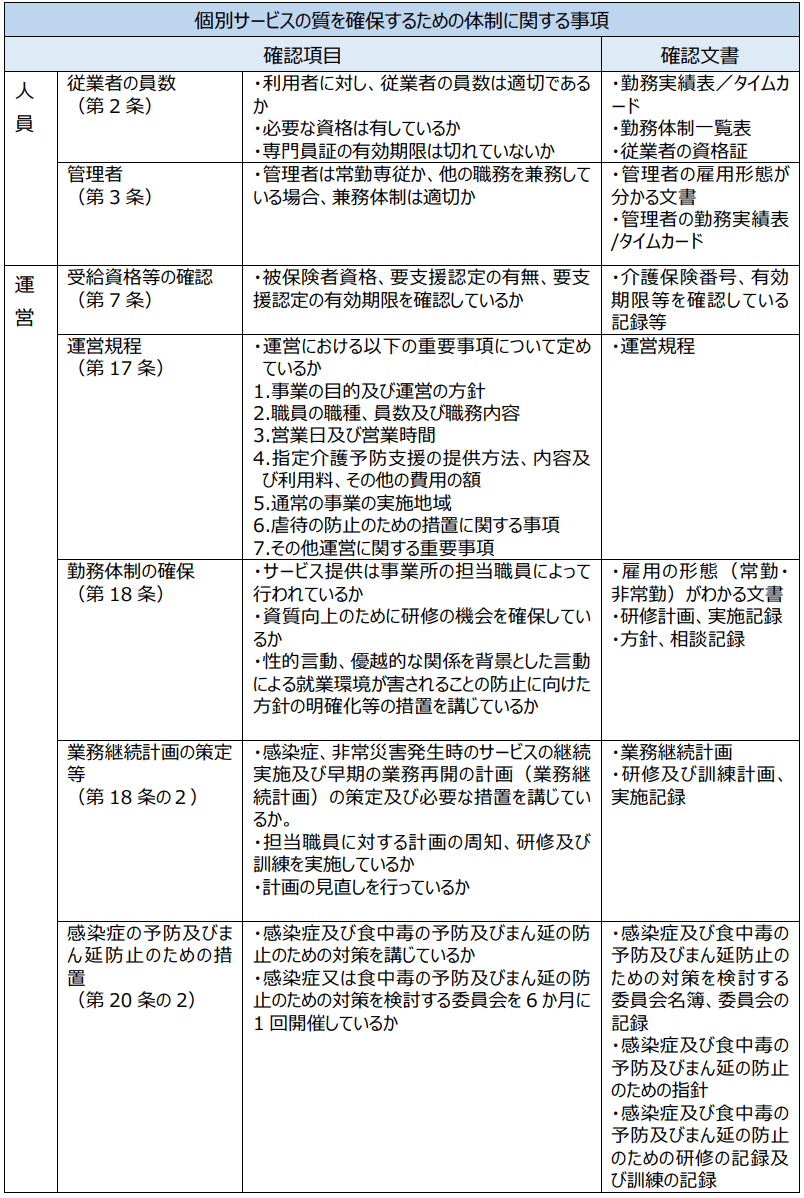

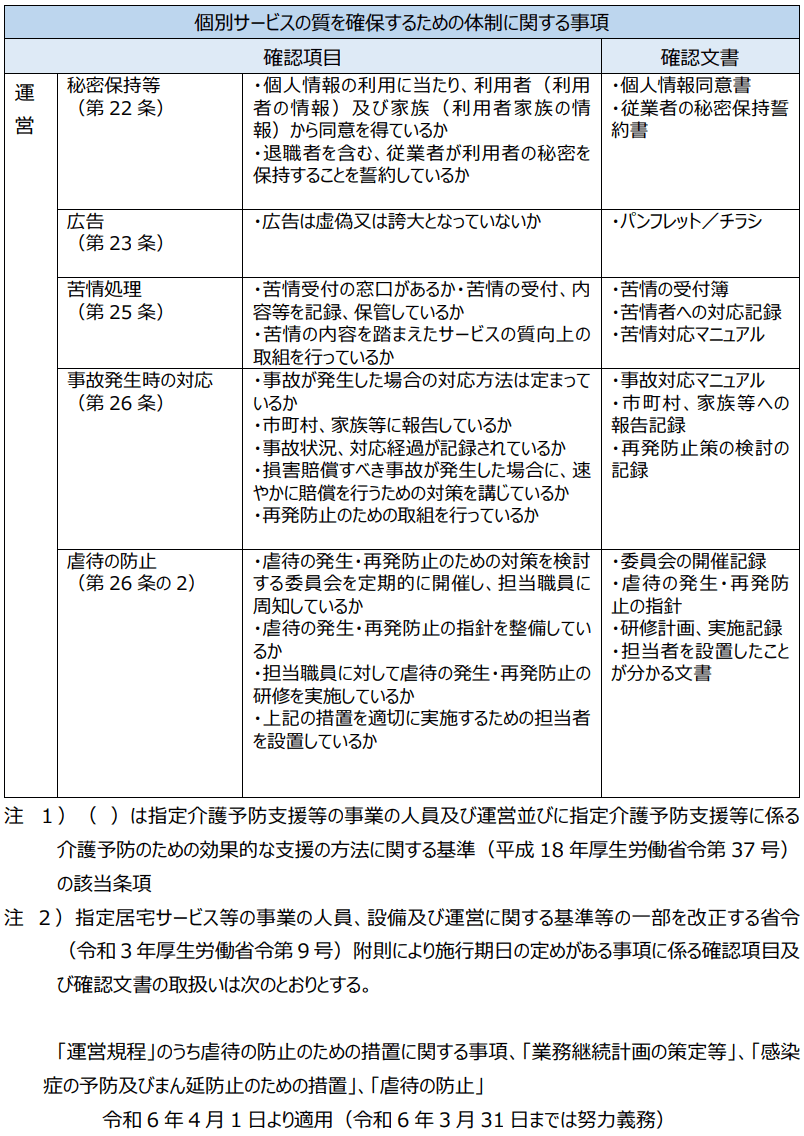

介護予防支援の確認項目、確認文書は以下の通りです。

▶参照:介護予防支援の確認項目、確認文書

▶参照:厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」(pdf)100ページより抜粋

6−3.運営指導での指導のポイント – 自己点検シートも活用しよう

運営指導では、事前、または当日に提出する確認文書を基に、各確認項目を確認することになります。そのため、運営指導の実施が決まれば、事前に各事業所の標準確認項目を参照し、セルフチェックをしておくことが重要です。

しかしながら、運営指導直前に、確認文書記載の文書が存在しないことや、確認項目を明らかに満たしていないことが発覚しても、対応ができないケースも多いので日頃から、定期的にセルフチェックをしておくことが肝要です。

なお、各自治体では、自己点検シートを公開しており、これが運営指導の事前提出書類となっている場合もあります。

▶参照:以下は、兵庫県神戸市が公開している自己点検シートですので、自己点検シートの利用を検討する場合は、事業所が所在する都道府県、市町村のホームページをご覧ください。

また、当日に、標準確認項目に記載されていること以外について、質問や指導がされる場合もあります。標準確認項目は、それぞれについて、指導の根拠となる条文が指摘されていますが、その場で突発的に指導や指摘される事項は、必ずしも根拠が示されない場合があります。

そのような場合で、指摘の趣旨などが分からない場合には、「今の指摘は、標準確認項目のどの点に関するものですか?」「その指導は、運営基準のどの条項に関するものですか?」と、臆せず質問するようにしましょう。

行政職員からの指摘や指導は、必ずしも法令の根拠に基づくものではありません。この点を確認することは、運営指導で不利益な対応をされないために非常に重要なプロセスです。

当日、自信を持って運営指導に臨むためにも、しっかり標準確認項目について、確認しておくようにしましょう。

7.運営指導までの準備・対策について

それでは、具体的な運営指導の準備や対策を見ていきましょう。

7−1.書類を準備しよう

運営指導での調査の内容の主たる部分は、事前に準備を求められる書類関係のチェックです。

まずは書類の準備について解説します。

(1)用意する書類は何年分?

まず、準備を求められる書類は、行政から通知される「お知らせ」を確認しましょう。このお知らせには、事前に提出しておく書類や、運営指導の当日に確認する書類などが記載されており、具体的にいつの年度の書類を準備するかについても記載されています。

通常は、1年から2年程度の期間の書類の提示を求められるのが一般的です。

もっとも、書類等の保管期間は、自治体によって2年から5年となっていることから、この保管期間に該当する書類については、いつでも提示できる状態にしておきましょう。

(2)しっかり「お知らせ」を確認しよう

このように、行政からの「お知らせ」には、運営指導の準備において必要な事項が全て書かれています。

そこで、まずはしっかりとお知らせを確認し、必要な書類を確認しましょう、この時、もし記載されている書類の内容がわからない場合は、お知らせの中に担当部署や担当者名が記載されていますので、問い合わせをして確認しておきましょう。

▶参照:なお、大阪府であれば、事前提出書類についてホームページでも公開されており、提出のための書式がダウンロードできるようになっています。

(3)必要書類がない?!書類の偽造は絶対N G

事前提出書類を準備している中で、書類の不備が発覚した場合、一番やってはいけないことは、書類の「偽造」です。

例えば、ケアプランセンターを例にあげると、ケアプランセンターでは、1か月に1回、モニタリングを行う必要があります。

それにもかかわらず、もしモニタリングシートが抜けている月があった場合、実際にはモニタリングは実施しており、メモ等を残していたものの、モニタリングシートへの書き写しを失念していた、というような状況であれば、改めてモニタリングシートを作成することも問題はありません。

しかしながら、実際には、モニタリングそのものを行っていなかったにもかからず、あたかもモニタリングを実施したかのようなモニタリングシートを作成することは、立派な「偽造」です。

監査の場合、介護事業所が、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたときには、それ自体が指定の効力停止や指定取消処分の理由になります(ケアプランセンターの場合、介護保険法84条1項7号)。

運営指導は、具体的な不正の疑い等が判明すれば監査に切り替えることができます。そのため、運営指導においてこのような偽造が発覚すれば、非常に厳しい行政処分を受けることは免れません。

逆に、仮に書類に不備があっても、真摯に反省し、改善する姿勢や取り組みを見せれば、指定の効力停止や指定取消処分などの重い行政処分に至らない場合も多々あります。もし、運営指導前の事前の確認で不備を発見した場合は、指摘される前に改善策を示すことを検討しましょう。

運営指導を、事業改善のきっかけとポジティブに捉える姿勢が重要です。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

運営指導のお知らせが来てから、慌てて書類の確認を始めると、その分だけ日常業務は圧迫されますし、不備が見つかった時に、既にその時点では取り返しがつかないことになっている場合もあります。

そのため、重要なことは日々の書類の管理です。

例えば、毎月作成が必要な書類、定期的に作成が必要な書類、利用者から同意を得る必要がある書類であれば、利用者の記録の表紙にその一覧と作成を必要とする時期、作成した場合にチェックをする欄などを設けた管理簿を綴っておくことで,書類の有無がひと目でわかります。

この管理簿を適切に運用することで、書類の取りこぼしが防止できることはもちろん、実地指導の当日に、行政の担当者に対して、書類の管理が適切にできている、との好印象を与えることもできます。

事業所や業種によって必要な書類は異なりますが、運営指導の通知が来る前に、是非資料整理の方法を見直してみましょう。

7−2.運営指導の場所を確保しよう

運営指導をする際には、利用者の利用記録、事故、ヒヤリハット、苦情報告書のファイル、各種委員会の規程や議事録、感染症や災害への対応マニュアル、就業規則や職員の労務状況がわかる資料など、多くの資料を確認したり、事業所運営に関する様々なことを聞かれますので、利用者のいる場所とは離隔した、ある程度の広い机のある部屋を用意し、案内することをお勧めします。

例えば、利用者やご家族と面談をする際に利用する面会室や相談室、空いている居室などを利用し、できる限り、事務スペースや利用者等が行き交うような場所は避けるようにしましょう。

その理由としては、行政の職員に集中して作業を行ってもらうことの他、行政の職員に対して、不必要な注意を払わせないようにする、というメリットがあります。

具体的には、例えば利用者のファイルやその他事業所運営に関わる記録が存在する事務スペースで作業を行っていると、運営指導の事前通知では通知されていなかった確認する予定ではない資料も目に入り、不必要に閲覧を求められる場合もあり得ます。

さらには、「この資料はないですか?」と聞かれた際、その場で、行政の職員が見ている状態の中で探す必要があることから、心理的な圧迫感もある上、咄嗟にどこに保管しているのかわからず混乱したり、資料がうまく整理できていなかった場合には、すぐにそれが露見し、印象が悪くなることも考えられます。

一方、事務スペースとは別の、しかもある程度離隔した場所を運営指導の場所とし、必要な資料を運ぶという方式をとれば、行政の職員は、手元の資料に集中する他、資料の追完等を求められた場合でも、落ち着いて探した上で、準備した資料に疑問点等がある場合には、他のスタッフや、場合によっては顧問弁護士等に電話で相談などをしてから行政の職員へ開示することができます。

また、周りに利用者や利用者の家族がいるような場所で、行政の職員が出入りをしたり、スタッフに話を聞いていたりすると、通常の運営指導であっても、「何かあったのだろうか?」との不安を抱かれたり、根拠のない噂が立ってしまうこともあり得ます。

なかなかスペースを確保することが難しい場合もあるかもしれませんが、事前に運営指導が実施される日もわかっているので、可能な限り準備をするようにしましょう。

8.当日の流れ

ここからは、運営指導の具体的な当日の流れを見てみましょう。

8−1.運営指導の流れ

例えば、大阪府が公開している標準的な運営指導の流れは、以下の通りです。

実際には、調査の状況や資料の揃い具合などにより段取りや時間帯は前後するものと思われますが、概ねこのような流れで運営指導が行われることになります。

もっとも、例えば当日に入所者等への緊急対応が発生した場合には、速やかに敷地内確認等の中止を要請すれば、これを受け入れてくれたり、新型コロナウイルス感染症等の感染症の状況から、施設内でのマスク等の着用の義務付けなど施設の取組みがある場合は、事前に担当者に伝えておくことで対応をしてくれます。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

2019年に、運営指導の標準化・効率化高める観点から、「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」が定められましたが、実際には、やはり1日かけて実地指導を行う自治体も多いようです。

標準化・効率化が図られたとはいえ、実地指導の指摘事項が多岐に及ぶことや、行政側の手が回らず、実地指導が適時に行えないことなどから、ある程度やむを得ない点はありますが、行政指導の標準化・効率化には、まだまだ課題がありそうです。

8−2.運営指導の当日に関するQ&A

(1)当日は何人の職員が来る?

当日に来所する職員の数、氏名、担当部署などは、事前通知の中に記載があります。

少なければ2〜3名のこともあれば、多い時には10人近くの職員が来所することがあります。もっとも、複数部署が運営指導に入る場合、数名ずつ調査に来る場合もあるので、人数が多いからといって身構える必要は必ずしもありません。

(2)質問には全て答えないといけない?

運営指導は、事前に日時がわかっていることから、当日は、シフト等を調整の上、事業所の運営担当者、人員担当者、利用者担当者など、事業所のサービス提供状態等を把握している職員に可能な限り出勤してもらい、適宜質問事項を確認し、回答をする必要があります。

その場でしっかりと回答をすることにより、「これだけすぐに回答ができるということは、事業所として適切に運営に取り組んでいるんだな」という印象を与え、事業所の信頼度も増しますし、細かいところまであえて追及をしないという効果もあります。

もっとも、質問に対する回答に自信がない場合には、必ずしもその場で回答をする必要はありません。

例えば、基本的には質問に対して真摯に回答していることを前提として、一部の質問に対して、「正確な回答のため、書類を改めて確認したいので、後日回答させてください」などと明確に伝えることで、その場での追及を免れることができる場合もあります。

なお、多くの質問に「わからない」で回答してしまうと、「この事業所は大丈夫か?」と不信感を与えてしまうので、その点には注意してください。

(3)運営指導にはどれぐらいの時間がかかる?

運営指導にかかる時間の目安は「8−1.運営指導の流れ」の通りです。

時間は、初めに送付されてくるお知らせにも記載されていますが、基本的には丸一日時間を取られると考えておいた方が良いかと思います。ですので、対応予定の職員については、シフトを調整するなどして、可能な限り時間を取れるようにしておいて下さい。

8−3.専門家の立会い

運営指導の際、職員の案内や直接の質問に答えるのは職員ですが、その際に、弁護士、税理士、社労士などの専門家に立ち会いを求めることも有益です。

もちろん、これらの専門家も、必ずしも介護に関する知識を全て持っているわけではないので、行政職員の指摘の1つ1つが正しいかどうかをその場で判断できるわけではありません。

もっとも、これらの専門家は、少なくとも法律や文書を読むプロであり、行政職員の指摘に対して根拠を尋ねることで、指摘事項を明確にしたり、当該指摘が根拠を持って行われているものなのか、行政職員の感覚だけで指摘されているものなのか、などを判断することができます。

また、その場で答えていいか、それとも精査の上回答した方がいいかなど、その場で判断しなければならないことをすぐに相談できる意味でも、専門家の立ち会いは心強いです。

運営指導に臨むにあたって、検討してみてください。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

弁護士法人かなめでは、専門的な介護事業に関する知識を持った弁護士が、運営指導への立会い等を行っていますが、例えば弁護士の日程が会わなかったり、事業所の所在地が遠方であり、立会いが難しい場合には、事務所に滞在する弁護士がいつでも電話やチャットワークでの連絡を受けられる状態にしておき、タイムリーに相談を受けられる体制を整えています。

その場にいなくても、事前に指摘されそうな事項を検証し、打ち合わせをしておいた上で、当日もすぐに弁護士に相談できる環境を作っておくことで、運営指導に安心して臨むことができたという声を多くいただいています。

運営指導の通知が届いた際には、まずは弁護士法人かなめにご相談ください。

9.運営指導後の対応

運営指導は、職員が帰れば終わりと言うことではありません。

ここでは、運営指導で行われた指導等の内容によって、事業所がどのような対応をする必要があるかについて解説します。

9−1.口頭での指摘の場合

運営指導の中では、調査の間、職員からさまざまな質問や指摘がされます。

この時、すぐに改善が可能であることや、既に運営指導の準備をしている段階で判明していた書類等の不備があった場合、当日にその旨を申告し、運営指導時にはすでに改善を始めていることなどを説明することで、口頭での指摘にとどまり、あえてそれ以上の指導等をされない場合もあります。

この場合、事業所としては、特段行政への対応は必要ないものの、受けた指摘は、事業所の運営に当たって非常に有意義なものです。

そのため、書面等での指導内容の指摘等がない場合でも、必ず事業所内で指摘事項は共有し、改善に活かすようにしましょう。

なお、行政庁によっては、口頭で指導した内容について、指摘事項とその根拠を記載した書面を交付してくれることもあります。その際には、説明として「今後の運営について留意してください」などといった記載がされていることが多いので、以下で説明する改善勧告と区別するようにしましょう。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

指導をされた際、「行政の職員が言うことはすべて正しい」と思わないことも重要です。

介護保険法は難解であり、行政の職員は、無数にある法令、指定基準、通達などを基に指導や指摘をします。しかしながら、行政の職員も、長期間当該部署にいるわけではなく、異動もあり、介護保険法を詳しく知らない職員も担当となります。

そのため、地方自治体の介護保険課などでは、先任者が作成したマニュアルなどに沿って運営指導に臨むことが多いです。

しかしながら、このマニュアルの内容は、必ずしも法令に根拠を持ったものではなく、先任者や行政の担当者の主観で作成されていることも多々あります。さらには、法令等の改正が反映されていないことすらもあり得ます。

例えば、実際に弁護士法人かなめの弁護士が立ち会った運営指導事例では、行政の職員から、「利用契約書に利用する印鑑は実印でなければならない」と指導されたことがありました。

しかしながら、契約をするにあたって、「実印を利用しなければならない」と言う法令はなく、そのことを指摘して根拠を追及すると、結論としては、ただ当該行政職員が「大事な書類には実印を押すのが当然だ」と考えて指導しただけであったことが判明しました。

そのため、指摘を受けた際には、わからないところはわからないとはっきり伝える、さらに指導内容の根拠がわからない場合には、その時点でパニックにならず、まずは根拠等を具体的に尋ねる、という姿勢で、運営指導に臨みましょう。

なお、上記事例については、以下の動画でも解説していますので、併せてご覧ください。

9−2.書面指導、是正勧告の場合

口頭での指摘を書面化したものとは異なり「運営指導の結果、是正改善を要する事項が認められましたので、下記の通り通知します。」と記載された上、是正改善を要する事項と根拠条文が記載され、期限を決めて「是正改善報告書」の提出が求められている場合は、「4−2.改善勧告」で説明した「改善勧告」に当たります。

なお、「4−1.指導」の書面指導の場合も、同様の文言で通知がされる場合もありますが、その際には、介護保険法の条文の引用がありませんので、ご注意ください。

この場合、是正改善報告書を期限内に提出しない場合、その旨を公示されたり、さらにその後の改善命令が出される可能性があるため、しっかりと指摘事項の是正改善と是正改善報告書の提出を行う必要があります。

是正改善報告書は、自治体によって書式は異なることがあるものの、多くの場合、指導事項が欄の左側に記載されており、右側の改善結果を記載する形となっています。

基本的には、この右側の改善結果の欄に改善結果の報告を記載しますが、足りない場合は別紙を添付したり、初めから「別紙の通り」と記載して全て別紙に記載をしても問題ありません。

仮に、指定された期限までに改善ができない場合は、まずは是正改善報告書の提出期限までに、現在の改善状況と指定された期限までに改善ができない理由を明確に記載するようにしましょう。

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

このように、是正勧告がされてしまうと、定められた期限までに是正改善を行い、さらに是正改善報告書を提出しなければならなくなります。

書面の作成は、通常業務に支障を来す他、期限が定められることで計画的な業務の是正が難しくなります。

内容によっては避けられない改善勧告もありますが、できる限り口頭での指摘にとどまるよう、運営指導前に問題点を洗い出し、改善を進めておくことが重要なのです。

10.運営指導を介護業界に詳しい弁護士に相談すべき理由

運営指導は、定期的にどの介護事業所でも実施されるものではありますが、場合によっては、対応を誤ると、介護事業所にとって、運営に影響を及ぼすほどの不利益を被る場合があります。

そのような事態にならないように、運営指導の通知があった段階で、介護業界に詳しい弁護士に相談ができれば、安心して運営指導当日を迎えられるだけでなく、不必要な指導や調査を受けなくて済む場合があります。

以下では、運営指導を介護業界に詳しい弁護士に相談すべき理由について解説します。

10−1.運営指導を介護業界に詳しい弁護士に相談するメリット

運営指導は、ただ当日に行政職員が事業所を訪れるだけでなく、事前に資料を準備し、場合によっては先に提出をすることが求められます。日々の事業所運営を行いながら、不安な思いを抱えて資料等を準備するのは、事業所にとって非常にストレスですし、事業所運営にも大きな支障を来す事態です。そして、資料の準備不足や、整理ができていないことにより、「この事業所は大丈夫か?」と色眼鏡で見られてしまい、その後の調査の目が厳しくなる可能性もあります。

また、運営指導当日に、行政職員が行う指導や指摘には、必ずしも法的根拠があるわけではなく、誤った解釈により違反が認定されてしまう可能性があります。指導や指摘を受けた際に、適切な説明、反論ができなかったために、本来は違反でないのに違反だと認定され、本来返還しなくてよい報酬の返還を指導されたり、監査に移行して、さらに厳しい調査を受ける場合もあります。

このような事態に備えるために、介護業界に詳しい弁護士への相談は不可欠です。

介護業界に詳しい弁護士に、運営指導について相談することが出来れば、書類の整理や準備の仕方をレクチャーしてもらえる他、事前に、指摘され得る問題点を把握することもでき、さらには当日も、行政職員と適切なやり取りを行うことで、指導の根拠を明確にさせ、さらに不必要な指導を撤回させることができる場合もあります。

弁護士は、法律のプロではありますが、介護業界を規律する法令は非常に難解です。そのため、介護業界に詳しい弁護士でなければ、運営指導に適切に対応することはできません。介護業界に詳しい弁護士に相談することで、運営指導の主導権を行政側に渡さず、堂々と運営指導に臨むことが出来るようになるのです。

10−2.弁護士ができること

(1)運営指導当日までの事前準備

介護事業所は、運営指導当日までに、様々な資料を整理し、事前に提出したり、当日に行政職員が確認出来るように準備しておく必要があります。

この時、弁護士が事前に資料等を確認できれば、現在の資料の整備状態に問題がないかなどのチェックの他、運営指導への関与の経験から、どのような点が運営指導において指摘されやすいかを説明し、改善可能なものは改善を促し、難しいものについては、当日にどのように報告をするかなど、逐一不安を解消しながら準備を進めることが可能になります。

(2)運営指導当日の立会い

最も緊張感が走る運営指導当日も、弁護士が立ち会うことが可能です。

その上で、行政から質問がされた場合や、何らかの指摘がされた場合に、すぐにその場で根拠や趣旨を確認し、必要な質問であれば回答をサポートしたり、趣旨が不明な質問や誤った解釈の上での指導であれば、その旨を指摘した上で質問の趣旨を明確にさせたり、指導を撤回させることができます。

また、事業所の職員がうまく回答できない場合には、引き取って回答をしたり、その場で回答ができるかできないかを見極め、交通整理をすることもできます。さらに、高圧的かつ強引な指導や調査を行う場合には、その場で毅然とした態度で抗議し、事業所の利益を守ります。

(3)運営指導後の対応

運営指導後に何らかの書面指導や勧告があった場合、改善を求められた内容を精査の上、当該指導の前提となった事実認定に誤りがないか、また、その評価に誤りがないかなどを判断し、改善が必要な点に関しては、改善策を一緒に検討します。

万が一、運営指導後に監査に切り替わったり、弁明の機会の付与、聴聞等の手続きに進んだ場合も、速やかに行政との交渉や手続きへ参加し、専門的な法令の知見を前提に、徹底的に戦うことが出来ます。

11.運営指導(実地指導)に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

- (1)運営指導へのサポート

- (2)介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

11−1.運営指導へのサポート

運営指導へのサポートとしては、

- 1.運営指導の準備サポート

- 2.運営指導への立会い

- 3.運営指導後の改善報告作成サポート

- 4.運営指導に関する研修の実施

を実施しています。

(1)運営指導の準備サポート

運営指導の通知が来ると、書類の準備、対応する職員の確保の段取りを立てる必要がある他、当日に向けて、どんな手続きが行われるのか、どのように対応すればいいのかについて調べて心の準備をするなど、非常に慌ただしくなります。

不安の中で準備をすることで、通常業務への影響が出たり、準備の中で書類等の不備が見つかり、不安な思いを抱くこともあるかもしれません。

弁護士法人かなめでは、運営指導の通知が届いてから当日までの、さまざまな準備についてサポートします。

例えば書類に不備があった際にどのように対応すれば良いかなど、タイムリーに疑問点を相談できることで、準備の上での不安が減り、日常業務への影響を最小限にしながら準備に臨むことができます。

(2)運営指導への立会い

しっかり準備をしていたとしても、やはり運営指導の当日は、どんなことを聞かれるのか、わからないことを聞かれたらどうしよう、と当然不安になります。

弁護士法人かなめでは、運営指導へ立ち会い、その場で行政職員の対応をしたり、事業所の皆様からの質問をお受けしています。

また、日程の関係で立会いが難しい場合には、常に事務所で電話対応ができる弁護士を配置し、質問等が発生した際にはすぐに対応ができる状況を確保します。これにより、不安なく運営指導当日を迎えることができ、仮に何かを指摘されても、自信を持って対応をすることができるようになります。

(3)運営指導後の改善報告作成サポート

運営指導において、なんらかの具体的な指導がされ、改善報告書の提出を求められた場合、弁護士法人かなめでは、報告書の書き方の他、事業所に変わって報告書の作成を行います。正確かつ確実に改善内容を報告することで、行政からも信頼を得ることができるようになります。

(4)運営指導に関する研修の実施

弁護士法人かなめでは、介護事業所の行政対応に精通した弁護士が、運営指導に感する基礎知識や、日々の事業所としての準備や心構え、その他、運営指導に付随した様々な行政対応に関し、事業所の皆様向けに研修を実施しています。

詳しくは、以下をご覧ください。

11−2.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「11−1.運営指導へのサポート」など介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

具体的には、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。そして、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。直接弁護士に相談できることで、事業所内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

また以下の記事、動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

▶︎参照:介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説

▶︎参照:【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画

弁護士法人かなめには、介護業界や労働問題の分野に精通した弁護士が所属しており、丁寧なアドバイスと適切なサポートを行うことで、介護事業所の皆様の問題解決までの負担等を軽減させることができます。現在労働審判手続きについてお悩みの事業所の方は、早い段階でお問い合わせ下さい。

11−3.弁護士費用

(1)顧問料

- 顧問料:月額8万円(消費税別)から

※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、以下のお問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

また、顧問弁護士サービス以外に弁護士法人かなめの弁護士へのスポットの法律相談料は、以下の通りです。

(2)法律相談料

- 1回目:1万円(消費税別)/1時間

- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。

※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方か らのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

(3)行政対応サービスに関する費用

行政対応サービスについては、弁護士法人かなめのホームページにて、料金表を公開しています。以下のよりご確認ください。

弁護士法人かなめへのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームからお願いします。

12.まとめ

この記事では、運営指導の根拠や手続きに関する基礎知識の他、監査との違いや実際の統計の紹介、運営指導の流れ、運営指導当日までの具体的な準備から当日の対応方法、運営指導後の対応方法、違反が発見された場合のペナルティなどについて詳しく解説しました。

また、専門家に相談することのメリットなども解説しましたので、運営指導のお知らせが来て、不安を感じている事業所の皆さんは、是非参考にしてみて下さい。

弁護士法人かなめでは、介護事業所の行政対応に精通した弁護士が、運営指導のお知らせが来てから、最終的な結果に対する対応まで、トータルで対応することが可能です。

運営指導への対応に不安のある事業所の皆さんは、ぜひ一度お問い合わせ下さい。また、運営指導対策は、日頃からの対策が重要です。一過性の対策にとどめず、事業所運営の適正化に努めていきましょう。

・更新日:2026年1月14日

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。