介護サービスを提供している以上、必ず発生するのが利用料です。

利用料の回収が、介護事業所の運営の中で非常に重要な役割を果たすことは言うまでもなく、滞納が発生すれば、運営に支障を来すこともあります。

しかしながら、滞納される利用料の金額と、その回収コストの関係で、滞納の解消を諦めてしまう介護事業所も多いのではないでしょうか。

利用料の滞納を放置すれば、単に金銭的な問題だけではなく、サービス提供に関して、様々な支障が生じます。

介護事業所としては利用料の滞納問題に蓋をするのでは無く、しっかりと向き合っていく必要があるのです。

この記事では、利用料が滞納される原因や、その影響について説明した上で、利用料滞納に対してどのように対応すべきかについて解説します。

また、利用料の滞納への対応を弁護士に依頼することの意義やメリットについても解説していますので、利用料滞納について早期解決を実現したいと考えている事業所の皆さんは、参考にしてみて下さい。

この記事の目次

1.利用料滞納の実態!〜弁護士法人かなめによるアンケート結果〜

弁護士法人かなめでは、日本全国の介護事業所から相談を受けていますが、利用料や、休職中の職員の社保・住民税の自己負担分などの滞納問題についての相談をしばしば受けることがありました。

そこで、その実態を調査すべく、令和3年9月22日から同月末日までの間に、介護事業所(サービス累計を問わない)に対して、未納金に関するアンケートを実施しました。

1−1.アンケートの内容

アンケートの項目は、以下の通りです。

1.介護利用料、休職中の職員の社保・住民税の自己負担分などの滞納問題が発生したことはありますか?

2.滞納問題が発生したことがある事業者にお聞きします。滞納問題は解決しましたか?

3.滞納問題について、顧問弁護士やその他専門家に相談したことはありますか(複数選択可)。

4.弁護士等の専門家に相談したことはあるが、弁護士費用等の専門家へ支払う費用が高くて、債権回収業務の依頼を断念したことはありますか?

5.滞納問題について具体的に悩んでいることについてご教示下さい(複数選択可)。

6.その他、滞納問題について疑問に思う事や悩んでいる事などがあれば自由にご記載下さい(YouTube動画作成にあたって参考にさせて頂きます)。

1−2.アンケートの結果

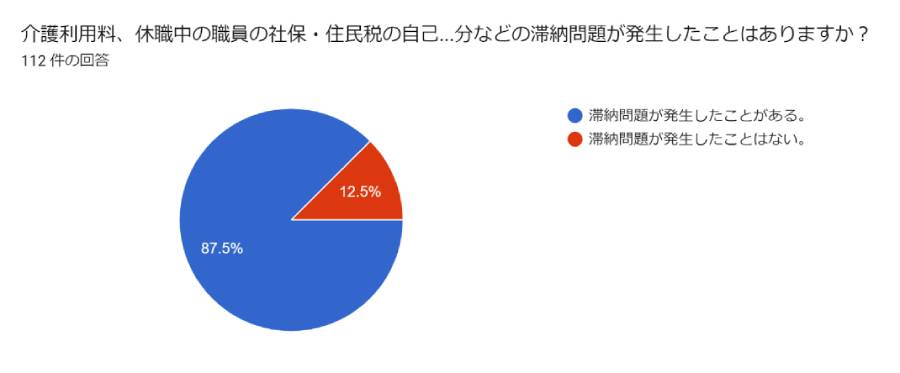

回答があった法人は「全112法人」に及びました。

アンケートの結果の概要は以下の通りです。

(1)「介護利用料、休職中の職員の社保・住民税の自己負担分などの滞納問題が発生したことはありますか?」の結果

- 滞納問題が発生したことがある:87.5%

- 滞納問題が発生したことがない:12.5%

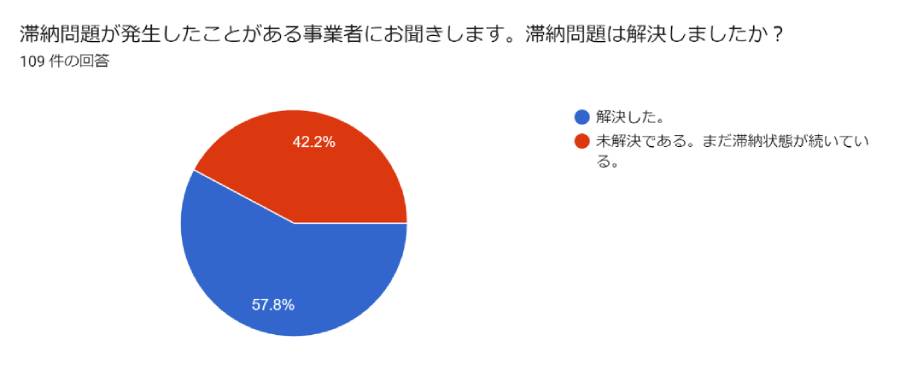

(2)「滞納問題が発生したことがある事業者にお聞きします。滞納問題は解決しましたか?」の結果

- 解決した:57.8%

- 未解決である。まだ滞納状態が続いている:42.2%

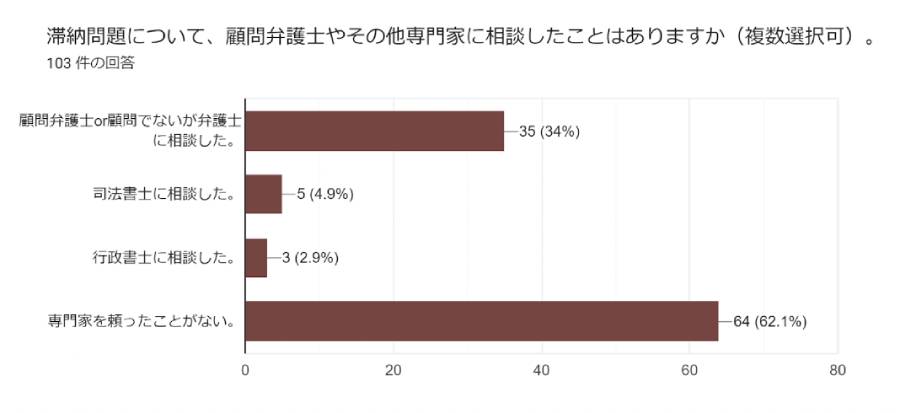

(3)「滞納問題について、顧問弁護士やその他専門家に相談したことはありますか(複数選択可)。」の結果

- 顧問弁護士 or 顧問でないが弁護士に相談した:35(34%)

- 司法書士に相談した:5(4.9%)

- 行政書士に相談した:3(2.9%)

- 専門家を頼ったことがない:64(62.1%)

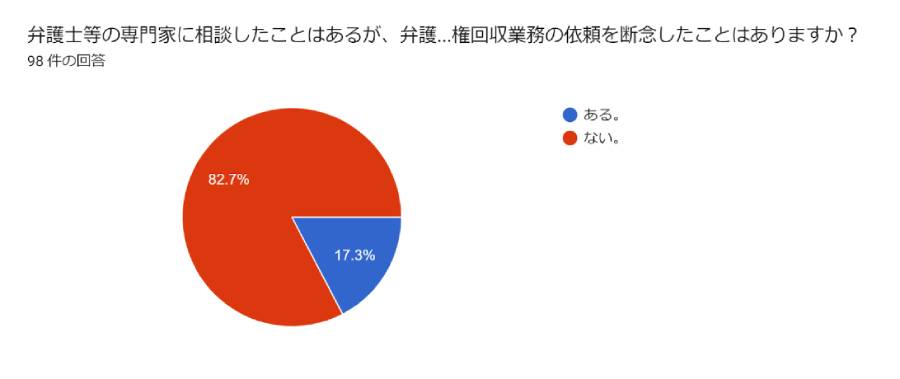

(4)「弁護士等の専門家に相談したことはあるが、弁護士費用等の専門家へ支払う費用が高くて、債権回収業務の依頼を断念したことはありますか?」の結果

- ある:17.3%

- ない:82.7%

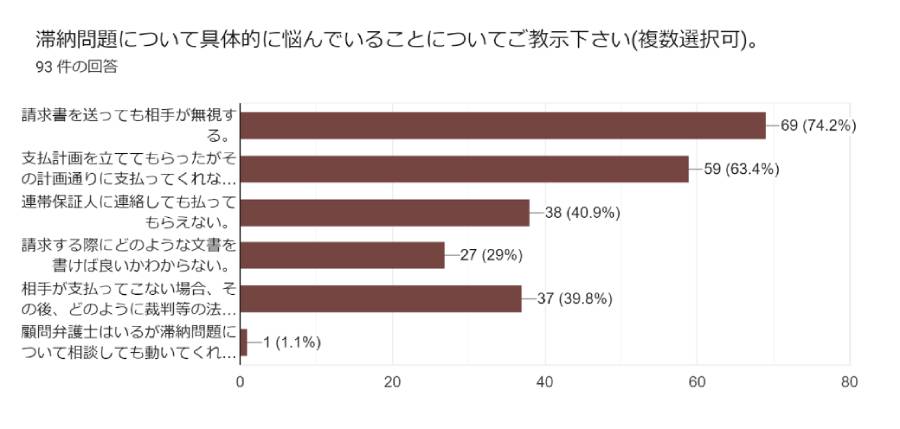

(5)「滞納問題について具体的に悩んでいることについてご教示下さい(複数選択可)。」の結果

- 請求書を送っても相手が無視する:69(74.2%)

- 支払計画を立ててもらったがその計画通りに支払ってくれない:59(63.4%)

- 連帯保証人に連絡しても払ってもらえない:38(40.9%)

- 請求する時にどのような文書を書けば良いかわからない:27(29%)

- 相手が支払ってこない場合、その後、どのように裁判等の法的手続を進めてよいかわからない:37(39.8%)

- 顧問弁護士はいるが滞納問題について相談しても動いてくれない:1(1.1%)

(6)「その他、滞納問題について疑問に思う事や悩んでいる事などがあれば自由にご記載下さい(YouTube動画作成にあたって参考にさせて頂きます)。」の結果

・滞納すれば退所と規定されているが、役所からは退所させないように言われるし、退所すればそのまま逃げて、ますます回収できなくなるので、そのままズルズルになっている

・契約書にまだ保証人欄などを記載する前の利用者であったため、断念しています。

・家族様の高齢化により、子供、まごの世代まで関わるようになり、責任転嫁により支払が滞る事例が多い。

・利用料の1割ではあるが滞納問題は資金回収のみならず手間もかかる。自己負担率も今後上がると切実な問題である。(利益率が低い中では特に)滞納期間がどのくらいから法的な対応をしていいのかが難しい。滞納が発生したらサービスを打ち切っているのか(法的にもどのタイミングから打ち切っていいのか)教えていただきたいです。滞納が発生しにくいシステム(引き落とし等)をおしえていただきたいです。

・明らかに家族による本人の年金使い込みなどの疑いがある事案に関して、どのように対処したらよいのか悩む。債権回収を専門に請け負う専門家がいても良いかも。

・5,000円の未収金で裁判までするのかどうかの話がでたが、費用・手間を考えた結果、損金扱いになったことがある。

・滞納されている方の状況的に明らかに支払える状況でない場合には手間をかけても集金できないのでそこに労力をかけにくいです。介護保険料の滞納者は全額自費払いを終えないと償還されない制度になっているので、滞納が起こると自己負担分以外も集金できない状況について、制度や仕組みを何とかしてもらいたい。

「利用料滞納の実態」アンケートを実施した介護業界に特化した弁護士法人かなめについての情報は、以下をご覧ください。

1−3.アンケートの結果からわかること

このアンケート結果からは、多くの介護事業所が滞納問題に直面したことがあるにもかかわらず、専門家への相談を躊躇したり、費用対効果の関係で対応を諦めていることがよくわかります。

専門家への相談を躊躇する理由の1つとしては、顧問弁護士のように、顧問料の範囲内で気軽に相談できる相手がいない、また、顧問弁護士がいたとしてもすぐに相談ができるような信頼関係が築けていないことも原因だと思います。以下で解説をするように、専門家の指導のもとに手続を進められれば、解決できる滞納問題もあります。何か問題が発生した際に、すぐに相談ができる信頼できる専門家の存在が、事業所運営には必須なのです。

2.滞納される利用料の具体的な内容

「利用料」と一口に言っても、負担者やその内容によってさまざまな種類があります。

以下では、利用料の種類について説明します。

2−1.いわゆる「利用料」の内容

(1)共通に発生するもの

まず、いずれの類型であっても発生するのは「介護報酬」です。

介護報酬は、介護サービスの種類毎にサービス内容又は要介護度、事業所・施設の所在地等に応じた平均的な費用を勘案して決定されるものであり、介護保険法上の指定を受けている場合には、介護報酬のうち7割から10割が保険者である市町村から支払われます。

(2)施設系サービスで発生するもの

施設系サービス、すなわち、介護保険施設利用の場合は、介護報酬に加え、居住費、食費、日常生活費等が発生します。

これらは、介護度によって自己負担額が決まっており、基本的には実費となりますが、低所得の方に対しては、さらに所得に応じた負担限度額が定められています。

詳しくは、以下のページも併せてご覧下さい。

(3)居宅系サービスで発生するもの

居宅系サービスのうち、通所系サービスの場合、食費や日常生活費(理美容代)、短期入所生活介護等ではさらに滞在費等が実費でかかります。

短期入所系サービスの場合には、利用が困難とならないよう、食費、滞在費について、所得に応じた段階別の負担限度額が設けられています。

(4)有料老人ホームで発生するもの

有料老人ホームへの入居自体は、介護保険法上のサービスではないことから、入居・利用にかかる費用はその有料老人ホームの内容などによって様々です。

例えば、居住費、食費、管理費、日常生活費、医療費など、介護保険法上のサービス以外のところで発生する費用については、実費での負担となります。

2−2.滞納されるのはどんなお金?

共通に発生する「介護報酬」については、利用者の自己負担は1から3割であり、それ以外の部分は保険者である市町村が支払います。

そのため、滞納されるのはこの「自己負担分」となります。

また、その他の費用に関しては原則自己負担ですが、自治体からの助成がある場合もあるため、その場合は助成がない部分が滞納される部分となります。

3.滞納される利用料はいくらぐらい?

まず、「介護報酬」に関しては、介護保険法上の指定を受けた介護事業においては、報酬基準額の7割から10割を保険者である市町村が支払うため、利用者の自己負担額分の滞納だけを見れば、それほど大きな額にはなりません。

特に、居宅サービスの場合は、1回あたりの利用料の金額が小さいことも多く、また、サービスの停止が比較的容易でもあることから、滞納額が数十万に及んでいる例はほとんどありませんし、実費として負担する額もそう多くありません。

他方、施設系サービスの場合は、その性質上サービスの停止が困難であり、さらにサービス料の面でも一定のまとまった金額が必要となり、実費負担額も大きいため、滞納額が嵩んでくることはしばしばあります。

弁護士法人かなめが相談を受けた債権回収の事案で、最も大きい滞納額は80万円ほどでした。

1回あたりの滞納額は小さくても、積もり積もれば事業運営に支障をきたすレベルとなります。

4.なぜ利用料の滞納が発生する?

なぜ、利用料の滞納が発生するのでしょうか。

以下では、その理由の代表的な2つを解説します。

4−1.利用者自身の問題

まず、利用者自身が、浪費や借金の返済等が原因で生活費が不足し、利用料を滞納する場合です。

また、利用者の意思能力に問題があり、支払期限までに振込みができないというケースもあり得ます。

4−2.家族による使い込み

利用者の財産を家族が管理している場合などには、当該家族が利用者の年金をアテにし、これを使い込んでいるケースがよく見られます。

その結果、年金が入ってもすぐに引き出されてしまい、引き落としができなかったり、支払期限までに入金がされない、といった事態が生じ得ます。

家族が利用者の財産を使い込んでいる場合には、それがよくないことだと分かりながら、生活苦からやむを得ず使い込んでいる場合の他、自分の親の財産を使うことは当然であるという認識から、何の悪びれも無く年金を使い込み、贅沢な生活をしている場合もあります。

弁護士法人かなめが実際に扱った事案の中には、利用者家族に対して、利用者の年金から利用料を支払うよう伝えたところ「年金を使わないと子どもが習い事にいけなくなるじゃないか」などと呆れた反論をする利用者家族もいました。

前者の場合には、家族を含めた生活状況の改善が必要になると思われますし、後者の場合は、経済的虐待としての通報や成年後見制度の利用などを検討する必要があります。

経済的虐待について詳しくは以下の記事で解説していますので、こちらも参考にご覧ください。

5.利用料の回収する方法

では、具体的な利用料の回収の手順を見ていきましょう。

5−1.利用料回収のフロー

利用料の回収は、以下のような手順で実施することが考えられます。

- ① 電話、対面などによる口頭での請求

- ② 書面による請求

- ③ 支払督促

- ④ 少額訴訟

- ⑤ 強制執行

なお、「③ 支払督促」「④ 少額訴訟」についてはどちらか一方を行い、その上で「⑤ 強制執行」へ進む流れとなります。

以下で、具体的な方法を見ていきましょう。

5−2.① 電話、対面などによる口頭での請求

利用料の滞納については、まずは直接電話や対面などで請求をします。

引き落としの場合で、通帳から引き落としがされなかった場合や、通常通り請求書を送付したのに振り込みがされなかった場合には、1度だけであれば、単なる入金忘れもあり得ます。

そのため、利用者との信頼関係を殊更に壊すことがないよう、まずは電話や対面等で、支払いがないことについて状況確認をするようにしましょう。

なお、この際、いつどのような方法で確認をし、利用者からどのような返答があったかについては必ず記録をしておき、可能な限り、やりとりを録音をしておきましょう。

例えば、利用料の滞納を理由に利用契約を解除したり、サービス提供を停止する場合などには、支払いがされなくなった時期や、支払いが遅れるようになった時期を正確に把握しておく必要があるからです。

5−3.② 書面による請求【内容証明郵便の書式】

口頭での請求をし、それでも支払いがされない場合や、滞納や支払いの遅れが続いた場合、書面により利用料の支払を請求することが考えられます。

請求をする場合には、内容証明郵便の形式を使うことで、その内容や相手方への到達時期などを確実に証明することができます。

滞納された利用料の回収の際に送る文例や、内容証郵便の書式は、以下の記事でも紹介していますので、併せてご覧ください。

なお、相手方が内容証郵便を受け取らない場合などに備え、同じ文面で「特定記録」付の郵便を送ることで、ポストインがされたことを明らかにできますし、さらにこれまでに発送した請求書がある場合、これを同封することもできます。

5−4.③ 支払い督促

支払督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者が簡易裁判所に申立てることより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です。

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができるようになります。

相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てをしますが、通常の訴訟と異なり、書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。

支払督促について詳しくは、以下の裁判所のホームページもご覧ください。

5−5.④ 少額訴訟

少額訴訟は、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。

通常、訴訟では、請求権の有無や範囲のみが争われますが、少額訴訟では、原告の言い分が認められる場合でも、分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあります。

訴訟の途中で話合いにより解決することもでき、判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます

少額訴訟について詳しくは、以下の裁判所のホームページもご覧下さい。

5−6.⑤ 強制執行

支払督促や少額訴訟の勝訴判決を得た後、実際に債権を回収するには、強制執行の手続が必要です。

強制執行手続は、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれない場合などに、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。

支払督促や少額訴訟の勝訴判決、訴訟上の和解の調書などは「債務名義」となるため、強制執行の手続を利用して債権回収を図ることができます。

強制執行の方法には、不動産執行、動産執行、債権執行などの他、財産を調査するための手続きなども用意されています。

強制執行について詳しくは、以下の裁判所のホームページもご覧ください。

6.うまく回収できない場合の対処方法

利用料が支払われていない理由としては、「 4.なぜ利用料の滞納が発生する?」で解説した通り利用者自身の問題と、家族による使い込みの問題があります。

場合によっては、単に対処療法をするだけでは解決せず、抜本的な解決をすべき場合もあります。

以下では、このような場合の対処方法について解説します。

6−1.利用者の破産手続と生活保護の受給

利用料滞納の原因が利用者にある場合で、その原因が、例えば借金や生活費不足にある場合、放っておいても状況が改善することはありません。

親族に援助等をお願いするにも限界がありますし、長続きしません。

そこで、事業所としては、利用者の方に、自己破産の手続により免責を受け、その上で生活保護等を受給することで生活を安定させることを提案することが考えられます。

「破産する」と言えば、抵抗を覚える方も多いかもしれませんが、自己破産は、生活を再建するための手段の1つです。借金があり、返済を続けていれば、年金収入は底をつき、到底利用料を支払うことはできません。

しかしながら、自己破産の手続きによって、一度借金を全て清算できれば、その後は年金収入、それで足りなければ、生活保護を受給することで、必要な介護サービスを受けながら生活を続けることができます。

借金で悩んでいる利用者の方がいた場合、一度提案をしてみてください。

また、以下の動画で、利用者に借金がある場合の対応について解説していますので、併せてご覧ください。

▶︎参考:借金がある人は施設に入れないのか?【ケアマネ・ヘルパー・生活相談員向け】

6−2.成年後見制度の利用

他方、利用料の滞納が利用者家族による年金等の使い込みにある場合、直ちに利用者の財産の保全等を行う必要があります。

その際にとり得る方法が、成年後見制度の利用です。

利用者の中には、認知症等によって意思能力に問題がある方もいて、本人では財産を管理できない状況の場合、成年後見制度を利用し、成年後見人、保佐人、補助人などを付ければ、同人に代わって財産管理や処分などを行うことができます。

これにより、利用者の財産を保全し、必要な利用料の支払いを受けることができます。

なお、成年後見制度を利用する際には、家庭裁判所に成年後見等の審判の申し立てをする必要があり、通常は親族が申立人となります。

しかしながら、利用者と同居していたり、財産を管理している親族が年金等を使い込んでいた場合、成年後見制度の利用を拒絶する場合もありますし、そういった親族がいた場合、他の親族も関わり合いになりたくないなどの理由から、申立てに非協力的である場合もあります。

その場合は、市町村長による申立てが可能な場合や、検察官による申立てが可能な場合もあります。

弁護士法人かなめでも、実際に親族が利用者の年金を使い込み、利用料が滞納していた件について、他の親族へ申し立てを依頼したところこれを拒否されたことから、行政へ働きかけをし、市長による申立てが実施された結果、利用料が滞りなく回収できるようになったというケースを扱ったことがあります。

また、利用者の年金等の使い込みは、経済的虐待にあたる場合もあり、この場合、介護事業所としては、高齢者虐待防止法に基づいて通報等を実施する義務もあります。

詳しくは、以下の記事も併せてご覧ください。

【弁護士 畑山 浩俊のワンポイントアドバイス】

成年後見制度は、手続の煩雑さや融通の効かなさ等から、利用件数が伸び悩んでいるという問題がありましたが、現在有識者会議などで、本人とって必要な範囲・期間の利用ができ、さらにその内容の変化に応じ後見人を円滑に交代できるようにする、というような制度改正が検討されています。

今後、現行法よりも使い勝手のいい、成年後見制度が実現されるかもしれません。

7.利用料の滞納を放置するとどうなる?

介護事業所においては、報酬体系の性質上、滞納額は少額であることも多いため、取り立ての手間等を考え、利用料の滞納を放置しているケースがしばしば見られます。

しかしながら、利用料の滞納を放置することで、その金額のみの影響ではすまない様々な問題が発生し得ます。

ここでは、利用料の滞納を放置することにより発生する問題点について解説します。

7−1.財政状況の悪化

利用料の滞納は、その1つ1つは軽微であっても、事業所の規模や滞納者の人数などによっては、介護事業者の財政状況に多大な影響を及ぼすものです。

また、滞納を放置することで、1人あたりの滞納額も多額となり得ます。

7−2.他の利用者との間の不平等

介護事業所の利用者のうち、特に施設系サービスを利用している利用者については、利用料を支払わないからと言って全くサービスを提供しない、ということが実質的に難しい場合もあります。

その場合、利用料を支払っている利用者とそれ以外の利用者との間で不平等が生じることになり、職員のモチベーションの維持も難しくなります。

7−3.必要なサービス提供ができなくなることによる利用者への影響

訪問系サービスについては、利用料が支払われないことを理由にサービスを停止することがあります。

そうなってしまうと、利用者としては必要な介護サービスが受けられなくなり、その影響は計り知れません。とは言うものの、事業所としては、ボランティアでサービスを提供することはできないため、利用料の滞納問題を解決せずに、利用者に必要なサービスを提供することはできません。

7−4.利用料の回収に対する職員のストレス

規模の大きな法人であれば、本部や管理部門などが利用料の回収を担当している場合もありますが、多くの事業所では、実際に利用者を担当する職員が利用料の催促を行っています。

これは、職員にとっては、通常のサービス提供とは異なる作業となり、多大なストレスがかかりますし、滞納が続き、サービス提供の度に利用料の支払いを求めなければならないとすると、利用者との信頼関係を維持することも難しくなります。

8.利用料の滞納を防ぐには?

利用料の滞納を防ぐ、または利用料の滞納を最小限に留める手段の1つとして、利用契約時に、別途連帯保証契約を締結する方法があります。

以下では、その方法と条項例について解説します。

8−1.連帯保証契約の締結

連帯保証契約は、利用者との間の利用契約において発生する利用料を、第三者が、利用者と同様の地位で保証をする契約です。

事業所の皆さんの中には、利用者が利用料を滞納している場合には、当然にご家族に対して利用料を請求できると考えている方もいるのではないかと思います。

しかしながら、利用契約は、あくまで利用者との契約であるため、利用料を請求できるのは利用者だけです。

そこで、ご家族の誰かとの間で、利用料の支払いに関して連帯保証契約を締結することで、当該ご家族から、利用料を回収することが出来ます。

なお、令和2年4月の民法債権法の改正により、継続的に発生する債務を連帯保証する場合には、「極度額」、つまり保証をする最大額等を定めることが必要となりました。

これは、継続的に発生する債務、すなわち、賃貸借契約に基づく賃料や、継続的な利用契約に基づく利用料などの場合、1回あたりの金額はわかっても、最終的に負担する保証額がいくらになるのかの予想が付かず、連帯保証人が予想だにしない負担を負うことがあり得るからです。

▶参考:(個人根保証契約の保証人の責任等)

民法第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

・参照元:「民法第465条の2」の条文はこちら

また、利用料の滞納と家族への請求に関しては、以下の動画でも解説をしていますので、併せてご覧下さい。

▶︎参考:【利用料滞納】家族に請求することはできるの???

【弁護士 畑山 浩俊のワンポイントアドバイス】

利用契約の締結の際、利用者のご家族に「身元保証人」として署名をもらっている事業所も多いのではないかと思います。

もっとも、「身元保証人」という文言自体には法的な意味は無く、具体的な身元保証人としての義務が定められていない限り、当該身分保証人から利用料を回収することはできません。

まずは、皆さんの事業所の利用契約書をチェックしてみましょう。

8−2.実際の条項例

具体的な条項としては、以下のような定めが考えられます。

この極度額の金額については、例えば大きな金額を設定することもあり得ないことではありません。

しかしながら、極度額の金額が大きすぎる場合、連帯保証契約を締結するご家族が警戒をし、連帯保証人となることを拒否する可能性もあります。

また、利用料の滞納は、その性質上多額となることはそう多くないため、サービス内容によって、20万円から100万円程度の間で定めることをおすすめしています。

なお、令和2年4月の改正法で影響を受けるのは、令和2年4月1日以降に締結された連帯保証契約に関してですので、それ以前に締結した連帯保証契約については、仮にこの「極度額」の定めがなくても有効になります。

今後、新たに連帯保証契約を締結する場合には、必ずその文言をチェックするようにしましょう。

【弁護士 畑山 浩俊のワンポイントアドバイス】

なお、連帯保証契約を締結していなかったとしても、利用者家族との間で話合いができれば、別途利用料を支払うという合意は可能です。

利用者家族としても、利用者に介護サービスを受けさせることには意義を感じている場合が多く、仮に利用料の滞納により介護サービスの提供が中止されるのであれば、これについて補填をしたいと考える利用者家族も珍しくありません。

その場合には、利用者家族との間で滞納された利用料を支払う旨の合意と合わせ、それ以後の利用料の支払いについて、利用者家族が連帯保証する旨の合意をすることをお勧めします。

9.弁護士に相談するメリット!

利用料の滞納により、「7.利用料の滞納を放置するとどうなる?」で解説したような様々な問題が生じます。

そこで、利用料滞納への対応を弁護士に相談することで、具体的に以下のようなメリットがあります。

- 1.利用料の滞納を常態化させないための初動等のアドバイス

- 2.支払いを求める際の連絡文等の作成をサポートしてもらえる

- 3.最終的に法的手続きを取る段になった場合でも、スムーズに窓口対応へ移行してもらうことができる

利用料滞納で悩まれている事業所のみなさんは、ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。

10.弁護士法人かなめがサポートできること

弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

- (1)利用料滞納への対応サポート

- (2)滞納者との交渉窓口

- (3)法的手段を取る場合の手続代理

- (4)顧問弁護士サービス「かなめねっと」

10−1.利用料滞納への対応サポート

利用料の滞納が発生した時、何か対策を取らなければいけないと思っても、そのアプローチの仕方等がわからず、ずるずると滞納額が貯まってしまうことがあります。

弁護士法人かなめでは、利用料の滞納が発生した初期段階から相談を受けることで、利用者や利用者家族にどのようなアプローチをすべきか、また、アプローチをする際に利用するメール等の文案の作成や、誓約書等の作成など、後方からきめ細やかにサポートします。

10−2.滞納者との交渉窓口

利用料の取立ては、職員にとっては気が重いものです。まだ利用契約が続いている利用者の場合は、信頼関係を維持するために、職員が窓口となるべきシーンもありますが、滞納額が多額に及んで利用契約の解除まで検討している場合や、既に利用契約が終了している場合などには、必ずしも職員がこれらの交渉を行う必要はありません。

弁護士法人かなめでは、利用料の滞納に関して、滞納者との交渉窓口となることで、職員の負担を軽減し、職員が通常業務へ専念できる環境を整えることができます。

10−3.法的手段を取る場合の手続代理

利用料の滞納が多額に及んだり、資力があるのにこれを支払わない場合には、支払督促や少額訴訟等の法的手続を取ることが適切な場合もあります。また、利用料の滞納が、利用者の家族による使い込み等が原因の場合、成年後見制度の利用等を検討すべき場合もあります。

弁護士法人かなめでは、利用料の滞納に対して適切な法的手段を提案した上で、場合によってはその手続代理人となり、事業所に代わって法的手続を取ることができます。

10-4.弁護士費用

弁護士法人かなめへの法律相談料は以下の通りです。

- 1回目:1万円(消費税別)/1時間

- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。

※法律相談は、「1,弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2,ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

※法律相談の申込みは、お問合わせフォームからのみ受け付けしております。

※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員、ご利用者様等の個人の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

10−5.顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

具体的には、弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。

直接弁護士に相談できることで、事業所内社内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

以下の記事や動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

(1)顧問料

- 顧問料:月額8万円(消費税別)から

※職員従業員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

11.まとめ

この記事では、利用料が滞納される原因や、その影響について説明した上で、利用料滞納に対してどのように対応すべきかについて解説しました。

また、利用料の滞納への対応を弁護士に依頼することの意義やメリットについても解説しましたので、利用料滞納について早期解決を実現したいと考えている事業所の皆さんは、参考にしてみて下さい。

金額の多寡にかかわらず、利用料の滞納は事業所にとって大きな問題です。まずは、専門家へ相談をしてみましょう。

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。