他の職員に対するハラスメント行為や、利用者への不適切介護などの問題行動が見られ、注意指導を繰り返し行っているにも関わらず、問題行動に改善が見られず、対応に苦慮していることはありませんか。

事業所の拡大とともに、職員の業務態度や問題行動への注意指導が行き届かず、職場環境が健全に保たれなくなった場合、他の職員のメンタルヘルスの問題や離職に繋がり、思わぬトラブルが発生する可能性も否定できません。

再三の注意指導を行っても、問題行動が繰り返されている場合、有効な手段として懲戒処分があります。

一方で、懲戒処分ができることを就業規則に定めているにも関わらず、運用した経験がなく、どうすれば適法に懲戒処分を実施できるのかがわからず、不安を抱えている事業所も多いのではないでしょうか。

適切なタイミングで懲戒処分を行うことで、職員の問題行動を是正するだけではなく、企業秩序が健全に保たれます。事業所が働きやすい環境であれば、職員間の関係性も風通しがよくなり、ひいてはサービスの質も向上し事業所でサービスを受ける利用者やそのご家族にとっても安心できる環境を整備することができます。

ただし、懲戒処分は「制裁罰」であり、その場での注意指導だけではなく、人事査定や賞与など、職員のその後の生活に大きく影響する点で注意指導とは大きく異なります。そのため、就業規則に定めておくだけではなく、適切なプロセスを踏み、社会的相当性や事業所内の前例に照らし合わせながら、慎重に判断をする必要があります。

この記事では、懲戒処分の種類やその程度、根拠などを紹介したうえで、懲戒処分を行うべき事例や具体的な手続きについて解説します。最後までお読みいただくことで、職員の問題行動に対し、適切かつ効果的に懲戒処分を利用することができるようになります。

それでは、見ていきましょう。

この記事の目次

1.懲戒処分とは?意味や定義について

ここでは、懲戒処分の意味とその定義についてご説明します。

1−1.懲戒処分とは何か?

懲戒処分(「ちょうかいしょぶん」と読みます。)とは、職員が事業所のルールを破って、職場の秩序を乱した場合に事業所が職員へ科すペナルティ(制裁)のことです。英語では「disciplinary action」(disciplinary=規則に従わせるための規律 action=行動、決定、処置)と言います。懲戒処分を行うためには、懲戒事由やその種類について、就業規則に定めておく必要があります。

1−2.「分限処分」「解雇」との違いは?

懲戒処分が、企業における職員に対する「制裁」である一方で、「分限処分(「ぶんげんしょぶん」と読みます。)」は、公務を行う上で適格性に欠けると判断された公務員に課される処分です。

分限処分の種類は主に「休職、後任、免職」の3種類です。なかでも、「分限免職」は最も重い処分であり、いわゆる「解雇」に相当する処分ですが、「懲戒解雇」のような制裁的な意味はないため、「分限免職」となっても退職金は支給される点が、懲戒解雇とは大きく異なると言えます。

なお、「平成21年3月18日人企―536」には、「処分事由となる問題行動の中には、懲戒処分の対象となる事実も含まれている場合もあることから、当該事実を把握した任命権者は、分限処分と懲戒処分の目的や性格に照らし、総合的な判断に基づいてそれぞれ処分を行うなど厳正に対応する必要がある」と規定されており、処分事由の重大性や社会的信頼の毀損の程度によっては、公務員に対しても懲戒処分を検討することはあるということを示しています。

公務員の懲戒処分については、「13.【参考】公務員の懲戒処分について」で解説していますので、併せてご覧ください。

1−3.懲戒処分の目的は?

懲戒処分の最大の目的は、事業所の企業秩序を守ることにあります。

事業所は、すべての職員に対し、安全配慮義務を負っており、職場環境を健全に保ち、事業所の秩序を守る安全配慮義務があります。そのため、再三の注意指導をしているにも関わらず問題行動を繰り返す職員や、事業所の社会的信頼を損ねる非違行為を行った職員に対し、懲戒処分を行うことで、企業の社会的ダメージを抑え、他の職員への悪影響を最小限に留めることができます。

1−4.懲戒処分をするメリットとデメリット

懲戒処分は注意指導に比べ、就業規則に則った制裁措置ですので、問題職員が自分の行動を改めて見直し、改善するための強い働きかけになります。そのため、懲戒処分を行うことで、問題職員の非違行為を抑制するだけではなく、職場環境が健全に保たれることから、他の職員のメンタルヘルスの問題や離職を未然に防止することが可能です。

一方で、懲戒処分はどの処分を行ったとしても、処分を受けた職員にとって強いインパクトを与えるため、就業規則に沿って、適切なプロセスを経て行わなかった場合、処分を受けた職員から「不当である」と訴えられ、懲戒処分が無効になる可能性もあります。

2.懲戒処分の根拠

以下では、懲戒処分の根拠について説明します。

2−1.法令上の根拠

懲戒処分そのものについては、法令上の根拠はありませんが、裁判所は企業秩序定立権の一環として、当然に使用者が有する権利であるとしています。ただし、使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておく必要があります。

なお、就業規則は、その内容について、適用を受ける事業所の労働者に周知されることで、拘束力が生じます。

以下は、就業規則が周知されているかが問題となった事案です。

▶参考:最高裁 平成15年10月10日判決

●事案の概要

化学プラント設計等を目的とする株式会社Y社の設計部門のあるセンターに勤務していたXが得意先担当者らの要望に十分に応じず、トラブルを発生させたり、上司に暴言を吐くなどとして職場の秩序を乱したことなどを理由に、約2ヵ月前に施行された新就業規則の懲戒規定に基づき懲戒解雇された。同規則については、本件解雇の直前に、労働者代表の同意を得て労基署への届出がなされていた。また、それ以前にY社の労働者に同規則が周知されたという証拠はない。

そこで、Xは(1)Y社に対し本件懲戒解雇は無効であるとして雇用契約上の地位確認および未払いの賃金等の支払のほか本件懲戒解雇は違法であるとして不法行為に基づく損害賠償請求を(2)Y社の代表取締役Aらに対し、不当解雇の決定に携ったとして、民法709条ないし商法266条の3に基づき損害賠償等を請求した。

●裁判所の判断

本件については、新就業規則による懲戒解雇は認められず、旧就業規則に基づく懲戒解雇が可能か否かという点が争点であった。

一審・二審ともに「就業規則について労働者の同意を得た日以前の原告Xの非違行為については、新規則と同内容の旧就業規則上の懲戒解雇事由該当性を検討する」としたうえで、「旧就業規則は労働者の同意を得て制定・届出された事実が認められる以上、これがセンターに備え付けられていなかったとしても、センター勤務の労働者に効力を有しないとはいえない」とし、旧就業規則の懲戒解雇事由が存在する原告Xの本件懲戒解雇を有効として、原告Xの控訴が棄却された。

一方で、最高裁は「旧就業規則が労働者の同意を得て、制定・届け出されていたことで周知されていなかった(センターに備え付けられていなかった)としても、十分にセンター勤務の労働者に効力を有する」と判断した第一審及び控訴審の判断を「審理不十分」とし、下級審に差し戻しを行った。

つまり、懲戒処分を行うに当たって、就業規則が周知されていたといえるためには「労働者の同意を得て、制定・届け出が行われた就業規則であっても、センターや事業所に備え付けられているなど、職員が閲覧できる状況にしておくこと」が必要であると判断した。

また、労働契約法15条は、使用者が懲戒処分をする権限があることを前提として、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当でなければ無効になる旨定めています。

▶参照:労働契約法第15条

(懲戒)

第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

2−2.就業規則上の根拠

裁判所は、懲戒処分については、あらかじめ就業規則に懲戒の種別及び事由を定めておくことが必要であると考えています。

これは、懲戒処分が、使用者が従業員に対して課す「制裁罰」であるという観点から、あらかじめその懲戒事由と制裁罰の内容を就業規則に規定し、従業員の予測可能性を確保する必要があるという点にあります。

例えば、以下のような規定を置くことが考えられます。

▶参考:懲戒事由の就業規則の規定例

- (1)正当な理由なく、欠勤したとき

- (2)正当な理由なく、遅刻、早退もしくは就業時間中無断外出したとき、又は職場を離脱して業務に支障をきたしたとき

- (3)勤務に関する手続き、届出を偽り、又は怠ったとき

- (4)業務上の書類、伝票等を改変したとき

- (5)報告を疎かにした又は虚偽の申告、届出をし、事業所の正常な運営に支障をきたしたとき

- (6)業務に対する誠意を欠き、職務怠慢と認められるとき

- (7)素行不良で事業所の秩序又は風紀を乱したとき

- (8)就業時間中に許可なく私用を行ったとき

- (9)業務上の指示、命令に従わないとき

- (10)事業所の運営方針に違背する行為のあったとき

- (11)酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、検挙されたとき

- (12)利用者への応対態度が悪いとき

- (13)不法又は不正の行為をして職員としての体面を汚したとき

- (14)事業所内において業務上不必要な火気、凶器その他これに準ずべき危険な物を所持していたとき

- (15)タイムカードの打刻、出勤簿の表示を他人に依頼し、又は依頼に応じたとき

- (16)事業所の車両を私用に供し、又は他人に使用させたとき

- (17)協調性に欠け不当に人を中傷する等、他の職員等とそりの合わないとき

- (18)事業所の発行した証明書類を他人に貸与し、又は流用したとき

- (19)許可なく事業所の文章、帳簿、その他の書類を部外者に閲覧させ、又はこれに類する行為のあったとき

- (20)規則、通達、通知等に違反し、前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき

- (21)過失により業務上の事故又は災害を発生させ、事業所及び利用者に損害を与えたとき

- (22)事業所内で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する行為をしたとき

- (23)事業所に属するコンピューター、電話(携帯電話を含む)、FAX、インターネット、電子メールその他の備品を無断で私的に使用したとき

- (24)過失により事業所の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき、又はハードディスク等に保存された情報を消去又は使用不能の状態にしたとき

- (25)服務規定に違反した場合であって、その事案が軽微なとき

- (26)安全衛生規定に違反した場合であって、その事案が軽微なとき

- (27)事業所が定める各規定に違反した場合であって、その事案が軽微なとき

- (28)法令違反等の不正行為の真偽を確認せず又は公益通報者保護法第3条第3号に規定する要件に該当することなく外部通報を行った結果、法人・事業所の信用を害し、損害を与えたとき

- (29)他の職員をして前記各事項に違反するよう教唆し、もしくは煽動したとき

- (30)前号までの事項において懲戒した後も、改悛の状が認められなかったり、繰り返したりして、改善の見込みがないと事業所が認めたとき

- (31)その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき

3.懲戒処分の種類と内容、重さ(レベル)について

上記の表は、左から順に懲戒処分の軽重を示したものです。

戒告・譴責は、注意指導してきた問題行動が是正されない場合に懲戒処分という形式で改めて注意し、場合によっては始末書を提出させる処分です。通常は、懲戒処分の性質上、書面で実施します。

減給処分は文字通り、給与を一部減額する処分です。出勤停止は労働者の労務提供の権利を剥奪し、労務提供されない期間の給与を支払わない処分です。

さらに一歩踏み込んだ処分として、降格処分があります。これは、職員にこれまで与えられていた役職や資格、職務上の権利を剥奪する処分であり、役職・資格の剥奪に伴い給与も減額される可能性がある処分です。

諭旨解雇、懲戒解雇は、処分の程度は異なりますが、いずれも労働者の「労働者としての立場(会社で働く権利)」を奪う処分になるため、職員に与える影響は最も大きい処分と言えます。

いずれの処分も軽重に差はあるものの、制裁罰(ペナルティ)ですので、処分決定までに相応のプロセスを踏む必要があります。

以下では、各処分の内容をさらに詳細に説明していますので、ご確認ください。

3−1.戒告・譴責・訓告・訓戒

戒告は、懲戒処分のなかで最も軽い処分であり、過失や失態、非行などのある職員の将来を戒める処分です。労働者の地位や給与に影響のある処分ではないため、その態様自体は注意指導と大きく異なるものではありませんが、懲戒処分であることから、賞与やその後の懲戒処分等に影響を与え得るものです。

また、戒告と同種の処分を行う際に、「譴責」という言葉を使用する場合もありますが、譴責の場合、職員に始末書の提出を求めることがほとんどです。また、就業規則によっては「訓告」や「訓戒」という言葉で規定されている場合もあります。

▶参考:戒告については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

3−2.減給

減給処分は、賃金の一部を減額する処分のことを言います。

これは、有効に成立した賃金(労働の対価として支払われるべき賃金)を減額する点に特徴があります。減給については、労働基準法91条による制限があり、具体的には、減給処分の限度は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払いにおける賃金の総額の10分の1を超えてはならないことになっています。

減給処分という語感から、「基本給を2万円減額する」といったように、給料を将来にわたって一部減額し続ける処分であると勘違いしている事業所の方も多くいらっしゃるので、注意が必要です。

▶参考:減給については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

3−3.出勤停止

出勤停止処分は、職員との労働契約を継続したまま、労務提供義務の履行を一時的に停止させる懲戒処分です。

出勤停止期間中は、労務提供がないため、事業所はその期間の給与を職員に支払う必要はありません(ノーワークノーペイの原則)。給与の減額は出勤停止期間に相当する部分だけにとどまりますが、減給処分のように、給与の減額幅に法令上の制限はありません。ただし、出勤停止期間が長期間にわたる場合、公序良俗の観点から、違法となる可能性もあるため、期間の決定には慎重な判断が必要です。また、就業規則上に日数の制限があることが多いので注意しましょう。

▶参考:出勤停止については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

3−4.降格

降格は、職員の役職または職務上の資格等級を下位に引き下げ、与えられていた権限を制限する懲戒処分です。

この処分に伴って、役職手当や資格給などが不支給になることもあります。この意味で、降格処分は、減給や出勤停止同様、賃金の減少を伴う処分ですが、減給処分が法令上、上限額が定められていることや、出勤停止処分が労務提供を禁止する期間に相当する給与の減額にとどまるのに対し、降格は、処分に伴う給与の減額が、次に昇格するまで継続することから、処分を受けた職員にとっては、経済的に影響の大きい処分です。

▶参考:降格については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

3−5.諭旨解雇(諭旨退職)

諭旨解雇は、懲戒解雇相当の事由がある場合でも、本人に反省が認められる時に、解雇事由に関して本人に説諭し、退職届を提出するよう勧告する懲戒処分です。

退職届の提出がない場合には、懲戒解雇を実施することが予定されており、懲戒解雇に次いで重い懲戒処分です。他の懲戒処分を実施したにもかかわらず、問題行動に改善の見込みがない場合や職場環境に大きな影響を与える非違行為に対して行います。

▶参考:諭旨解雇については以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

3−6.懲戒解雇

懲戒解雇は、企業の信頼を失墜させるような重大な非違行為や職場環境を著しく毀損する問題行動のある職員を一方的に解雇する処分であり、懲戒処分の中では最も重い処分です。

懲戒処分は、使用者側が従業員の企業秩序違反行為に対して課す制裁罰であり、その中で最も重い処分である懲戒解雇を行うことは、処分を受ける職員本人だけではなく、他の職員に対する戒めとしても大きな意味を持ちます。

▶参考:懲戒解雇については以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

4.懲戒処分をすべき場合とは?事例付きで解説

では、懲戒処分をするのはどのような場合でしょうか。

懲戒事由については、「2−2.就業規則上の根拠」で解説した通りですが、以下ではより具体的にどのような場面でどの懲戒処分を選択するかについて解説します。

4−1.無断欠勤が続いている

事業所と職員は労働契約を締結しており、職員は事業所の指揮命令に従い、誠実に労務提供を行う義務があります。そのため、勤務日に欠勤することは、職員側の約束違反(=債務不履行)となります。また、事業所は正常にサービスを提供できるよう、人員配置していますので、無断欠勤を繰り返す行為は、企業秩序を乱し、職場環境を健全に保つことができなくなる要因となります。

繰り返し注意指導を行う一方で、業務態度に改善が見られない場合は懲戒処分を検討することが可能です。

無断欠勤に対する懲戒処分の事例を参考に見てみましょう。

▶参考:連続26日間の無断欠勤を理由とする懲戒解雇が有効とされた事案(東京地裁 平成25年3月28日判決)

●事案の概要

原告Xは、郵便事業を営む被告会社Yで勤務する従業員である。被告会社Yは、原告Xが一か月以上(出勤日にして26日)欠勤を続けたこと、再三にわたる電話での出勤命令を受けていたにも関わらず無視し、欠勤期間中に就業規則で禁止されているアルバイトを無許可で行っていたこと等を理由に、懲戒解雇した。原告Xは、当該懲戒処分を社会通念上相当とはいえず無効、と主張した事案。

●裁判所の判断

裁判所は、原告の欠勤は所定の手続きに沿ったものではなく懲戒事由に相当するうえ、原告の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、懲戒処分は客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当であると認められるから、解雇権を濫用したものということはできず、懲戒解雇を有効と判断した。

▶参考:無断欠勤をする職員の対応方法については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらも参考にしてください。

4−2.業務命令違反

職員が正当な理由なく、事業所や上司の業務上の命令に従わない場合、事業所の秩序が乱れるだけでなく、周りの職員の業務負担も増大し、職場環境が悪くなるため、早急な対応が必要です。

粘り強く注意指導をしても、反抗的な態度を取り、業務命令違反を繰り返す場合は、懲戒処分を検討することが可能です。

▶参考:業務命令に従わない職員の対応方法については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらも参考にしてください。

4−3.副業

以前は、一般的に副業を禁じている企業が多かったものの、近年は、国が兼業や副業を推進する方針を示していることもあり、副業について「許可制」を導入している企業も多くなってきています。

一方で、副業先での就業時間、就業の頻度によっては、本業である自社への労務提供に支障を生じさせる場合も考えられます。また、副業の内容によっては、自社の企業秩序を乱したり、社会的信用を失墜させる可能性もあるため、副業に関するルールをしっかりと定め、副業・兼業を行う上で、制限があることなどを周知しておくことが重要です。

副業や兼業については、以下の厚生労働省「副業・兼業に関するガイドライン」内のモデル就業規則の規定例も参考にしてください。

▶参照:副業や兼業の「モデル就業規則の規定例」

(副業・兼業)

第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事すること ができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の 届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場 合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

① 労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏洩する場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④ 競業により、企業の利益を害する場合

ここでは、副業に対する懲戒処分の事例を参考に見てみましょう。

▶参考:本業に支障が出るほどの副業を行った職員を懲戒解雇した事案(名古屋地裁 平成3年7月22日判決)

●事案の概要

工場内の運送用トラックの運転手として勤務する職員が公休日に他社のタクシー運転手として勤務したことを理由に懲戒解雇をされた事案

●裁判所の判断

裁判所は、懲戒処分に先行する自宅謹慎期間中の賃金は使用者に支払い義務があるとした一方で、本業であるトラックの運転手としての業務に支障が出るほどの副業は許可されておらず、懲戒解雇とした処分については、就業規則に則り、適正な手続きであったと認められ、懲戒処分は有効と判断した。

4−4.横領

横領は、その額が少額であったとしても、会社の秩序を著しく侵害し、刑事罰にも該当する非違行為であるため、基本的には懲戒解雇を含む重い懲戒処分を検討することになります。

▶参照:横領に関する刑法上の規定

刑法252条(横領)

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

刑法253条(業務上横領)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

・参照元:「刑法」の条文はこちら

横領は、企業における重大な非違行為であるため、実際に行われたか否か、という事実について、当該職員と争うことも多く、その処分検討については、慎重な聞き取り調査と客観的な証拠に基づく事実確認が必要です。

ここでは、横領に対して懲戒処分を行った事案を確認してみましょう。

▶参考:業務上、現金を多く取り扱う職員が現金を着服したため、懲戒解雇した事案(東京地裁 平成13年10月26日判決)【懲戒解雇・有効】

●事案の概要

被告鉄道会社Yに勤務していた原告Xは、電車や駅構内における遺失物の処理等の業務を担当しており、管轄の警察署から受領した遺失還付金(6万4,335円)を被告会社Yに届けず、そのまま着服し、本件非違行為が発覚後の事業聴取において、自らが着服したことを認める状況報告書を提出したため、当該非違行為を懲戒事由とし、原告Xを懲戒解雇処分とした。原告Xは、着服の事実はなく、懲戒解雇処分は不相当であると訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、被告会社Yでは、業務上現金の取扱いが多く、現金の着服はその額の多寡にかかわらず解雇が原則であったこと、被告会社Yでの懲戒処分の前例から、本件処分は懲戒手段として相当な範囲を超えないというべきであり、就業規則の規定による懲戒解雇として有効であると判断した。

▶参考:バスの運転手による運賃の不正領得を懲戒免職とした事案(東京地裁 平成23年5月25日判決)【懲戒免職・有効】

●事案の概要

原告Xは、地方公営企業である交通局(被告会社Yとする)に勤務するバス運転手である。

被告会社Yは、原告Xが就業規則で禁じられている勤務中の私的金銭の所持及び原告Xが乗務中に乗客から手受けした運賃のうち1,100円を不正領得したこと等に基づき、懲戒免職処分した。

原告Xは、本件懲戒処分につき、懲戒事由となった非違行為については認めるものの、懲戒権の濫用があったため、処分の取り消し及び処分後の賃金の支払いについて求めた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、本件懲戒免職処分の処分理由とされた事実をいずれも認めることができ、このうち、運賃1,100円の不正領得という事実がバスの乗務員として極めて悪質な行為であり、職務上許されないものであることはいうまでもなく、その額の多寡にかかわらず、これが懲戒免職に値する行為であることは明らかであるとし、本件において、懲戒免職処分を選択したことは相当であり、裁量権の逸脱ないし濫用はないため、懲戒免職処分を有効と判断した。

▶参考:業務上横領をした従業員を懲戒解雇とした処分が、手続きが十分でなかったことを理由に無効とされた事案(大阪地裁 平成6年7月12日判決)【懲戒解雇・無効】

●事案の概要

冠婚葬祭の施行を主たる事業とする債務者Yに勤務する従業員x(債権者)が、葬儀の施主から預かるお布施の一部を着服したことを理由にされた懲戒解雇処分が無効である主張して、従業員たる地位を保全するために行った仮処分の事案。

●裁判所の判断

裁判所は、債権者Xが葬儀の施主から預かるお布施の一部を着服したという事実について、疑いが存在しないわけではないが、懲戒解雇の理由とするのに相当な程度の蓋然性を認めるには足りず、懲戒処分に至るまでの事実確認が不十分で、弁明の機会も与えられなかったことは、手続きが十分なものであったとはいえないことから、本件解雇処分は相当性を欠くものであり、無効であると判断した。

4−5.ハラスメント

セクハラ(セクシャル・ハラスメント)やパワハラ(パワー・ハラスメント)など、職場におけるハラスメント行為は当事者間だけの問題にとどまらず、職場環境や企業秩序を乱す悪質な行為です。

一方で、ハラスメントを行っている当事者本人は、自分の言動がハラスメントにあたると認識していないことも多いため、まずは職場内でハラスメントに関する教育指導を行うなど、ハラスメント防止対策を行うことが重要です。そのうえで、ハラスメント行為が発覚した場合、注意指導を行い、それでも態度が改善されない場合には、懲戒処分を検討することになります。

通常、懲戒処分をする際には、軽いものから順に実施していきますが、セクハラやパワハラには、刑法上の構成要件にあたるような重大な行為もあります。そういった非違行為が発覚した場合は、最初から重い処分を検討することもありますが、いずれの場合も、事実確認や聞き取り調査をしっかりと行い、後から、処分が不当であると訴えられないよう注意が必要です。

ここでは、セクハラを理由に懲戒解雇された事案をみてみましょう。

▶参考:従業員間のセクシャル・ハラスメントを理由に懲戒解雇した事案(大阪地裁 平成12年4月28日判決)【懲戒解雇・有効】

●事案の概要

観光バスの運転手が、取引先や自社の女性添乗員に対し、抱きついたり、臀部や脚、胸などを断続的に触る等の悪質なわいせつ行為を行ったことを理由に懲戒解雇されたことが不当であるとして訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、会社がセクハラに対する厳しい対応をしていたにも関わらず、悪質なわいせつ行為に及び、事情聴取の際にも、反抗的な態度や責任回避のための脅迫を行ったことなどを指摘し、懲戒解雇を有効と判断した。

4−6.素行不良

遅刻を何度も繰り返したり、業務時間中にスマホでゲームをするなど、素行不良が目立つ職員に対し、注意指導を繰り返しているにも関わらず改善が見られない場合は、何らかの懲戒処分を検討する必要があります。

素行不良は、日常的に散見される業務怠慢であることが多く、その一つ一つが直接大きな非違行為とは言えませんが、積み重なることで、大きな事故やクレームに繋がる可能性があります。

素行不良が目立つ職員に対しては、日頃から注意指導を行うのはもちろんのこと、その際の職員の対応やその後の業務態度に改善がみられているか、など注意指導の記録をできるだけ具体的に残しておくとともに、態度が改善されることがない場合は、その記録を基に、まずは戒告などの軽い懲戒処分を行うことから始めましょう。

また、会社が適切な注意指導や勤怠管理を行っていなかったにも関わらず、重い懲戒処分をした場合、処分が無効とされる可能性があるため、注意が必要です。

ここでは、会社が行った懲戒解雇処分が無効と判断された事案をみてみましょう。

▶参考:遅刻が常態化した取締役の従業員を懲戒解雇した事案(大阪地裁 平成14年5月9日判決)【懲戒解雇・無効】

●事案の概要

副工場長として入社し、その直後、工場長に、その2年後に取締役に就任した職員が、3年間もの長きにわたり、遅刻が常態化していたことや、周囲の職員に「会社がこのままでは若い者が辞めてしまう。」等の発言をしたこと等が会社の信用を毀損したとして、懲戒解雇とされたことが不当であるとして訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、会社側が従前から当該従業員の勤怠について、注意指導を行っていたとも言えず、当該発言についても会社の社会的信用を毀損した程度は重いとはいえないこと、本件懲戒処分以前に何らの懲戒処分もおこなっていなかったことから、懲戒権の濫用として無効であるとされた。

▶参考:従業員の素行不良を理由に懲戒解雇したが、無効と判断された事案(東京地裁 令和5年7月12日判決)【懲戒解雇・無効】

●事案の概要

カメラや服飾雑貨の販売を主たる業とする被告会社Yと労働契約を締結して勤務していた原告Xは、自身の素行不良(無断欠勤や勤怠管理アプリに故意に虚偽の出勤を設定したこと、商品ラベルを故意に剥がし送り状の順番を入れ替え、必要書類をシュレッダーしたこと)を原因とする懲戒解雇処分は不当であるとし、処分無効を争った事案。

●裁判所の判断

裁判所は、原告Xが懲戒事由に該当する行為を行ったことが認められるものの、1回限りの非違行為で懲戒解雇処分とすることは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当なものと認めることはできないとして、懲戒解雇処分及び普通解雇はいずれも無効であるとした。

また、裁判所は、被告会社Yに対し、懲戒解雇処分が不当であったにもかかわらず、被告会社Yは、原告Xによる労務の提供の受領を拒絶しているから、民法536条2項に基づき、原告Xへの賃金の支払いも命じた。

4−7.情報漏洩

職員が、業務上知り得た内容や情報を社外に漏洩した場合、その情報の内容の機密性や企業内の管理体制、情報漏洩が故意に行われたか過失であったか、また会社がその情報漏洩によって受けた損害等を個別に考慮し、懲戒処分を検討することとなります。

労働者は、労働契約上は会社に対して誠実義務の一環として、秘密保持義務を負っており(労働契約法3条4項)就業規則上の記載や個別の合意がなくとも、在職中の労働者は秘密保持義務を負うと裁判例でも認められています。ただし、多くの会社において、情報漏洩を防ぎ、企業の信頼を保つことは極めて重要であるため、多くの会社が就業規則で改めて「秘密保持契約」について定めています。

情報漏洩により、企業の信頼を著しく失墜するような行為や、企業利益に直接損害を与えるような行為は重い懲戒処分を検討する必要があります。ただし、どういった経緯で会社側の管理責任がどの程度だったのかなど、事実調査・確認は慎重に行う必要があります。

秘密情報保護に関しては、経済産業省の「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」に、情報漏洩対策として有効と考えられる対策や、漏洩時に推奨される包括的対策がまとめられています。情報漏洩によって、企業としての価値を損なわないためにも、参考にしてください。

ここでは、情報漏洩を理由に懲戒処分を行った事案についてみていきましょう。

▶参考:競合他社への情報漏洩を理由に懲戒解雇した事案(東京地裁 令和5年11月27日判決)【懲戒解雇・有効】

●事案の概要

被告会社Yを退職予定であった原告Xが、競合他社に情報を漏洩したことを理由にされた懲戒解雇の無効を主張して、被告会社Yに対し、本件懲戒解雇が無効であることの確認を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償及び退職金の支払を求めた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、原告Xが、競合他社に勤務する婚約者に送信し、原告Xの社用メールアドレスと私的メールアドレスとの間で送受信したデータファイルは、秘密管理性があるとはいえず、不正競争防止法上の営業秘密であるとは認められないから、原告の各行為は、法令違反又はこれに準ずる違反とはいえないものの、就業規則上の懲戒事由である機密保持違反、情報管理規程違反、公私混同に当たるとした上で、かかるアップロード及び送信の悪質性・重大性を踏まえれば、本件懲戒解雇は社会通念に照らして相当であると判断した。

4−8.交通違反

飲酒運転やスピード違反、交通事故など、業務時間中か業務時間外かに関わらず、職員が起こした交通違反については、刑罰を受ける行為であるため、なんらかの懲戒処分をできるよう、就業規則に定めておくことが肝要です。

特に、業務上、運転をする必要がある仕事に就いている職員に関しては、私生活上の交通違反であったとしても、免許停止等になることで、業務上大きな弊害が出ることが予見され、従前通りの仕事ができなくなる可能性があります。

また、飲酒運転に対する社会的非難が近年一層高まりつつある状況の中で、企業側としても、重い懲戒処分を検討する必要が出てくることは言うまでもありませんが、過去の懲戒処分との均衡を保つ必要もあることから、その判断は非常に難しいものになります。

飲酒運転を含む交通違反があった場合、どのような懲戒処分になりうるか、就業規則に具体的に定め、適切な処分を行えるよう、準備しておきましょう。

なお、業務時間外の交通違反については、懲戒事由として定めていたとしても、「4−8.業務外の犯罪」でも説明するように、企業秩序に影響を与えないと評価されるものについては、懲戒処分が適当でない場合もあります。判断に迷った場合は、弁護士に相談するようにしてください。

以下の事案は、飲酒運転を行った公務員に対し、懲戒免職処分を行ったうえ退職金の全額不支給を認めた事案であり、今後、飲酒運転に対しては、厳格な判断が増えていく可能性もあります。

▶参考:公立中の教師による飲酒運転を懲戒免職・退職金不支給とした事案(最高裁 令和5年6月27日判決)【懲戒免職・有効】

●事案の概要

公立中学校に教員として30年ほど勤続している原告Xが、同僚の歓迎会の際に、自家用車で会場にむかったうえ、飲酒運転による交通事故(物損事故)を起こしたことを理由に、県の教育委員会から懲戒免職処分を受けたうえ、退職金を全額不支給にされた。原告Xは本件懲戒処分以外に過去に懲戒処分歴はなく、懲戒処分及び退職金全額不支給が懲戒権の濫用として地位確認及び退職金不支給処分の取り消しを訴えた事案。

●裁判所の判断

最高裁は、飲酒運転の態様の危険性や、教諭が飲酒運転をしたことによる生徒への影響、学校への信頼や業務遂行に支障を生じさせたことなどを勘案し、退職金の全部を支給しないと県教育委員会が判断したことが社会通念上の裁量権の範囲を逸脱濫用したものとはいえず、退職金全部支給制限処分は違法とは言えないとして、懲戒解雇は有効であると判断した上、退職金の不支給についても違法はないと判断した。

4−9.業務外の犯罪

業務外の犯罪の場合、当然に懲戒処分の対象となるわけではありません。

ただし、企業には、企業の秩序を保つ企業定立権があり、職員の私生活上の問題行動であったとしても、会社の社会的評価を著しく失墜させるような場合は、懲戒処分を検討することが可能です。

しかし、職員の私生活に対し、会社側が一方的に制限を設けることはできませんので、就業規則に、懲戒事由として「業務内外に関わらず、犯罪行為を行ったとき」や「企業の信頼を著しく失墜させるような行為を行ったとき」などを定めることが必要です。

また、懲戒処分を検討する際には、当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類、態様、規模、会社の社会的地位や経済に与える影響度合、犯罪を犯した職員の社内での地位及び職種等諸般の事情から総合的に判断して、当該行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならないとしています。

ここでは、業務外の犯罪に対する懲戒処分の事案をみてみましょう。

▶参考:有印私文書偽造をし、有罪判決を受けた税務署職員を懲戒処分した事案(東京地裁 令和6年年6月24日判決)【懲戒処分・有効】

●事案の概要

税務署に勤める公務員である原告が、離婚協議中に元夫の所得証明書を取得するため、元夫名義の自分あて委任状を2度偽造(有印私文書偽造)した罪により、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けたことを理由に、税務署を懲戒解雇された処分は不当であり、退職金の全額不支給とする処分は懲戒権の濫用であるとして、地位確認請求及び退職金不支給の取り消しを求めて訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、本件各非違行為について、汲むべき事情があるとは言えない非違行為であり、私文書に対する社会的信用を害するものであり、生じた結果は軽視できないこと、原告は、執行猶予が付されているとはいえ、2度にわたる故意の犯罪行為により懲役1年の有罪判決を受けていることからすれば、本件各非違行為の内容及び程度は重くみるべきとした。さらに、原告の勤務先においては、警察等の捜査機関と接触したときは、速やかに上長に報告するルールとなっていたにもかかわらず、原告は、警察署や検察庁で事情聴取を受けるなどした事実を職場の上長に報告せず、起訴状を受け取った後、これらの事実を初めて報告しており、本件各非違行為後の原告の行為についても、原告に不利に評価すべき点がある上、本件各非違行為は、税務署の職員であった原告が税務に関係する文書を不正に入手するというものであり、公務に対する国民の信頼を損なうものといわざるを得ないとして、懲戒処分および退職金不支給のいずれも有効であると判断した。

5.懲戒処分を選択する際のポイント

ここでは、懲戒処分をする際に、どの程度の処分を選択するべきかについて、ご説明します。

なお、懲戒処分をする際は、以下の点を考慮したうえで、処分の内容を選択しなければなりません。

- 平等原則

- 過去の懲戒処分歴

それぞれ、以下で詳しく解説していきます。

5−1.平等原則

懲戒処分における平等原則とは、同等の非違行為については同等の処分がなされるべきであるということです。つまり、懲戒処分を行う際には、事業所における同等の非違行為に対する懲戒処分の前例に照らし合わせて、どのような懲戒処分を行うべきかを慎重に検討する必要があります。

一方で、社会情勢や法人の方針の転換などにより、同等の非違行為に対して、前例に比べ重い懲戒処分を行いたい場合には「特定の非違行為に対しては今後厳重な処分を行う」旨を職員に通達し、十分に周知したうえで、職員にも認識させておく必要があります。

また、「特定の非違行為」については明確にしておく必要があるため「ハラスメント行為」や「不適切介護」など、具体的な事例を交えて、職員が理解しやすいように周知しておきましょう。

5−2.過去の懲戒処分歴

過去に懲戒処分を受けていて、同じ非違行為を繰り返した場合、次の処分はさらに一歩踏み込んだ処分(さらに重い処分)になることが通常です。理由としては、非違行為への制裁罰として懲戒処分を行っているにもかかわらず、問題行動が改善されておらず、戒めとなっていないことが明白だからです。

また、非違行為に類似性がなかったとしても、規範意識が低いといえるため、懲戒処分を検討する際に過去の懲戒処分歴を考慮することになります。

一方で、過去に懲戒処分歴がなかった場合でも、企業の信頼を著しく失墜させるような非違行為があった場合には、最初から重い懲戒処分を検討することも可能です。

6.懲戒処分の具体的な方法

これまで説明してきた通り、懲戒処分を行う際は、正しいプロセスで進めなければ職員との間で重大なトラブルに発展してしまうリスクがあります。

そのため、ここでは、懲戒処分をするにあたって重要な事前準備や、懲戒処分の具体的な進め方の手順を解説します。また、懲戒処分をしたにも関わらず、問題行動を起こした職員の状況が改善されない場合の対応方法や、懲戒処分後に処分を受けた職員が不服とする場合、処分後に起こりうるリスクまで解説していますので、参考にしてください。

6−1.懲戒処分には事前準備が重要

懲戒処分をする場合、以下の点を確認したうえで、処分検討をすることが重要です。

- 就業規則上、懲戒処分に関する規程があり、それが職員に周知されているか

- 職員の行った行為が、各懲戒事由に足る非違行為か否か

- 非違行為に対し、その懲戒処分に社会的相当性があるか

- 懲戒処分までのプロセスが適切に履践されているか

大前提として、就業規則に根拠のない懲戒処分はできません。懲戒処分を検討する際には、就業規則に明確な定めがあるかを確認し、問題となっている行為が懲戒事由に該当するかを判断するための事実調査を行ったうえ、懲戒処分を行うに足る非違行為であったかどうかの判断をする必要があります。

そして、当該非違行為が懲戒処分に値するほどの非違行為である場合であっても、その判断を含め、懲戒処分を実施するプロセスを適切に履践していなければ、懲戒処分が無効とされてしまう可能性があります。

以下では、懲戒処分に向けての具体的な方法を説明します。

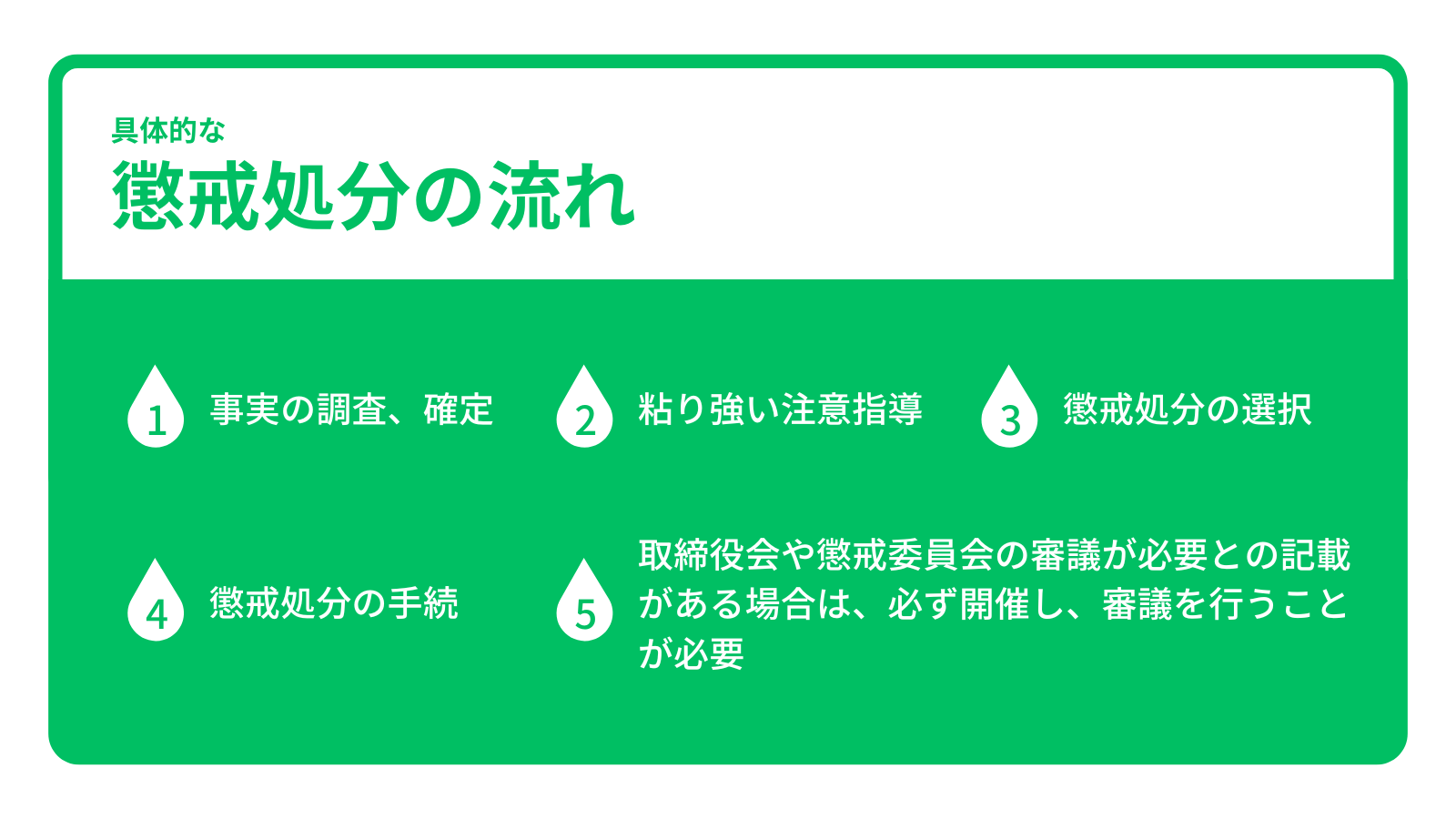

6−2.具体的な懲戒処分までの流れ

ここでは、懲戒処分を行うまでの具体的な流れについて説明します。

(1)事実の調査、確定

職員による非違行為が発覚した場合、その調査及び事実認定を行うのは事業所です。迅速に対応することで、適切なタイミングで懲戒処分を行うことが可能になります。

ここでは、その事実調査および非違行為の確定までの具体的な方法を説明します。

1.非違行為発覚のきっかけを作った職員からの聞き取り調査

非違行為は、職員や利用者からの通報によって発覚します。非違行為が発覚した場合、まず、事業所に非違行為の申告をしてくれた職員など非違行為発覚のきっかけを作った職員から聞き取りが可能な場合は、聞き取りを行います。

具体的な非違行為の態様や、その日時など、可能な限り確認をし、これらの通報内容を客観的に裏付ける証拠がないかを検討します。具体的には、非違行為の態様が残っているメールや録画画像、録音などです。なお、通報者が匿名の場合もあるため、その際には、限られた通報内容から、客観的な証拠の有無を検討する必要があります。

客観的証拠の有無を確認した上で、次に行うのは他の職員等への聞き取り調査です。

例えば、非違行為を見ている可能性が高い職員や、非違行為の対象(ハラスメント行為の場合、その被害者など)となっている職員などをピックアップし、聞き取り調査を実施します。

誰に対して、どのような順序で聞き取り調査を実施するかは、非違行為の重大性、客観的証拠の残り具合、聞き取り調査にかかるコスト、問題職員との関係性などを考慮して、計画的に行う必要があります。

例えば、多くの職員から話を聞けば、情報はもちろんたくさん集まりますが、聞き取り調査をするのは事業所の職員であり、使える時間も人手も有限です。また、聞き取りの順序を誤ると、問題職員に動きを察知され、他の職員へ圧力をかけたり、口裏を合わせるような事態が発生し、聞き取り調査が奏功しない結果となりかねません。

聞き取り調査を行う前には、まずはしっかり方針を立てるようにしましょう。聞き取りには、2名(ヒアリングを行う職員1名と記録者の1名)で対応し、ヒアリングが公正に行われたものであることを補完できるようにします。

また、一方的に問い詰めるような態度を避けることはもちろんのことですが、誘導するような質問は控え、あくまでも客観的な事実の確認を行いましょう。また、聞き取った内容を議事録に残すのは当然ですが、了解を得たうえで録音し、内容に不備がないようにすることも肝要です。加えて、聞き取った内容についても、それぞれ客観的証拠が残っていないかを確認することも重要です。

これらのヒアリングにおいて、対象の問題職員の言い分以外の非違行為の内容を確認します。

【弁護士 畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

ハラスメント調査の際の録音については、相手に了解を得なくとも実施することは可能です。

もっとも、聞き取り調査の際には、記録のためであることを伝えた上で、事前に了解を得た方が、誠実な印象を与えますし、今後の職員との信頼関係の面でも有意義なことが多いです。

録音の了解を得る方か良いかどうかは、聞き取り調査をする相手によって変わってきますので、実施の際には、聞き取り調査などに詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

▶参考:録音に関する注意点ついては、この記事の著者 弁護士 畑山 浩俊の解説動画もあわせてご参照ください。

2.非違行為を行ったとされる本人への聞き取り調査

他の職員からの聞き取り調査の終了後、非違行為の内容に対する言い分が事実であるかを確認するため、非違行為を行ったとされる職員本人への聞き取りを行います。

前提として、対象となっている職員本人には真実を述べ、事実確認に協力をする義務があります。調査を行うなかで、問題職員が非違行為に関する聴取に非協力的な態度をとる場合は、その旨も聞き取り報告書に記載をします。

また、規模のあまり大きくない事業所などでは、問題職員と聞き取りを行う職員が顔見知りである場合も多く、聞き取り調査を行うなかで、客観的な対応ができない場合があります。そういった場合、公正な判断を期すため、聞き取りの担当職員と懲戒処分を検討する職員を別にする、または、弁護士など第三者の専門家の協力をあおぐことも一つの方法です。

3.事実認定

問題職員本人への聞き取りが終了したら、事実認定を行います。事実認定を行う場合、注意すべき点は次の4点です。

- 対象の問題職員の聴取の内容と客観的事実(証拠)との整合性

- 対象の問題職員の聴取の内容が不自然ではないかという点

- 対象の問題職員の聴取の内容が変遷していないかという点

- 対象の問題職員の聴取を行う職員と問題職員の間に利害関係がないかという点

ここでは、就業規則における非違行為が事実であること、それに対する客観的な証拠がそろっていること、を確認します。ただし、客観的な証拠がそろっていることは残念ながらあまり多くありません。

その場合には、他の職員からの聴取を参考にすることになりますが、聴取の信用性を判断するにあたって、問題を起こした職員と周りの職員との関係性から、問題職員を不当に陥れるようなことが行われていないか、など、多面的な見方をすることも大切です。

(2)粘り強い注意指導

一般的に、懲戒処分を行う前段階として、口頭やメール、書面などで注意指導を行い、その指導状況や経緯を、可能な限り具体的かつ客観的な証拠となる形(録画、録音、書面など)で残しておくのが非常に重要です。

つまり、「再三の注意指導にも関わらず、業務懈怠や不適切介護が散見される」など、注意指導だけでは、当該問題行動に改善が見られないという根拠になる証拠が必要ということです。

一方で、懲戒事由にあたる非違行為の程度によっては、企業の信頼を失墜させ得るような重大なケースもあることから、注意指導を経ず、発覚した時点で、処分の検討に入ることもあります。

この場合、懲戒事由足りうる非違行為の事実確認や調査を十分に行い、当該問題職員に対して弁明の機会を設け、十分に審理を尽くしたうえで、適切なプロセスを踏むことが大切です。

適切なプロセスを踏まなかった場合、手続きに瑕疵があるとして、懲戒処分自体が無効と判断されるリスクがあるからです。懲戒処分決定にいたるまでの手続きに懸念がある場合は、弁護士などの専門家に意見を仰ぎ、慎重に判断することが重要です。

▶参考:問題職員への具体的な指導方法については、以下の記事で詳細に解説していますので、併せて参照してください。

(3)懲戒処分の選択

非違行為の発覚から事実調査、確認を行い、注意指導を行ったうえで、状況に改善が見られない場合、懲戒処分を検討します。その後、就業規則に定めた懲戒事由のどれに当たるかを確認し、その懲戒事由の程度に応じて、懲戒処分を決定します。

例えば、遅刻などの素行不良や、書類を提出しないなどの軽微な業務命令違反があり、注意指導をしているものの改善が見られない場合、戒告処分で始末書の提出を促し、それでも改善されない場合は減給処分など一歩踏み込んだ処分を検討します。

一方で、転勤や転属命令の拒否など比較的影響力の大きい業務命令違反などは、出勤停止や降格処分を選択するケースもあります。また、パワーハラスメントや横領など、社内の企業秩序を著しく侵害する行為や、社外に対して企業の信頼を大きく毀損するような就業規則違反があった場合、初めから降格や諭旨解雇(退職)・懲戒解雇を検討する必要があります。

なお、懲戒処分の決定をする際には、当該職員の懲戒歴やこれまでの懲戒処分の前例を確認し、同じ態様の非違行為に対しては同程度の懲戒処分をすることに注意しましょう。また、社会通念上相当ではない処分をした場合、職員から無効の訴えを提起される場合も考えられますので、懲戒処分の選択をする際は、あらかじめ就業規則に定められた内容に留意して慎重に判断しましょう。

判断に迷う場合は、弁護士など専門家に意見を仰ぐことをお勧めします。

(4)懲戒処分の手続

ここからは、具体的に懲戒処分を行う際の手続きや注意点を見ていきましょう。

1.面談の実施

懲戒処分を行う場合、書面等で一方的に通知するだけではなく、面談を実施します。

面談では、懲戒事由や懲戒処分の内容を明記した通知書を職員に渡し、丁寧に口頭で説明します。また、その際に再度、非違行為について注意指導を行うことを忘れないようにしましょう。

また、面談の際には、非違行為を行った職員に弁明の機会を必ず与えましょう。一方的に処分内容を通知した場合、懲戒処分における手続きが不当であったと、処分後に主張されるケースもありますので、注意が必要です。

なお、面談時には、正確に記録を残す観点から(「言った、言わない」のトラブルを防ぐため)、必ず録音は取っておきましょう。この際の録音は、秘密録音でも問題はありませんが、「正確に記録を残すために録音しますね。」と伝えてから録音を実施しても良いでしょう。

2.弁明の機会の付与

「弁明」とは「説明を加えて事理を明確にすること」「自分の事情や状況を明らかにして、相手の理解を求めること」という意味です。似た言葉に「弁解」がありますが、「弁解」は「自身のミスや過ちを正当化するために申し開きすること」という意味で、「弁明」とは少し意味が異なります。

「弁明」はあくまでも、当事者(問題職員)の側から、起こった事案について、その状況や問題行動に至った事情を説明し、理解を求めることですので、懲戒処分を検討する際の事実確認の場面や、懲戒処分を決定し当該職員に通知する際に「本件について、なにか説明が漏れていたり、不足していることはないか」を確認する意味で、機会を設ける必要があります。

懲戒処分は、企業における制裁罰であるため、その軽重によらず、処分を受ける職員にとっては、インパクトのある出来事です。仮に、弁明の機会を与えず、一方的に事実確認し、調査を終了した場合、後から処分手続きの不備を指摘され、訴訟等の紛争になる可能性もありますので、注意が必要です。

一方で、事業所で使用している就業規則の中には、弁明の機会を付与する懲戒処分を懲戒解雇や諭旨解雇に限定しているものがあります。これ自体、直ちに問題がある訳ではありませんが、前述のように懲戒処分はそれを受ける職員にとって影響力の大きい処分です。

そこで、就業規則上、懲戒処分を行う際には弁明の機会を付与することが規定されていなかったとしても、非違行為の内容や問題職員との関係性などによっては、念のため、適正手続を重視する観点から弁明の機会を付与することが望ましいです。

弁明の機会を与えることによって、問題職員が、懲戒事由となった非違行為について正当化するような弁解を行うことは考えられますが、その点に関してもきちんと聴取します。

ただし、その弁解を懲戒処分を決定する際に加味して検討するかについては、慎重な判断が必要です。

3.懲戒処分の通知

懲戒処分の通知書は、以下のポイントをしっかり押さえて作成しましょう。

- 懲戒処分の対象となる職員の行為を可能な限り具体的に記載する。

- 職員の行為が、就業規則上どの項目に該当するかについて、条項をしっかり指摘する。

- 具体的な懲戒処分の内容を明記する。

※減給であればどの程度か、出勤停止であればどのくらいの期間か、降格処分であれば降格後の等級など。

▶参照:以下では、懲戒処分の種類ごとに「懲戒処分通知書」のテンプレートを用意しましたので、参考にしてみてください。

・「懲戒処分通知書【戒告版】」書式テンプレートのダウンロードはこちら(docx)

・「懲戒処分通知書【減給版】」書式テンプレートのダウンロードはこちら(docx)

・「懲戒処分通知書【出勤停止処分版】」書式テンプレートのダウンロードはこちら(docx)

・「懲戒処分通知書【降格処分版】」書式テンプレートのダウンロードはこちら(docx)

(5)取締役会や懲戒委員会の審議が必要との記載がある場合

就業規則上、懲戒処分の手続きのうち、取締役会や懲戒委員会での審議が必要と定めている場合、必ず開催し、審議を行うことが必要です。就業規則に定めているにもかかわらず、いずれの会議も開催せず、審議を行わなかった場合、手続き上、重大な瑕疵があったとして、懲戒処分が無効と判断されることがほとんどです。

以下に、懲戒委員会の審議を経ていないことが、懲戒処分の無効の理由となった裁判例をご紹介します。

▶参考:誹謗中傷や備品の無断購入を理由にした懲戒解雇が無効と判断された事案(東京地裁平成8年7月26日判決)

●事案の概要

A病院と委任契約を締結し勤務していた原告(病院長)が、被告である経営者に対する誹謗中傷及び医療機器の無断購入を行ったとして委任契約を解消されたが、実際は、被告である経営者が病院経営の実権を全面的に掌握しており、原告と被告との契約は、事実上、雇用契約であるから、委任契約の解消は懲戒解雇であり、当該懲戒解雇は不当であると訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、被告A病院と原告の関係は、委任契約ではなく雇用契約であると認め、原告が被告に対し行った行為は、懲戒事由足る誹謗中傷とまでは言えず、医療器具の無断購入という事実もなかったうえ、懲戒解雇にあたり、就業規則の定める懲戒委員会の開催又はそれに代わる措置がなされておらず、手続き的にも重大な瑕疵があり、無効と判断した。

6−3.懲戒処分後も問題行動が続く場合は?

では、懲戒処分を行ったにも関わらず、状況が改善されない場合、どういった対応が可能でしょうか。

(1)他の懲戒処分

戒告や減給処分など、軽い懲戒処分を行ったにも関わらず、状況が改善されない場合、さらに一歩踏み込んだ懲戒処分を検討します。例えば、戒告処分後に、業務態度が改善されなかった場合に、出勤停止や降格処分を検討します。

ただし、「7−1.(1)二重処罰の禁止」にもありますが、同一の非違行為に対して、別の懲戒処分を重複してすることはできません。あくまでも、一度目の懲戒処分後に同様の非違行為が繰り返されている場合や、別の非違行為が発覚したような場合に服務規律違反を繰り返す素行不良として、懲戒処分を検討することになります。

(2)退職勧奨

退職勧奨は、解雇とは異なり、強制力のあるものではありませんが、問題となっている職員に自主的な退職を促し、職員の納得を得られた場合、職員の自主的な意思により退職手続きに進むことができる手段です。

問題行動が繰り返されており、懲戒処分を行ったにもかかわらず、態度が改善されない場合には、企業秩序が著しく乱されている状況と言わざるを得ず、事業所としても、他の職員に悪影響を及ぼすような状況は早急に排除すべきです。また、問題職員本人も、自分自身の状況を変えることができず、困っている可能性もあります。

職場環境の早急な改善や問題職員への厳しい戒めという意味では、諭旨解雇や懲戒解雇をすることも考えられますが、事業所にとっては問題職員との間に紛争が発生するリスクを負う可能性があり、問題職員にとっても労働者の地位を突然失うデメリットがあります。一方で、環境を変えるという意味で、退職勧奨し、問題職員が円満退職することは、問題職員・事業所・他の職員の三者にとって非常に有効な手段になり得ます。

退職勧奨を行う場合、事業所と職員の双方で協議し、職員の自主的な意思により、退職手続きを行うため、退職時のさまざまな条件の取り決めができるなど、うまく利用することができれば、非常に効果的です。

万が一、退職勧奨に職員が応じず、状況も改善されないような場合は、諭旨解雇や懲戒解雇といった処分を最終手段として検討することが必要です。

▶参考:退職勧奨に関する全般的な説明や進め方、退職勧奨を行う際の注意事項については、以下の参考記事や参考動画で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

・参考記事:退職勧奨とは?具体的な進め方、言い方などを弁護士が解説

・参考動画:問題行動を繰り返す職員に退職勧奨をする方法を解説

(3)解雇

粘り強い注意指導をし、軽度のものから順に懲戒処分を行っていき、退職勧奨をしたにもかかわらず、問題行動が改善されることも、自主的に退職することもなかった場合、事業所は解雇の検討を行わざるを得なくなります。

解雇には、普通解雇と懲戒解雇があります。いずれの場合も、職員は労働者としての立場を失う非常に厳しい対応となるため、裁判所は、いずれの解雇の場合についても、雇用主側に厳しい態度をとっています。

しかしながら、これまでに解説してきたプロセスを踏んできた場合、録音を含む記録証拠や書面など、必要な資料はそろってきているはずです。

実際に、粘り強い注意指導を続けた末に解雇をした事案で、解雇が有効とされた裁判例として、日本マイクロソフト事件(東京地裁 平成29年12月15日判決労判1182.54)などが参考になります。

この裁判例では、モンスター社員に対する注意指導や、注意指導に対するモンスター社員の態度がメールのやりとりで残っており、その上で書面での注意指導も行なうなど、解雇に向けたプロセスが確実に履践されています。

▶参考:なお普通解雇、懲戒解雇については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

6−4.懲戒処分に納得できない場合の職員の態度

懲戒処分を不服とする場合、処分を受けた職員のとる行動はどういったものでしょうか。

ここでは、懲戒処分後に起こりうるリスクをご説明いたします。

(1)労働基準監督署への駆け込み

懲戒処分を不当であると感じた場合、労働者が相談をする場所として労働基準監督署があります。労働基準監督署は各都道府県に設置されている厚生労働省管轄の出先機関です。窓口には、定期的に社会保険労務士や弁護士など専門家による個別相談窓口等も設置されており、職務上の不満や不当な懲戒処分などに関して相談することが可能です。

(2)あっせんの申立て

あっせんとは、紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家(弁護士、大学教授、社会保険労務士など)が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

制度は無料で利用することができ、代理人として弁護士を立てる必要もなく、原則一回の期日で手続きが終了するため、労働審判や裁判に比べて簡便に利用ができます。

また、手続きは非公開で行われるため、紛争当事者のプライバシーは保護される点がメリットと言えます。

(3)労働審判の申し立て

労働審判手続は、懲戒処分や給料の不払いなど、労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを迅速かつ適正に解決するための実効的な手続です。可能な限り、労働者と事業主に負担なく行えるように、審判期日は3回以内で行われ、非公開の手続きとなっています。また、事案の解決には、労働審判官(裁判官が担当)だけではなく、労働審判委員という専門家(裁判官以外が2名で担当。雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ者の中から任命される。)が期日に同席し、調停という話し合いを中心に、実情に即した解決を行えるように促してくれます。

▶参照:労働審判の詳細な内容は、最高裁判所の「労働審判手続」のページをご確認ください。

(4)訴訟の提起

労働審判に不服がある場合、2週間以内に不服申立がされると民事訴訟に移行します。

民事訴訟は一般的な裁判ですので、労働審判手続に比べると、判決が出るまでの期間が長くなり、訴訟の内容は原則公開(誰でも傍聴可能)になります。また、調停のような当事者を交えた話し合いは行われず、裁判所を介して書面や証拠のやりとりを行い、審理を尽くしたうえで裁判官に判断を委ねる手続きになります。

訴訟に移行するメリットは、双方の主張が明らかになり、どちらの主張が正しいかを明確にできる点ですが、一方で、「職員から提訴された=職場環境がよくない」というようなレッテルを貼られ、法人内部・外部からの信頼を失う可能性がある点は事業所にとっては非常に大きなデメリットと言えます。

なお、労働審判を経ずに訴訟を提起することも可能です。

7.懲戒処分が違法となる場合とは?

懲戒処分をした際、「どのような場合に違法と判断されてしまうのか」「もし違法と判断されたらどうなるのか」は、懲戒処分を行う事業者にとって気になるところです。

懲戒処分は「適正な手続きを欠いている場合」や「社会的相当性を欠いている場合」など、正しいプロセスが履践されていない場合、処分無効、と判断されます。そして、懲戒処分が違法と判断された場合、バックペイや損害賠償など、事業所側が職員に対し、多額の金銭の支払い義務を負う可能性があります。

以下では、懲戒処分が違法となる場合と、違法と判断された場合について、それぞれ詳しく解説しています。

7−1.懲戒処分が違法となる場合

懲戒処分が違法となる場合は、大きく分けて次の2つです。

- 適正な手続きを欠いている場合

- 社会的相当性を欠いている場合

適性な手続きというのは、就業規則等に定める懲戒手続きのことで、適正な手続きによらない懲戒処分は違法と判断されます。また、懲戒処分を適正に行う場合、同種の懲戒事由による処分は同程度の処分をするべきである(平等原則)という点や、就業規則の懲戒規定制定前の非違行為に対しては適用されない(不遡及の原則)という点にも注意が必要です。

また、企業には、企業秩序と職場環境を健全に保つ義務があるため懲戒権が認められていますが、その処分の形態は就業規則に定めた懲戒事由の種類や程度に応じたものであることが求められています。懲戒事由に対して、不当に重い処分を決定した場合、社会的相当性がないと判断され、違法となることもあります。

ここでは、さらに次の2点について、詳しくご説明します。

(1)二重処罰の禁止

二重処罰の禁止というのは、日本国憲法第39条に定められた刑事事件における「一時不再理」の考えに基づいています。

懲戒処分は企業における「刑事罰」と考えられていますので、「一時不再理=同じ事案に対して、2つ以上の罰を受けることはない」とされており「二重処罰」と判断された場合、懲戒処分自体が違法と判断されます。

但し、同種の非違行為が繰り返されており、懲戒処分をしたものの、改善されることなく、同じ事案が再度発生した場合、これは別の懲戒事由が発生したと解されますので、再度、懲戒処分を検討することが可能です。

▶参照:日本国憲法第39条

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

・参照元:「日本国憲法」の条文はこちら

以下では、懲戒処分が二重処罰であり無効とされた事例、及び、二重処罰ではなく別の懲戒事由に対する処分であり有効とされた事例を紹介します。

▶参考:同一の非違行為に対する二重処罰であり無効と判断された事案(大阪地裁 昭和50年7月17日判決)

●事案の概要

測量、調査および土木の設計監理をする被告会社に勤務する原告らが、配転拒否による懲戒処分(減給)及び、同非違行為に対する始末書提出を拒否したことを理由とした懲戒解雇を不当であると訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、配転拒否に対する減給処分は正当であるが、始末書不提出等を理由とする懲戒解雇は、同一の非違行為に対する二重処分として無効と判断した。

▶参考:二重処罰ではなく、別の懲戒事由に対する処分であり有効とされた事例(東京地裁 令和4年1月20日判決)

●事案の概要

被告であるY大学に勤務する准教授X(原告)が、自身が受け持つ研究室の大学院生Aにセクシャル・ハラスメントを行ったことを理由に、懲戒解雇となった。原告Xについては、当該セクハラ行為以前にも、同大学院生Aに対し、同様の行為(飲み会後に自宅に訪れたこと、や後日メールを何度も送信し、食事に誘った行為)を理由に教授職から准教授職に懲戒処分(降格)をされており、本件懲戒解雇については、一連のセクハラ行為であり、降格処分後に懲戒解雇を行うことは、二重処罰であり不当と訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、降格処分とした懲戒事由と懲戒解雇とした懲戒事由が、同種の行為ではあるものの、その行為自体は同一のものであるとはいえず、また、降格処分後に、原告が被告に対し、被害者を貶めるような文書を発出したこと、および、大学院生の自宅内で行われた行為は別の懲戒事由にあたるとして、懲戒解雇も有効と判断した。

(2)相当性に欠ける場合

社会的相当性というのは、懲戒処分が懲戒事由に対し社会通念上相当であるか否か、ということです(労働契約法15条)。

懲戒処分は、就業規則に定めていることが前提となりますが、その規定の範囲の中で、使用者にはどういった処分をするかという点について、一定の裁量が認められています。

ただし、その軽重については懲戒事由となった非違行為の重大性と懲戒処分の均衡が保たれていなければなりません。つまり、他の職員が行った同種の非違行為に対してした懲戒処分に比して、不平等な処分をすることはできないということです。

以下では、懲戒処分が社会的相当性を欠くとして無効となった事案を紹介します。

▶参考:懲戒処分が社会的相当性に欠けるため無効とされた事例(神戸地裁 令和元年11月27日判決)

●事案の概要

被告会社Yに勤務する原告Xが、勤務時間中に会社のパソコンで証券会社のサイトを私的閲覧したことに対し、被告会社Yが行った降格処分について、降格が無効であると訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、原告Xのパソコンの私的閲覧が業務時間中であったとはいえ、1日当たり15~17分程度と短時間であり、業務への支障が大きいとまではいえず、労働者の等級が係長クラスであったことからすると、職場秩序を乱すほどの大きい影響力があったと判断しがたく、また、本件閲覧行為によって会社のサーバーセキュリティ上の危険が生じたわけではなかったこと、及び、原告Xの勤務態度が不良であったことはうかがえず、私的閲覧に関しても個別の注意や指導等もないまま降格処分を行ったことは、本件処分に関しての検討が十分に行われたものとは言えないため、本件降格処分は社会通念上、相当性を欠くものとして無効と判断した。

7−2.懲戒処分が違法になるとどうなるか?

懲戒処分が違法となった場合、多くの場合でバックペイや損害賠償の支払い義務を負う可能性があります。

バックペイというのは、懲戒処分が違法と判断された場合、懲戒処分によって減額された給与や賞与をあとから労働者に支払う手続きのことです。また、労働者としての名誉を傷つけられたとして損害賠償請求をされる場合もあり、労働者側の主張が認められた場合は、相応の額を損害賠償金として支払う必要があります。

また、懲戒解雇が無効と判断された場合、労働者の雇用契約上の地位の存続を裁判所が認めたことになりますので、労働者を職場に復帰させなければならなくなります。

8.懲戒処分による職員への影響

ここでは、懲戒処分を行うことで職員が受ける影響について、説明します。

8−1.給与の減額

懲戒処分でも、給与の額に影響のある処分とない処分があります。

戒告は、文書などで注意指導を行い、始末書の提出を求めるだけにとどまる処分ですが、減給処分よりも重い処分については、給与の減額が一時的または継続的に行われます。

減給処分については、労働基準法第91条で減額の幅に規制が設けられていますが、出勤停止処分については、労務提供のなかった期間に相当する給与が支払われないことになっており、その上限も法令に定めがありません。しかしながら、いずれの処分も一時的な給与の減額であり、継続して給与が減額されるわけではありません。

一方で、降格処分は、職員の役職や等級を下げる懲戒処分であり、給与に役職給や資格手当を支払っている場合、役職の低下とともに、当該役職給や資格手当も給与から減額されることになります。また、職務等級制度を採用している場合、等級の低下とともに基本給が減額されることもあります。つまり、降格処分に伴う給与額の変更があった場合、次に昇格するまでは給与は低下したまま支給されることになります。

8−2.賞与(ボーナス)の減少

懲戒処分が行われた後の賞与は支払われるのが一般的ですが、懲戒処分の内容によっては、賞与額が低下する可能性があります。

賞与(ボーナス)は、就業規則にその内容が定められている場合や、事業所と職員との間の労働契約で合意した場合に支払い義務が発生します。

その形態は、以下の2種類に分けられます。

- ①賞与支給額の計算方法が明確に定められているもの

- ②査定により決定するもの

「①賞与支給額の計算方法が明確に定められているもの」について、次のように賞与の算定方法が就業規則に定められている場合、懲戒処分が行われたとしても、算定基準に応じて支払われます。

ただし、職務内容やその難易度によって職員の等級を決定する職務等級制度を導入している企業において、降格処分した場合、基本給が減額となるケースもありますので、その場合は、賞与額も減少することになります。

▶参照:規定例

賞与は、基本給の2か月分とする。

一方で「②査定により決定するもの」のように、賞与(ボーナス)について、以下のような規定をしている事業所も多いのではないかと思います。

▶参照:規定例

賞与は、会社の業績に応じ、従業員の能力、勤務成績、勤務態度等を人事考課により査定し、その結果を考慮して、その都度決定する。

この場合、賞与の算定においては、対象期間における職員の能力、勤務成績、勤務態度等を考慮して決定され、人事考課が賞与に影響を及ぼします。そのため、懲戒処分の対象となった問題行動を理由として、他の職員に比して賞与(ボーナス)を減らすことが可能です。

しかしながら、この人事考課については、懲戒規定同様に基準を明確に定め、公平かつ合理的な運用をしていることが非常に重要となります。単に「対象期間の勤務態度を総合的に考慮する」といった曖昧な規定をするだけでは、恣意的な運用をしていると取られかねません。

また、懲戒処分を受けた場合は一律に賞与を0円にするなどといった極端な運用も他の職員との公平性を著しく欠くことになり得ますので避けるべきです。

評価制度において、実際に賞与の金額に差を設ける場合には、問題行動の性質だけでなく、懲戒処分の程度や回数など、客観的な基準を設けておくと利用しやすくなります。

8−3.昇級への影響

懲戒処分後の昇級については、他の職員同様、定められた時期に行うことが可能ですが、人事考課や昇級制度を会社がどのように定めているかで異なります。一般的に、人事考課の際、査定期間内の業務成績を基に職員の等級を上げるか否かを判断しますが、懲戒処分の有無も人事考課の判定材料としている事業所もあります。

その場合、懲戒処分が行われたことが、人事考課にマイナスに作用しますので、通常であれば昇級すべきところ、懲戒処分歴があることで昇級しない、もしくは昇級の程度が通常より少ないという判断をすることも可能です。

但し、懲戒処分後の昇級や人事考課についても、就業規則などに判断基準を明記し、職員に周知して、通常昇給する場面で昇級しない場合には、職員への丁寧な説明が不可欠です。

8−4.退職金への影響

退職金は、一般的に、勤務年数、退職時の基本給、退職理由を主な考慮要素として、算定されます。

就業規則において、懲戒処分の中でも諭旨解雇や懲戒解雇となった場合や、これらの懲戒処分に相当するような非違行為があった場合に、退職金の減額、不支給、返還等を定めることはありますが、降格処分等、それよりも軽い懲戒処分を理由として、退職金の額を変動させる仕組みとすることは一般的ではありません。

ただし、退職金の算定の際に、基本給を基礎とする場合、過去に行った降格処分で基本給が減額されていた場合に、退職金の額が低くなる場合も考えられますので、就業規則や給与規程に退職金の算定方法を明確に規定し、過去の懲戒処分によって、退職時にトラブルにならないようにしておきましょう。

8−5.転職時の履歴書への記載

転職時に、懲戒処分の有無について、履歴書に記載する必要はありません。ただし、転職先の人事担当者が、面談の際などに前職を退職した理由や転職をする理由などについて、知りたいと考えるのは通常のことです。

そのため、履歴書には書いていなくても、面接の際に退職理由や懲戒処分の有無について口頭で確認することは一般的であり、その際に故意に秘匿したり、虚偽の事実を伝えたりした場合、転職後に懲戒処分等を含めた何らかの処分を受ける可能性があります。

なお、履歴書に記入欄のある「賞罰」に記載すべき「罰」とは刑法上の犯罪による懲役刑、禁錮刑、罰金刑といった有罪判決を受けて科された「罰」(刑事罰)のことを指しており、行政罰や就業先での懲戒処分は含みません。

9.懲戒処分は公表してもいい?

懲戒処分の公表については、不用意に行うと名誉棄損で訴えられるなどのリスクが生じるため、慎重な判断が必要です。

ここでは、対外的な公表の場合と対内的な公表の場合の2つに分けてご説明します。

9−1.対外的な公表

懲戒処分の対外的な公表は、原則として行うべきではありません。

懲戒処分を受けたという事実は、職員にとって、通常他者に知られたくないプライバシーであり、これを公表することが、プライバシーの侵害や名誉毀損に当たる可能性があるからです。

もっとも、例外的に、懲戒事由にあたる非違行為が、取引先や出先機関における横領であったり、社会的に大きな影響を与えるような事案であった場合、一企業として適切で厳格な対応を行ったことを公表をしないと、企業の対外的な信頼を守ることができない場合があります。

このような場合には、公表する内容については必要最低限の情報(懲戒処分があったという事実のみに限定し、個人名を出さないなど)を、限られた範囲に、期限を決めて公開するといった方法をとります。

また、公表を行う場合は、懲戒処分規程などに「懲戒処分の社外公表に関する規定」を設け、職員に周知していることを前提とし、懲戒処分を受けた職員に対しても、公表することを事前に伝えたうえで行うことが肝要です。

9−2.対内的な公表

対内的な公表についても、積極的にはお勧めはしません。

事業所内で公表を行うメリットは、問題職員への戒めと同種の非違行為の再発防止です。公表をする場合、懲戒事由となった非違行為と処分の程度を具体的に明記することで、他職員に対する抑止力には十分になり得ます。対外的な公表と同様に、懲戒処分をされたという事実は職員のプライバシーであり、具体的な対象職員の所属部署や氏名の公表を行うことは、当該職員とのトラブルの原因になる可能性が高いだけでなく、問題となっている非違行為がハラスメント行為で、被害者がいる場合には被害者が職場に居づらくなるなど二次被害に繋がる可能性が高いため、必要性がない場合は避けたほうがいいでしょう。

また、どうしても社内には、より詳細な情報を公表したいという場合には、懲戒処分規定に「懲戒処分の社内公表に関する規定」に「懲戒事由、懲戒の種類及び部署や氏名など詳細に公表する」旨の規定を設け、職員にも周知するだけでなく、対象職員にも事前に知らせておくことが重要です。

公表をするか否かには、非常に難しい判断が迫られることから、懲戒処分に精通した弁護士に相談した上で行うことをお勧めします。

▶参考:懲戒処分の公表については、以下の解説動画も参考にしてください。

9−3.懲戒処分の公表が違法になる場合とは?

懲戒処分の公表が違法か否かを判断するポイントは次の2点です。

- 公表した内容

- 公表した場所

いずれも、懲戒処分規程に具体的にどういった内容をどこに掲示するか、を定め、職員に周知しておくことが重要です。

内容については、規則上、名前の公表は避けることになっていたとしても、所属部署や年代などを公表すると規定し、それに従って公表した場合、個人を特定できる要素を含むため、規則上誤った手続きではなかったとしても、名誉棄損で訴えられる可能性があります。

また、公表する場所においても、注意が必要です。社外の人間が目にできる場所への掲示や、会社ホームページでの公表は、当該職員の名誉を傷つけたことになり、名誉棄損となる可能性があります。

懲戒処分の公表は、あくまでも同様の非違行為の再発を防止する、という観点から行うものですので、「懲戒事由となった非違行為」「行った処分」を公表するだけにとどめましょう。

10.懲戒処分に関する「Q&A」

懲戒処分に関する具体的な手続きについての質問をいただくことが多くあります。

ここでは、懲戒処分を行う場合に不安に思われる点について、個別にご説明します。

10−1.懲戒処分の前に退職をされてしまったら?

職員の非違行為が発覚し、懲戒処分するための調査を進めていたところ、問題職員から退職届を提出された場合や突然の退職届の提出で不審に思い社内調査をしたところ、懲戒事由が発覚した場合、より迅速に調査・検討を進め、退職の効力が生じる日よりも前に、懲戒処分を決定する必要があります。

しかしながら、当該問題職員にしてみれば、懲戒処分を受けることなく、通常の手続きにより退職をしたいと思っていることは明白ですので、聞き取り調査に非協力的であったり、調査が遅滞するよう画策する可能性も考えられます。その場合には、内密に調査を進め、本人以外からの聞き取り調査を十分に行い、客観的証拠を揃えて、最後に本人に聞き取り調査及び弁明の機会を付与し、懲戒処分をするというプロセスをとります。

退職届(退職願)は、労働者側からの一方的な意思表示で、使用者との間の雇用契約(民法623条以下)を終了させる方法ですが、退職までには2週間の予告期間が必要(民法627条1項)なため、その期間に懲戒処分をすることができれば、退職金の満額支給は免れます。

一方で、懲戒処分よりも前に退職の効力が生じてしまった場合、通常通りの手続きにより、退職することになりますので、退職金の支払いも通常通りする必要があります。

なお、退職金について、退職後に懲戒解雇相当の懲戒事由が発覚した場合、退職金の返還を求める旨の就業規則の規定を置くケースもあります。もっとも、一度支払った退職金を返還させるのは、事実上難しいことも多いため、懲戒処分相当の行為がみられる場合には、迅速に調査、判断をするようにしましょう。

以下では、退職後に行われた懲戒解雇を理由に退職金を支払わなかったことが不当であるとして、退職金の支払いを命じられた事案について紹介します。

▶参考:原告の退職金請求権が有効と判断した事案(東京地裁 平成11年4月19日判決)

●事案の概要

退職後に行われた懲戒解雇を理由に支払われなかった退職金について、原告Xが被告会社Yに支払いを求めた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、原告Xが退職したい旨を上司に伝えた行為自体は退職の意思表示とは認められないものの、原告Xが後日、会社の自分の机の引き出しに退職届を入れ、部下にその所在を伝えたうえで退出した行為は、退職届がすぐに発見され、会社に届くことを意図したものであり、同日中に退職願いの受領権限を有する上司が電話を通じて、その内容を知った時点で退職の意思表示は会社側に到達したものと認められるため、その翌日から起算して、14日後に退職の効果が発生することを認めた。

そのうえで、被告会社Yが原告Xに行った懲戒解雇はすでに退職の効果が発生して、原告Xの従業員足る身分を喪失した後になされたものであり、その正当性については判断するまでもなく、原告Xの退職請求権は当然に認められると判断した。

10−2.退職後に懲戒事由が発覚したら?

職員の退職後に、懲戒事由たりうる非違行為が発覚した場合、退職以前に遡及して、懲戒処分を行うことはできません。

しかしながら、職員が、在職中の功績の全てを抹消してしまうような重大な非違行為をしておきながら、これを秘匿して退職を申し入れ、自己都合退職として退職金請求権を行使することは、社会の正義感、公平感に反するから、権利の濫用にあたるとしています。つまり、懲戒事由足りうる非違行為を秘匿したまま、退職金を請求することは、請求権の濫用となり、会社は当然、支払う必要はない、ということです。

ただし、実際には、非違行為が発覚する前にすでに退職金を支払ってしまっていたり、就業規則の規定上どうしても退職金を支払わなければならないような場合もあります。

このような場合で、職員の非違行為によって会社の被った損害額がわかっているのであれば、退職金を支払う一方で損害賠償請求をすることも可能ですが、退職金と損害賠償金を相殺することは原則としてできませんので、注意が必要です。

退職金と損害賠償金を相殺する場合は、職員の同意が必要です。

なお、「10−1.懲戒処分の前に退職をされてしまったら?」でも説明した通り、退職金について、退職後に懲戒解雇相当の懲戒事由が発覚した場合、退職金の返還を求める旨の就業規則の規定を置くケースもあります。

10−3.遡及して懲戒処分はできるか?

懲戒処分は遡及して行うことはできません。

まず、第一に懲戒処分の対象となる行為が行われる前に、その行為が懲戒事由としてが就業規則に定められていて、かつ、職員に周知されているということが大前提となります。就業規則に定めていない非違行為を懲戒事由として、懲戒処分はできません。また、退職後の非違行為発覚の場合も、退職以前に遡って懲戒処分をすることはできません。

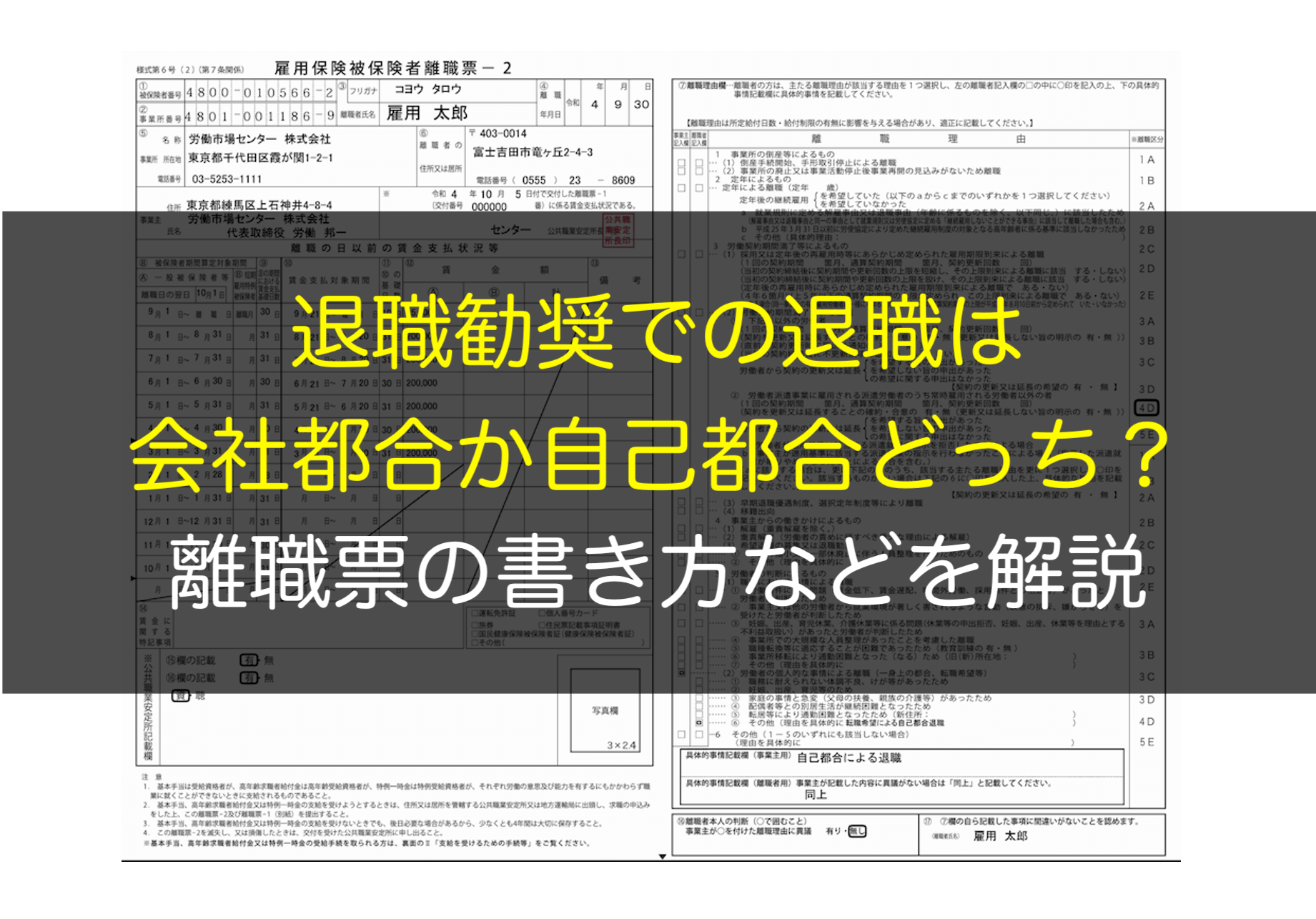

10−4.懲戒処分後の退職は自己都合?会社都合?

懲戒解雇や諭旨解雇以外の懲戒処分を行ったことで、処分を受けた職員が退職をするケースがあります。その場合の退職は、退職勧奨した上での退職でない限り、「自己都合」での退職となります。

一方で、「自己都合」による退職と「会社都合」による退職は、失業手当の受給までの待機期間や受給期間、国民保険の加入など退職後の取り扱いが異なることから、「会社都合」での退職を希望する職員が多いことも事実です。そのため、懲戒処分の後、退職を考える際に、処分を受けた職員が「懲戒処分は会社の下した決定だから、会社の都合によるもの」と主張し、会社都合の退職とするよう訴えてくることも少なくありません。

しかしながら、懲戒処分はあくまでも就業規則に則った経営管理上、必要な処罰です。決して、会社の都合で行っているものではなく、社内秩序の健全化や会社の社会的信頼を保つための処分ですので、懲戒処分後、職員がそれを不服として自ら退職した場合は「自己都合」ということになります。

但し、懲戒処分が、適切なプロセスを踏まず、社会通念上相当ではない処分だった場合、処分を受けた職員から「退職を促すような不当な懲戒処分が行われた」と訴えられるだけではなく、退職時の理由を「会社都合」にするよう求められることがあります。また、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は、「自己都合」退職となりますが、重責解雇と認められない懲戒解雇や諭旨解雇の場合は、「会社都合」退職となります。

懲戒処分の際には、就業規則に定めた懲戒事由の該当性、処分の程度の相当性など、慎重に検討し決定することが重要です。

10−5.懲戒処分と同時に損害賠償請求はできるか?

懲戒処分は会社の秩序を守るため職員による非違行為を戒める制裁罰であり、契約違反による損害賠償とは性質を異にするため、同一事案に対して、同時に行うことは可能です。

まず、懲戒処分については、就業規則に懲戒事由が定められているかを確認の上、適切なプロセスを踏んだうえで、社会通念上相当な懲戒処分を検討することが必要です。それに加えて、損害賠償請求をする際は、職員による労働契約上の債務不履行や、職員による不法行為によって事業所が損失を受けたことを明確にすることが必要です。

ただし、職員が業務上ミスをした(労働契約上の債務不履行があった)としても、その管理責任は事業所側にありますので、すべての損失を職員が負担するということではなく、事業所側の使用者責任を差し引いた額を請求することになります。

10−6.うつ病などメンタルヘルス不調者への懲戒処分はできるか?

うつ病やメンタルヘルスの不調を直接の理由とした懲戒処分を行うことはできません。ただし、メンタルヘルスの不調やうつ病などの精神疾患を理由に、欠勤や遅刻、休職を繰り返している場合や、業務上のミスが続くなど、就業規則に定めた懲戒事由に当たる場合は、懲戒処分を検討することは可能です。

ただし、近年、メンタルヘルスの不調を訴える人が増加傾向にあり、企業側の適切な対応も望まれています。例えば、休職中や復職前に、相応のカウンセリングや職場環境の改善や異動の提案など、当該職員が安心して働きやすい環境を整える働きかけをしたうえで、それでもなお復職が難しい場合、懲戒処分の検討の前に、退職勧奨をすることをお勧めします。

また、私傷病により業務を遂行できないと判断される場合には、懲戒処分としての解雇ではなく、普通解雇を検討することも考えられます。

退職勧奨は、企業側・労働者側の双方にとってメリットの大きい手続きであることは前述したとおりですが、メンタルヘルス不調者への手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、対応に不備がないように準備しましょう。

▶参考:なお、うつ病などの精神疾患で解雇を検討する場合は、下記の記事などを参考にしてください。

10−7.懲戒処分の減給を行って、さらに賞与査定で減額できるのか?

減給処分後の賞与を減額することは可能です。但し、賞与の支払いについて、給与規定にどのように定めているかが重要になります。

例えば、「賞与は会社の規定に応じ、従業員の能力、勤務成績、勤務態度等を人事考課により査定し、その結果を考慮して、その都度決定する」というような定めている場合は、懲戒処分歴は十分に人事考課に影響を及ぼす要素ですので、減給処分後に賞与を減額することは可能です。

▶参考:下記の記事に、減給後の賞与について、詳しく説明していますので、参考にしてください。

11.職員への制裁として懲戒処分を行う前に弁護士に相談したほうがよい理由

懲戒処分には、「戒告」から「懲戒解雇」まで様々な程度の処分があり、懲戒事由に相当する処分を決定し行うためには、懲戒事由の発覚時から計画的な準備をするなど、正しいプロセスを踏むことが重要になるということです。

懲戒事由が発覚した際に、すぐに相談ができる労働法に強い弁護士、介護業界に明るい弁護士がいることは、どの事業所にとっても心強いものです。

懲戒処分に至る前の注意指導段階から弁護士へ相談することで、問題職員の業務改善を適正に行うことはもちろんのこと、今後の懲戒処分への対応が必要になることも見据えて、必要な証拠を揃えていくことが可能です。

事業所として対応に苦慮する状況になることは可能な限り避け、取るべき手段がまだ数多く残されているうちに、弁護士に相談することを心がけましょう。

12.懲戒処分に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、普段の業務における法的なお困りごとから懲戒処分のような特別な対応を必要とする場面まで、以下のような充実したサポートを行っております。

- 1.懲戒処分に関する手続の指導

- 2.懲戒処分トラブルに発展した際のサポート(団体交渉、労働審判、訴訟 等)

- 3.顧問サービス「かなめねっと」

今回の記事で取り上げた「懲戒処分」についても、処分決定までの適切なプロセスから処分後のトラブルの対応までサポートいたします。

12−1.懲戒処分に関する手続の指導

懲戒処分は、繰り返し行ってきた注意指導では改善が見られない問題行動や、企業の信頼を毀損する重大な非違行為に対して行う「制裁罰」であり、処分を受ける職員にとっては、非常に大きな影響がある処分です。

一方で、減給処分の減給額の制限以外は、法令に定められていない手続きであるため、就業規則で定めた内容に沿って、適切なプロセスを確実に踏んでいくことが必要です。そのため、懲戒処分をするにあたっては、初期のタイミングから弁護士など専門家の意見を仰いでおくことが重要です。

弁護士法人かなめでは、介護事業所の労務管理に精通した弁護士が、証拠の残し方、注意指導をする際の準備などを、計画的にサポートした上、手続を行うタイミングも含め、指導ができますので、従業員への懲戒処分を確実に実施でき、実施後の紛争も最小限に抑えることが可能になります。

12−2.懲戒処分トラブルに発展した際のサポート(団体交渉、労働審判、訴訟 等)

懲戒処分後、職員が「不当な処分を受けた」「懲戒処分に至る手続きが適切ではなかった」などと会社側を訴える場合があります。

当該職員が組合員であった場合は組合を通した団体交渉であったり、労働基準監督署へ駆け込んだ場合は労働審判手続きが行われたり、また地位確認等請求を求めた訴訟の場合も考えられます。

いずれも、職員が事業所の行った懲戒処分を不服と訴える行動ですが、各手続きで事業所側がとるべき行動が異なるため、懲戒処分を適切に行っていたとしても適切な対応をとらなかった場合、「懲戒処分が無効」と判断される可能性があります。「懲戒処分が無効」と判断されると、バックペイ(支払われなかった給与を遡求して支払うこと)や損害賠償を請求されるなどのリスクを負うことになります。

弁護士法人かなめでは、懲戒処分後に法的手続きが取られた場合、代理人として対応することにより、事業所の皆さんの心理的、物理的な負担を軽減することができます。

12−3.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「12−1.懲戒処分に関する手続の指導」及び「12−2.懲戒処分トラブルに発展した際のサポート(団体交渉、労働審判、訴訟 等)」など介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。

直接弁護士に相談できることで、事業所内社内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

▶参考:介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」については以下をご参照ください。

また以下の記事、動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

▶︎参考:介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説

▶︎参考:【介護事業者の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画

【弁護士 畑山 浩俊からのコメント】

弁護士法人かなめでは、顧問先様を対象に、懲戒処分の手続をはじめとして退職勧奨など、普段の労務管理の参考になる労働判例を取り上げ、わかりやすく解説する「かなめゼミ」を不定期に開催しています。

研究会の中では、参加者の皆様から生の声を聞きながらディスカッションをすることで、事業所に戻ってすぐに使える知識を提供しています。

12−4.弁護士費用

(1)顧問料

- 顧問料:月額8万円(消費税別)から

※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、以下のお問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

また、顧問弁護士サービス以外に弁護士法人かなめの弁護士へのスポットの法律相談料は、以下の通りです。

(2)法律相談料

- 1時間3万3000円(税込み)

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方か らのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

13.【参考】公務員の懲戒処分について

公務員も分限処分(詳細は「1−2.「分限処分」「解雇」との違いは?」で説明)とは別に懲戒処分を行うこともできます。

公務員の場合、処分は「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類であり、下記の通り、法令に定めがあります。

▶参照:国家公務員の場合(国家公務員法82条)

職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

・参照元:「国家公務員法」の条文はこちら

▶参照:地方公務員の場合(地方公務員法第29条)

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

・参照元:「地方公務員法」の条文はこちら

14,まとめ

この記事では、懲戒処分の根拠や懲戒処分を行うべき事例や具体的な手続き、違法と判断された場合の対処法について解説しました。

懲戒処分は、企業における「制裁罰」であり、企業内の職場環境を健全に保つだけではなく、対外的にも企業の信頼を保つために非常に有効な手段です。一方で、企業で働く労働者にとっては、懲戒処分は「刑事罰」のような重みのある処分であり、その軽重に関わらず、非常にインパクトのある処分です。

懲戒処分を行う際には、その有効性だけではなく、懲戒処分を受ける労働者への影響や、どういった場合に懲戒処分が無効になってしまうのかなど、幅広い知識を身につけるのはもちろんのこと、自社の就業規則に、懲戒処分に関する規定がきちんと定められているか、職員に周知されているかなどを確認し、処分が不当であると訴えられないよう、処分決定の際には慎重な調査検討の上、適切なプロセスを履践することが重要です。

また、懲戒処分の規定はあるものの処分を行った経験が少なく、問題職員にお困りの事業所の皆様は、労働分野、介護分野に詳しい弁護士に相談の上、計画的かつ効果的に懲戒処分を利用していきましょう。

介護業界に特化した弁護士法人かなめでは、数々の問題職員に関する懲戒処分のご相談に対応してきた実績があります。迅速で的確なアドバイスをするだけでなく、懲戒処分後に法的手続きが取られた場合など、場合によっては代理人としての対応サポートも行っています。問題職員に対する懲戒処分への対応にお困りの介護事業者の皆さんは、ぜひこの記事をご覧いただき、弁護士法人かなめまでご相談ください。

・記事更新日:2026年1月23日

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。