「注意指導しているにもかかわらず、事業所への連絡をせずに無断欠勤を繰りかえす」

「長期間、無断で欠勤しており、電話やメール、SNSなどを利用して何度も連絡をしているにもかかわらず、連絡が取れない」

など、職員の無断欠勤への対応に苦慮していることはありませんか。

事業所への連絡を怠り、事前の許可を得ず、適正な手続きをとらないまま休むことを「無断欠勤」と言います。無断欠勤を頻繁に繰り返す行為や、長期間、無断欠勤する行為は、事業所の正常な運営を阻害し、他の職員に業務負担が増えるだけでなく、利用者への十分なケアやサービスが行き届かず、思わぬクレームや事故に繋がります。また、出勤するか否かが不明の職員を事業所の人員の1として、職員の配置をしている場合、慢性的に人手不足の状態となり、他の職員が疲弊したり、メンタルヘルスの不調を引き起こすことも考えられます。

しかし、当該職員が無断欠勤している理由が判然としないにもかかわらず、適切なプロセスを経ず、解雇などの懲戒処分にすることは、処分後に「不当な処分を受けた」と訴えられる可能性もあります。

このようなリスクを回避するためにも、無断欠勤の職員の解雇を検討する際は、必ず事前に弁護士に相談したうえで、正しい手順を踏みながら対応を進める必要があります。

この記事では、無断欠勤をする職員について、無断欠勤の原因のほか、無断欠勤をする職員への対応方法について解説します。この記事を最後までお読みいただくことで、無断欠勤する職員に対する適切な対応と処分に至るまでの正しいプロセスについて知ることができ、問題解決に向けて動き出すことができます。

無断欠勤する社員を減らし、職場環境の改善に役立てましょう。

この記事の目次

1.そもそも、無断欠勤とは?

無断欠勤とは、職員が正当な手続きを経ず、勤務日と定められた日に休む行為のことです。また、出社しているものの勤務を開始しない行為を指す場合もあります。

通常、仕事を休む場合には、事前に事業所や直属の上司などに申請し、許可を得る必要があります。職員の急な欠勤は事業所に勤務する他の職員に非常に大きな業務負担を発生させるものであるため、事業所の正常で円滑な運営を行うためには事前の連絡や調査が必須です。

ただし、急な私傷病や事故などの特別な事情がある場合、職員が事業所にすぐに連絡できないこともありますので、その点には注意が必要です。

2.無断欠勤の原因とは?

ここでは、無断欠勤の原因に、どのような事情があるかについて解説します。

2−1.精神疾患等の体調不良

職員に、メンタルヘルス不調などの精神疾患等により体調不良がある場合、正常な判断ができなかったり、自分の意思ではどうすることもできず、欠勤したり、その際に事前の連絡ができない場合も考えられます。

この場合、例えば、従前から、精神疾患と思われる症状がある場合、医師への受診を勧めたり、受診の上で診断書を提出させ、事業所として、休職命令を出して休職させる、などの対応を検討する必要があります。

また、職員の状態がわかっていれば、無断欠勤であったとしてもある程度予測を立てて対応することも可能であり、例えば、補充できる人員を確保するなど、対策をとることも可能です。

また、無断欠勤が続いたことにより、職員の精神疾患が判明するケースもあります。その場合、精神疾患を患う原因となった事象が何であるか、早急に確認が必要です。例えば、事業所内のパワハラやセクハラが原因である場合、無断欠勤の対応だけでなく、パワハラやセクハラの原因の究明や職場環境の整備も喫緊の課題となります。

2−2.事故

勤務態度がまじめで、これまで無断欠勤したことがなかった職員が欠勤し、連絡もない場合は事故に遭って、連絡をすることができない状況にある可能性が考えられます。

事故には、自宅内で起こる急病の場合もあれば、通勤中の不慮の事故の場合もありますが、いずれにせよ独居の場合、すぐに気が付く人がおらず連絡が遅れる可能性が高いです。

普段から、事業所の連絡先を記した緊急連絡先カードを、職員に携帯させるなど、事故や急病の場合に、事業所にも連絡が入るような対策をするといいでしょう。

2−3.逮捕

職員が何らかの事件を起こして、逮捕・勾留されている場合もあります。

逮捕された場合は、通常、警察から親族に連絡が入り、その後、親族や事件を担当する弁護士から事業所へ連絡が入るケースがほとんどです。逮捕された原因にもよりますが、就業規則に逮捕された場合の対応が規定されている場合、その点も加味して、今後の対応を検討します。

2−4.素行不良

そもそも、普段の勤務態度が悪かったり、私生活での問題行動が目立つ職員の場合、いわゆるサボり(勤務が面倒なため欠勤)という可能性もあります。

状況の確認をすることは当然ですが、万が一、労務提供に対する不誠実な態度が原因であることがわかった場合は、事業所側も毅然とした態度で対応を行う必要があります。

3.無断欠勤をする職員を解雇できる?

最初に結論として、無断欠勤が継続するような場合には、無断欠勤を理由として、職員を解雇することは可能です。

いかなる事情があるにせよ、無断欠勤をする職員がいる場合、正常な事業所運営に支障が出るだけでなく、他の職員の業務負担が増え、利用者への十分なサービスを行うことが困難になります。無断欠勤は、それ自体が事業所の職場環境に悪影響を及ぼすものなのです。

ただし、無断欠勤をする職員を解雇するまでのプロセスを適切に踏まなかった場合、当該職員から「処分が不当である」と訴えられる可能性もあります。また、無断欠勤について定めた法令がないこともあり、懲戒規定や就業規則などで、無断欠勤に関する事項を明記しておくなど、十分な知識を得たうえで、しっかり準備をし、解雇を検討することが重要です。

以下で詳しく解説します。

3−1.普通解雇と懲戒解雇どちらがよい?

無断欠勤が続く場合、普通解雇をするのか、懲戒解雇をするのかは、具体的な事情によりますが、いずれの解雇の有効要件を満たすのであれば、いずれの解雇も実施すべきです。

普通解雇及び懲戒解雇のいずれも実施すべきである理由は「リスク回避」の観点からです。懲戒解雇のみをした場合、考えられる最大のリスクは「処分が不当である」と裁判所に訴えられ、裁判所から「懲戒解雇無効」と判断されることです。

万が一、懲戒解雇が無効と判断された場合、解雇日までの給与の支払い(バックペイ)が発生するだけでなく、問題職員の労働者としての立場も認められるため、当該職員が職場に復帰する可能性も考えられます。

そして、懲戒解雇が無効とされた場合、懲戒解雇の意思表示をしただけでは、普通解雇の意思表示をしたとはみなされません。その際には、改めて普通解雇をする必要があり、解雇の効力はあくまで新たに普通解雇をした時となります。

問題職員の職場復帰を回避するため、無断欠勤が発覚した場合、就業規則に定めた懲戒解雇事由及び普通解雇事由を条文で確認の上、いずれの解雇も実施することが肝要です。

以下、それぞれの解雇の概要を説明します。

解雇は、事業所側による労働契約の一方的な解約のことです。普通解雇にしろ、懲戒解雇にしろ職員の「労働者としての立場」を奪うため、職員の生活に大きな影響力があります。

そのため、事業所は、労働契約法16条の「解雇権濫用法理」によって解雇権が制限されており、明確な根拠や証拠がなく、適切なプロセスを経ないまま、むやみに解雇をすると、処分を受けた職員により労働審判や訴訟などの紛争に発展する可能性があります。

解雇には、普通解雇と懲戒解雇があり、その手続きは異なります。

(1)普通解雇の手続き

普通解雇は「従業員が労働契約の本旨に従った労務を提供しないこと、つまり、債務不履行を理由として、使用者側が一方的な意思表示によって労働契約を解約すること」を言います。

普通解雇を適切に行うためには「客観的に合理的な理由があり、解雇することが社会通念上相当であると認められる」必要があり、解雇後に紛争などトラブルに発展しないためには、就業規則に具体的にどういった行為が普通解雇に該当するか規定しておくことが重要です。

普通解雇をする場合、30日前までに解雇予告通知をし、その後、当該職員から求めがあった場合には、解雇理由証明書を発行するなど事務手続きが必要です。また、退職金支給についても検討する必要があります。

普通解雇後に紛争にならないためには相応の準備が必要ですので、詳細な内容を説明した以下の記事を参考に確認しておきましょう。

(2)懲戒解雇の手続き

また、懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分です。

懲戒処分とは、企業秩序を乱すような行為や就業規則に違反する服務規律違反などがあった際に職員に課す制裁罰であり、普通解雇とは異なり「就業規則に定めている」ことが、処分を行うことのできる条件となります。

懲戒解雇をする場合、その他の懲戒処分同様、以下の通り注意するべき点が多くあります。

- 懲戒処分をするに足る事由があるか(就業規則に定めており、かつ周知されているか)

- 丁寧な注意指導を繰り返し行ってきたか

- 客観的な証拠はそろっているか

- 軽めの懲戒処分や退職勧奨など、懲戒解雇に至るまでのプロセスを適切に行ったか

少しでも不安な場合は、弁護士など専門家と相談しつつ進めることをお勧めします。また、下記の記事でも懲戒解雇について、詳しく説明していますので、参考にしてください。

(3)普通解雇と懲戒解雇はセットで実施すべき

なお、懲戒解雇をする際には、普通解雇も併せて行うようにしましょう。懲戒解雇と普通解雇は全く別個の手続きです。懲戒解雇の意思表示には、普通解雇の意思表示は含まれません。注意が必要です。

▶参考1:広島高裁 平成29年7月14日判決(A不動産事件)

●事案の概要

原告Xが被告会社Yのした懲戒解雇処分を不当と訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、解雇通知書には就業規則に定める懲戒解雇事由が明記されており、懲戒解雇の意思表示がされているものの、原告Xが行った行為は懲戒事由に当たらず懲戒解雇は無効と判断した。

一方で、解雇通知書に普通解雇事由の具体的な就業規則条項、その他労働契約の解約申入れはなく、懲戒解雇の通知書による普通解雇の意思表示は認められなかった。なお、原告Xの行為には普通解雇事由が存在し、客観的に相当であると認められるたことから、被告会社Yが新たに普通解雇を言い渡した日から一か月後に原告Xは普通解雇されたとし、解雇日までの給与の支払い(約16か月分)を会社側に命じた。

▶参考2:東京高裁 平成29年3月9日判決(野村証券事件)

●事案の概要

Y会社(控訴人)が行った懲戒解雇処分が無効と判断された原審を受けて、控訴人Yが元従業員X(被控訴人)に対し行った懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が内包されているため、被控訴人Xとの労働契約や普通解雇で終了していると訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、被控訴人Xが行った行為を懲戒事由として懲戒処分の中で最も重い懲戒解雇処分を行うことは重きに失することが明らかである上、手続的にも妥当性を欠くものであって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めることができず、懲戒権を濫用したものとして無効であるというべきである、とした。

また、懲戒解雇は、就業規則上企業秩序違反に対する制裁罰として規定されており、普通解雇とは制度上区別されているのであるから、当然に本件懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が予備的に包含されているということはできないし、また、本件懲戒解雇に係る辞令書にも、「懲戒規定に基づき懲戒解雇に処す」との記載がある一方、予備的にも普通解雇の意思表示をする旨の記載は認められないのであるから、本件懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が内包されているものとは認められない、と判断した。

懲戒解雇を実施する場合は、普通解雇もセットで実施すべき理由、懲戒解雇だけを実施していた場合のリスクについては、以下の動画で解説していますので、併せてご確認ください。

3−2.無断欠勤は何日で解雇できる?

無断欠勤を理由に懲戒解雇してもよい日数が具体的に定められた法令はありませんが、無断欠勤が14日以上続いた場合に懲戒解雇処分をし、裁判所が正当と認めた裁判例があります。(▶参考:東京地裁平成12年10月27日判決)

そのため、実務上は、14日以上の連続した無断欠勤の場合、懲戒解雇を検討することが可能と考えられています。

一方で、6日程度の無断欠勤を理由に懲戒解雇した場合「不当解雇」と判断している裁判例が多くあるため、解雇の検討をする場合、注意が必要です。

また、就業規則上に無断欠勤に関する内容を定めておくことも有益です。その場合、事前許可をとるなど、欠勤する際の明確なルールを定め、無断欠勤が何日以上続くことが懲戒解雇事由になるかなどを定めておきます。

【弁護士 畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

なお、無断欠勤している職員と連絡が取れない場合に、解雇ではなく「自然退職」とする旨の規定(「職員が届け出及び連絡なく欠勤を続け、その欠勤が30日を超え、かつ当該従業員の所在が不明のときは退職したものとする。」等)を置くことで、解雇することなく当該職員に辞めてもらう方法もあります。

3−3.無断欠勤を理由に解雇ができる場合とできない場合の事例

無断欠勤を理由として、懲戒解雇が認められた事例もあれば、懲戒解雇が認められなかった事例もあります。ここでは、具体的な事例をもとに、解説いたします。

(1)解雇ができる場合の事例

無断欠勤を理由に懲戒解雇ができるかどうかを検討する場合、法令に明確な基準の定めなどがないことから、裁判例を参考に、次の点を判断基準として考えるのがいいでしょう。

- ① 14日以上の無断欠勤

- ② 過去の無断欠勤の履歴

- ③ 無断欠勤以外にも問題行動がある場合

例えば、以下のように、14日以上の連続した無断欠勤を理由にした懲戒解雇が裁判所から有効と認められた裁判例があります。

▶参考:東京地裁 平成12年10月27日判決

●事案の概要

無断欠勤を理由に懲戒解雇された使用人兼取締役の原告が、当該懲戒解雇を不当として、会社を訴えた事案。

当時、被告会社では新株発行による増資の検討が具体化しており、この増資に関する被告の取締役会において、原告は強く反対する態度を示し、増資先の会社に「増資に関して反対している」と言った内容の内容証明郵便を送付し、取締役会翌日から14日間欠勤した。

その後、被告会社において行われた株主総会で、原告の取締役解任を決議し、同日付で即日解雇を口頭で言い渡したうえ、同日付の懲戒解雇通知を発行した。

●判決の内容

事前の届もせず、欠勤の理由や期間,居所を具体的に明確にしないまま2週間にわたって欠勤した使用人兼取締役の行為は、正当な理由のある欠勤であったとは認められず、就業規則に定める懲戒事由に当たるとして、懲戒解雇は権利濫用に当たらず有効とされた。

また、原告が懲戒解雇の理由が無断欠勤ではなく、増資に対して反対したことによるものであると主張していたことに対して、確かに、原告が無断欠勤する前に出席していた取締役会で、原告と被告が増資に関して意見対立をしていたという状況があるものの、原告を除く全役員の賛成をもって、増資の導入が決定していることや、原告の懲戒解雇がその場で決定されたわけではなかったことから、原告に対する懲戒解雇はあくまでも無断欠勤を理由とするものであったと判断された。

また、過去に同様の無断欠勤があり、注意指導や軽い懲戒処分をしているにもかかわらず、態度が改善されなかったため懲戒解雇した、などのケースもあります。

▶参考:東京地裁 平成23年11月24日判決

●事案の概要

被告会社の従業員であった外国人労働者である原告が、被告会社の就業規則上の手続きを経ない無断欠勤を継続していたことに対し、けん責処分や出勤停止処分を経たうえで、懲戒解雇処分としたことに対し、原告が、懲戒解雇の無効を主張して、地位確認及び賃金支払等を請求した事案。

●裁判所の判断

裁判所は、原告は被告の就業規則の所定の手続を経ない無断欠勤を継続していたのであるから、本件解雇は客観的に合理的理由があり、社会通念上相当であるとして、地位確認及び残余部分の賃金支払請求等を棄却する、と判断した。

無断欠勤以外の問題行動があり、懲戒解雇に至ったケースもあります。

▶参考:東京地裁 令和6年4月24日判決

●事案の概要

被告会社に中途入行した原告が、配属された支店で業務命令違反などの問題行動を繰り返したため、注意指導したが原告の態度は改善されなかったため、被告会社は原告に対し、退職勧奨のうえ、翌日から自宅待機を命じた。この自宅謹慎期間は自宅で勤務したこととして、給与の支払いは行っていた。一方で、原告は、この退職勧奨後に行われた自宅待機命令が違法な退職強要にあたるとして、被告会社に謝罪などを求めたものの解決には至らず、結果的に自宅待機期間は4年半に及んだ。その後、被告会社が原告に対し、就労に関する意思確認などをするも、原告が回答しなかったことなどから、業務上の命令を正当な理由なく拒否し、欠勤を続けたとして、けん責処分や出勤停止処分を行い、その後、懲戒解雇を行ったことに対し、原告が被告会社による懲戒解雇が不当であったと訴えた事案。

●判決の内容

被告会社がした懲戒解雇処分は、当該処分に至るまでに、就労継続の意思確認、出社命令、2度の軽い懲戒処分を行うなど適切な段階を踏んでおり、有効と判断された。

一方で、約4年半に及ぶ自宅待機命令は、原告に業務命令違反などの問題行動があったとはいえ、社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨であるとされ、損害賠償金330万円を支払うことを原告に命じた。

(2)解雇ができない場合の事例

ここでは、無断欠勤を理由とした懲戒解雇が「無効」と判断された場合について解説します。

無断欠勤を理由にした解雇の判断をする際は、慎重な判断が必要ですが、特に「欠勤の期間」、「その原因」、「解雇に至るまでのプロセス」の3点がきちんと揃っているか、が重要です。

無断欠勤の原因が、職員の精神的な不調の場合やその不調の原因が事業所側(職場環境)にある場合、また、その他にも事業所側に責任があるような状況では、解雇が無効と判断されるケースもありますので、十分な事前調査と対応が必要です。

▶参考1:「注意指導が適切に行われていなかった事例」東京地裁 昭和50年9月11日判決

●事案の概要

被告会社が1年間に無断欠勤27日、遅刻・早退99回した原告に対し、諭旨解雇処分をしたことは不当であると訴えた事案。

●裁判所の判断

原告の態度が普通以下の勤務態度であり、無断欠勤などの勤怠不良に対しても、被告会社が本件解雇に至るまで、被告の態度に対し、就業規則を適用し譴責、出勤停止、減給等の処分をして警告をした事実はなく、当該職員の勤務態度に関する監督が厳格なものではなかった点を考慮すると、被告会社が原告に弁明の機会を与えていないことが推測されること等を理由として諭旨解雇処分は無効と判断された。

▶参考2:「無断欠勤が業務上支障がなかった事例」仙台地裁 平成2年9月21日判決

●事案の概要

債権者である大学教授が16日間の無断欠勤をしたことについて、債務者である大学がした懲戒解雇は不当に重く懲戒権の濫用であると訴えた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、債権者である大学教授がした16日間の欠勤が、債務者の定める就業規則上の「正当な理由のない欠勤」であったものに該当すると事実を認めた一方で、その期間が春休みに当たる時期で学生への講義もない時期であり、学生の進級等に関する手続きなども特に支障なく進められたことから、本件無断欠勤が大学の業務に大きな支障を与えたものでないことからすると、本件無断欠勤をもって、懲戒解雇とするのは相当ではなく、懲戒権の濫用であると判断した。

▶参考3:「無断欠勤した職員に精神疾患があった事例」大阪地裁 平成21年5月25日判決

●事案の概要

気象庁気象衛星センター勤務の国家公務員である原告が46日間の無断欠勤をしたことに対し、被告センターがした懲戒免職処分の取消しを求めた事案。

●裁判所の判断

裁判所は、統合失調症の病歴がある原告の無断欠勤について、被告が本件無断欠勤が原告の自由意思に基づくものではなく、統合失調症罹患後の合理的説明のつかない言動と継続性があると推認できたこと、また国家公務員に対する懲戒免職処分が同公務員としての地位を剥奪する強力な処分であることを考えると、本件無断欠勤に対してした懲戒免職処分は社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱・濫用したものと言わざるを得ないとして、懲戒免職処分を取り消す判断をした。

4.無断欠勤をする職員を解雇する場合の方法とは?

解雇は、職員の「労働者としての地位」を奪うものであることから、非常に慎重に行う必要があります。

以下では、無断欠勤をする職員を解雇する場合の方法について解説します。

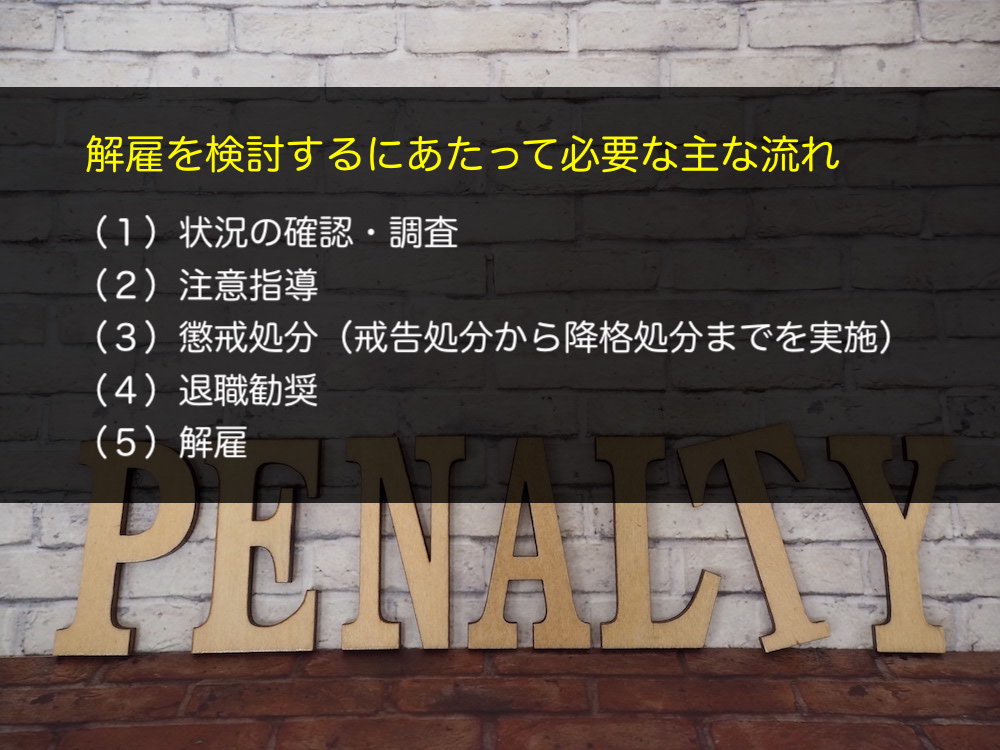

4−1.解雇を検討するまでの流れ

解雇を検討するにあたって必要な主な流れは以下の通りです。

- (1)状況の確認・調査

- (2)注意指導

- (3)懲戒処分(戒告処分から降格処分までを実施)

- (4)退職勧奨

- (5)解雇

各工程ごとにポイントを解説していきます。

(1)状況の確認・調査

職員の無断欠勤が発覚したら、まず状況の確認をしましょう。どういった理由で、無断欠勤に至ったかで、その後の対応が変わってきますので、確認作業は漏れなく行います。必要であれば、当該職員の上司や同僚からのヒアリングなどを実施し、無断欠勤に至った経緯や状況などを確認します。

(2)注意指導

そのうえで、無断欠勤の理由が職員側の怠慢や素行不良に責任がある場合、注意指導して勤務態度の改善を促します。

▶参考:注意指導に関しての正しい手順や注意点などは、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(3)懲戒処分

繰り返し注意指導を行っているにも関わらず、状況が改善されない場合、懲戒処分を検討します。懲戒処分の検討にあたっては、これまで行った注意指導のプロセスが適切なものであったことが大前提となります。

▶参考:懲戒処分の進め方や注意点など、全般的な解説はこちらをご参照ください。

1.懲戒処分の選び方

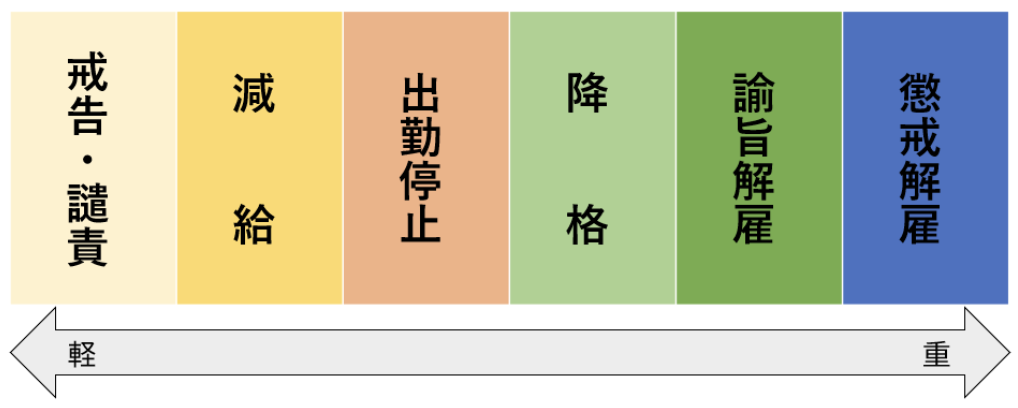

また、懲戒処分する際には、軽度の処分から検討しましょう。

懲戒処分には軽度なもの(戒告・譴責)から職員の生活に直接影響を及ぼす厳格なもの(減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇)まであります。

一般的には、まず戒告処分から降格処分までを実施し、その後、退職勧奨を行ったうえで、状況が改善されない場合、諭旨解雇や懲戒解雇などの職員の「従業員としての地位(会社で働く権利)」を剥奪する処分を検討します。

▶参考:各懲戒処分の説明については、こちらの記事をご参照ください。

・減給については、次の記事をご参照ください。

減給とは?上限額の計算方法や処分のルール、違法にならないための注意点

・出勤停止については、次の記事をご参照ください。

出勤停止とは?処分の重さやルール、目安の日数、違法にならない注意点を解説

・降格については、次の記事をご参照ください。

降格とは?処分の内容や降格人事との違い、違法になる場合や注意点を解説

・諭旨解雇については、次の記事をご参照ください。

諭旨解雇とは?意味や諭旨退職との違い、要件や手続について【事例付き】

・懲戒解雇については、次の記事をご参照ください。

(4)退職勧奨

軽度の懲戒処分を行ったうえで、職員の勤務態度が変わらない場合、重い懲戒処分をする前に退職勧奨を行うこともあります。退職勧奨とは、懲戒処分である諭旨解雇や懲戒解雇とは異なり、強制力のある手続きではありませんが、無断欠勤を続けている職員に自主的な退職を促し、職員の納得を得られれば、職員の意思により退職手続きに進む手段です。

退職勧奨は、当該職員と事業所の双方で協議し、職員の意思によって退職手続きを行うため、退職時のさまざまな条件の取り決めが出来るなど、うまく利用することができれば、事業所・当該職員の双方にとって、非常に有効な手段です。

▶参考:退職勧奨の進め方については、次の記事をご参照ください。

また、下記動画内でも詳しく説明していますので、合わせてご覧ください。

(5)解雇

退職勧奨まで行ったにもかかわらず、職員の状況は変わらず、離職もしない場合、解雇を検討します。解雇には前段でも紹介したように懲戒処分としての解雇には、「諭旨解雇」「懲戒解雇」の二種類があります。

いずれも、職員の「労働者としての立場(仕事をする権利)」を剥奪するものであり、非常に厳格な処分です。処分をする際には、これまでのプロセスに問題がないか、また解雇処分に足るような客観的な事実とそれを証明できる証拠がそろっているかを確認し、慎重に判断する必要があります。

4−2.実際に解雇をする場合の流れ

以下では、職員の無断欠勤を理由に解雇する場合の具体的なプロセスについて説明します。

一例ではありますが、大きな流れとしては、以下のようなプロセスをたどります。

- 1.証拠収集

- 2.出勤命令

- 3.出勤命令違反に対する懲戒処分

- 4.退職勧奨

- 5.普通解雇、または、懲戒解雇・諭旨解雇

詳しくは以下でご説明します。

(1)証拠収集が重要

「2.無断欠勤の原因とは?」で解説した通り、職員の無断欠勤の原因は様々ですが、職員側に原因がある場合、まずはその証拠収集が重要になります。

例えば、欠勤している日数を把握する客観的な証拠として「タイムカード」や「出勤簿」また近年では「PCのログイン履歴」等が職員の勤怠状況が確認できる証拠となります。

また、事業所として、プロセスを適切に踏んだことがわかるように、職員の無断欠勤が始まってから事業所が職員へ出勤を促す努力をしていた経緯がわかるものも準備をしておく必要があります。電話でのやりとりの場合は録音やメモを残すようにします。可能であれば、手紙やメールを使った連絡など、具体的な日時がわかる方法でやりとりするようにしましょう。

(2)出勤命令

出勤命令とは、無断欠勤を続けている職員に「出勤するよう」呼びかけることです。また、出勤を促すとともに、勤怠不良についての注意指導を行います。

また、今後、懲戒処分や解雇なども見据えて、処分後に「出勤するよう指示がなかった」「適切な指導を受けていない」などと職員側からの反論が出ないよう、出勤命令は、書面やメールなど客観的な記録に残るような形式で行います。

職員の自宅などに郵送で送る場合は、送達の確認ができるよう、特定記録郵便や書留郵便などを利用するといいでしょう。

(3)解雇予告

労働基準法第20条第1項(解雇の予告)によると次のように規定されています。

▶参考:労働基準法第20条第1項

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

・参照:労働基準法の条文

つまり、解雇予告通知書は、

- ①天災やそのほかやむを得ない理由があって事業が継続できない場合

- ②職員に責任があって、雇用を継続することができない場合

以外の場合には、職員を解雇する日から遡って30日前には何らかの方法で、職員に解雇を通達する必要があるため、その通知を行う書面のことです。

解雇予告通知書には、以下の内容を明記します。

- 解雇する職員の氏名

- 解雇予告通知書の作成日(直接渡す場合は手渡す日、郵送の場合は発送する日)

- 解雇予定日

- 会社名と代表者名

- 解雇の理由(解雇の理由が就業規則に定められている場合、その規定)

なお、即日解雇する場合など、30日前に予告をせずに解雇する場合は、解雇予告手当の支払いが必要となりますので、解雇予告手当(給与の1か月分)の支払日と金額について、次項で解説する解雇通知の中で明記しましょう。

また、解雇予告通知書は、解雇後の紛争を回避するためにも、相手方への送達が確認でき、かつ書面内容の確認できる内容証明郵便で送達するようにします。ただし、無断欠勤中の職員あてに発送した書面が「宛所に尋ね当たらず」「転居先不明」などで送達されないケースもあります。

その場合は、弁護士など専門家に依頼して、当該職員の転居先を調べるなどして再送するか、もしくは「公示送達」(民法98条)という方法を利用することも可能です。

「公示送達」とは、裁判所に申し立てをして、裁判所の掲示板に解雇予告通知を2週間掲示することをもって、当該職員に通達したとみなす方法です。裁判所への申立ては、弁護士など専門家に依頼することをおすすめします。

▶参考:民法(公示による意思表示)

第98条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

・参照:民法の条文

(4)解雇通知

解雇通知は、即時解雇(予告せず当日解雇)する場合や、解雇予告の期間が満了し、解雇の効力が発生した際に発行するものです。特に、即日解雇する場合、解雇予告手当(給与の1か月分)はすでに支払い済みであることが条件となりますので、「解雇通知」には解雇予告手当を支払ったことと支払った金額を記載します。

なお、労働基準法第20条第1項但書は、解雇予告の例外として、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」を挙げています。

つまり、懲戒解雇等、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合であれば、労働基準監督署が出す解雇予告除外認定を受けられれば、解雇予告をすることも、解雇予告手当を支払うことも不要となります。

前段で説明したとおり、解雇通知に関しても、解雇予告通知と同様に、記録として残しておくことで、解雇後に紛争に発展した場合でも、適切な方法で行ったことを証明することができます。無断欠勤中の職員と連絡が取れない場合や、居住先が不明な場合は「公示送達」の方法をとりましょう。

(5)解雇後の手続き

解雇後は、社会保険の資格喪失手続、住民税(特別徴収)の停止、雇用保険の離職票の作成、解雇予告手当と退職金に関する手続などが必要です。

1.社会保険の資格喪失手続

社会保険の資格喪失手続きは、退職日から6日以内に管轄の年金事務所で手続きが必要ですので、退職日までに保険証の返却をしてもらいましょう。

また、解雇された職員は、退職後15日以内に国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険への加入には、事業所から発行された「資格喪失証明書」が必要ですので、解雇日までに準備しておき、退職者へ渡すようにします。

▶参考:詳しい説明は日本年金機構のHPからも確認できますので、手続きに間違いがないよう確認するようにしましょう。

2.住民税の特別徴収停止の手続き

事業所で従業員として勤務する職員は給与から住民税を特別徴収して納付していることが一般的です。解雇することが決まったら、退職日を確認し、従業員が解雇した年の1月1日に居住していた市町村に「給与所得者の異動届出書」を提出し、普通徴収(住民税を職員が直接納付する方法)に切り替えます。

3.雇用保険の離職票の作成

雇用保険の離職票は、退職者が失業保険の受給をする際に必要になります。離職票作成には退職する職員本人に内容を確認してもらったうえで署名をもらい、ハローワークの確認後に職員に渡すことになります。解雇することが決まったら、手続きに必要な書類の作成を始めましょう。

離職票の内容によって退職した職員が受給できる失業保険の金額や受給期間が決定されます。離職票がない場合、失業保険の受給手続きができず、退職した職員とのトラブルになりかねませんので、離職票の郵送は速やかに行いましょう。

4.解雇予告手当や退職金等の手続き

解雇の際に発生する金銭面での手続きは、解雇予告通知書に記載した解雇予告手当の支払いや退職金の支払いがあります。交通費や出張費などの立替金の精算は、解雇前にしておく必要がありますので、確認漏れのないようにしましょう。

「解雇予告手当」については、即日解雇する場合や解雇予告をしてから30日以内に解雇する場合に支払いが必要です。即日解雇の場合は、解雇する職員の平均賃金の30日分を支払います。

「退職金」についても、普通解雇の場合は支払いがある可能性がありますので、就業規則を確認し、規則に則って支払い手続きを行います。一方で、懲戒解雇の場合は、就業規則に「退職金を不支給とする」と定めている企業がほとんどですが、退職金の計算方法に間違いがないか、随時確認しておきましょう。

5.無断欠勤で解雇を検討する場合の注意点

無断欠勤で解雇を検討する場合、いくつか注意しておくべきポイントがあります。

まず、無断欠勤の期間について法的な定めがあるわけではありませんが、裁判例などから「2週間を超える場合に解雇の検討をする」、というのが一般的です。

また、無断欠勤の理由や期間、業務への影響などを検討のうえ、解雇の合理性があり、社会通念上相当であると評価できる処分である必要があります。

懲戒解雇ができる事由は、就業規則に定めていることが必要です。就業規則に定めのない種類の懲戒処分はできませんので、就業規則は整備しておきましょう。また、懲戒処分に至るまでのプロセスが適切でなかった場合、懲戒解雇後に「不当な処分だった」と訴えられる可能性もありますので、懲戒処分を検討する際は、最初から弁護士など専門家の意見を聞きながら進めることをお勧めします。

ほかに、パワハラやセクハラなど、職員が無断欠勤することになった原因が事業所にある場合、無断欠勤を理由にした解雇は違法と判断されることがほとんどです。無断欠勤している原因の調査、指導は丁寧に行うのはもちろんのこと、職場環境の改善をし、無断欠勤の原因を取り除く努力を事業所もする必要があります。

6.解雇以外に無断欠勤をする職員にやめてもらう方法とは?

ここでは、無断欠勤をする職員に、事業所をやめてもらう方法を紹介します。

6−1.解雇は最終手段

職員の退職について、解雇を検討される事業所も多くあるかと思いますが、解雇は職員を退職させるという意味で職員に対する影響力が強い一方で、適切なプロセスを踏まなかった場合、当該職員から「不当な処分を受けた」と訴えられる可能性もあり、リスクが非常に高い処分です。

解雇は最終手段であることを念頭に、無断欠勤を続ける職員に離職を促す方法も検討しましょう。

6−2.自然退職

自然退職とは「事業所もしくは職員からの退職の意思表示がない場合にも、一定の事由に基づいて当然に労働契約が終了するもの」をいいます。

例えば、定年退職や、職員が死亡したとき、休職期間が満了したとき、無断欠勤(や音信不通)が続いたとき等です。いずれも当該事案が発生した際は、当然に退職となるよう就業規則に定めたり、雇用契約書に記載して通知しておく必要があります。

特に、無断欠勤(かつ音信不通)の職員に対しては、解雇予告通知や解雇通知などの手続き上の連絡でさえ届かない可能性が高く、就業規則に「従業員の行方が不明となり、●日以上連絡がとれない場合であって解雇手続きも取らないときは自然退職とする」など明確な規定を定めておくことが大切です。

就業規則に定めていなかったばかりに、不要な紛争が発生することがないよう、整備しておきましょう。

6−3.退職勧奨

退職勧奨は、懲戒処分の解雇とは異なり、強制力のあるものではありませんが、職員に自主的な退職を促し、職員の納得を得られた場合、職員の意思により退職手続きに進む手段です。

無断欠勤が続いており、再三の注意指導や懲戒処分を行っても、状況が改善されない場合には、他の職員の業務負担が増えるばかりではなく、職場環境が著しく乱されており、事業所にとって非常に良くない状況です。また、欠勤している職員本人も、自分自身の状況を変えることができず、困っている可能性もあります。環境を変えるという意味でも、退職勧奨することは、当該職員・事業所・他の職員の三者にとって非常に有効な手段になり得ます。

退職勧奨を行う場合、事業所と職員の双方で協議し、職員の自主的な意思により、退職手続きを行うため、退職時のさまざまな条件の取り決めができるなど、うまく利用することができれば、非常に効果的です。

退職勧奨の進め方についてはこちらを参考にしてください。

7.無断欠勤で解雇を検討する場合は事前に弁護士に相談すべき理由

無断欠勤をしている職員がいる職場では、慢性的な人手不足や業務過多が生じ、通常の業務に費やす時間を確保するだけで精一杯で、無断欠勤している職員への対応まで丁寧に行うことが難しいことがほとんどです。

一方で、無断欠勤を繰り返している職員への注意指導は、そもそも注意すべき職員との連絡がとりにくいケースが多く、懲戒処分に至るまでの適切なプロセスを踏むことが難しいことも多くあります。また、無断欠勤する職員に対する注意指導は、初歩の段階から、丁寧に行わなければ「きちんと指導されなかった」「不当な取扱いを受けた」などと反発されかねません。

無断欠勤する職員に対し、適切な対応をするためには、無断欠勤の発覚時から計画的な準備をするなど、正しいプロセスを踏むことが重要になるということです。注意指導する際に、すぐに相談ができる労働問題に強い弁護士、そして介護業界に明るい弁護士がいることは、どの事業所にとっても心強いものです。

また、懲戒処分に至る前の注意指導段階から弁護士へ相談することで、無断欠勤している職員の勤怠管理を適正に行うことはもちろんのこと、今後の懲戒処分への対応が必要になることも見据えて、必要な証拠を揃えていくことが可能です。

事業所として対応に苦慮する状況になることは可能な限り避け、取るべき手段がまだ数多く残されているうちに、弁護士に相談することを心がけましょう。

8.無断欠勤の解雇場面でよくある質問

職員の無断欠勤を理由とした解雇を検討する場面で、よくご相談を頂く質問について解説します。

8−1.パート(アルバイト)の場合で無断欠勤をする場合の手続きはどうなるか?

パートやアルバイトとして勤務する職員についても正社員と同様に、就業規則や雇用契約書に則って、対応を検討します。就業規則に「自然退職(※「6−2.自然退職」参照)」の定めがある場合には、これまで説明したとおり、正社員と同様の対応をすべきです。また、雇用契約書上、有期契約で契約満了日が近いなどの状況がある場合、定めた時期が到来をもって、契約を終了させることも可能です。

一方で、就業規則に「自然退職」の定めがなく、雇用契約も無期契約である場合は、「解雇予告通知書」で解雇予告をしたのちに、解雇予告手当を支払って解雇すると言うのが通常の手続きになります。

いずれも、就業規則や雇用契約書に則って対応しますが、解雇に至るプロセスを適切に履践しなかった場合、解雇後にトラブルになる場合もありますので、弁護士など専門家に相談しつつ、進めるようにしましょう。

8−2.無断欠勤した日に有給休暇をあてることができるか?

職員の突然の欠勤は正常な業務運営に支障をきたしますが、私傷病によりやむを得ず休む必要が生じることもあり得ます。その場合、職員の求めに応じ、欠勤した日を事後振替で有給休暇にあてることは可能です。

ただし、事後的な有給休暇の取得を承認制としている会社も多いため、無断欠勤の理由がもっぱら職員側の業務懈怠などによるものであれば、あえて認めない、という判断をすることもあり得ます。

また、有給休暇の利用を認めた場合でも、事業所側は、有給休暇の残日数の確認など、事務的な手続きを怠らないように注意が必要です。加えて、無断欠勤したときは欠勤の日数と欠勤の事由を事後に届け出て、事業所の承認を得る必要がある、など手続きについて就業規則や勤務規程などに明確に定めておくといいでしょう。

一方で、従業員である職員には、事業所への労働契約上の付随義務として「完全履行の労務提供」があり、その履行のために自己保健義務(従業員が自らの健康を管理し、維持するために必要な行動を取る義務のこと)を負っているため、無断欠勤後の有給休暇への事後振替が恒常化している職員に対しては、たとえ1日の欠勤であっても医師の証明書や診断書の提出を求めるなど、職員本人の健康管理の面からも注意指導ができるようにします。

8−3.無断欠勤を理由に解雇した場合、退職金はどうなるか?

無断欠勤を理由に解雇した場合の退職金の取り扱いについては、その解雇が懲戒解雇か普通解雇であったかによって異なります。

懲戒解雇の場合、一般的には就業規則などに「退職金は支払わない」と定めている場合が多く、その規定に則って処理します。

普通解雇(※「3−1.普通解雇と懲戒解雇どちらがよい?」参照)の場合、懲戒解雇とは異なり、退職金は支給されることが一般的です。もっとも、普通解雇の理由が、懲戒解雇に匹敵するほどの非違行為によるものであった場合は、懲戒解雇の場合と同様に、就業規則の記載に従って、退職金の一部を不支給とすることも必ずしも違法ではありません。

9.無断欠勤の対応に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、今回の記事で取り上げた無断欠勤する職員の対応について、問題解決までの適切なプロセスから処分後のトラブルの対応まで、以下のような充実したサポートを行っております。

- 1.無断欠勤する職員への対応サポート

- 2.無断欠勤を繰り返す職員を解雇する際の手続きのサポート

- 3.無断欠勤を繰り返す職員を解雇する際の窓口対応

- 4.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

9−1.無断欠勤をした職員への対応サポート

ここまでご説明してきた通り、無断欠勤をした職員への対応を適切に行わなかった場合、当該職員が「不当な処分を受けた」「懲戒処分に至る手続きが適切ではなかった」などと事業所側を訴える場合があります。

一方で、無断欠勤は他の問題行動に比べ、当該職員と連絡が取れないケースも多々あります。

また、状況確認後に当該職員が正常に勤務できるようになるまでの注意指導やサポートを、通常の業務と並行して行うことは、注意指導を行う職員にとって、時間的にも精神的にも非常に大変な業務です。

さらに、注意指導を行い、それでも状況が改善されない場合は、懲戒処分の検討や退職勧奨を行うことも考えられます。懲戒処分や退職勧奨は客観的証拠がきちんとそろっているか、これまで適切なプロセスを踏んで対応して来たか、など総合的な観点から慎重に判断をしなければなりません。

弁護士法人かなめでは、無断欠勤をする職員への状況の確認、注意指導の際のサポートから、懲戒処分や退職勧奨などの問題解決までの適切なプロセスを踏んだ対応、また、懲戒処分後に法的手続きが取られた場合、代理人として対応することにより、事業所の皆さんの心理的、物理的な負担を軽減することができます。

9−2.無断欠勤を繰り返す職員を解雇する際の手続きのサポート

無断欠勤を繰り返す職員に対し、注意指導や軽い懲戒処分をし、退職勧奨にも関わらず、状況が変わらない場合には、解雇を検討します。そもそも、無断欠勤をする職員の場合、連絡を取ること自体が難しかったり、仮に事業所側からの通知が届いていたとしても、それに対する返答がないまま、ということも多くあります。

しかし、事業所としては、他の職員や利用者のため、正常な事業所運営をすることを最優先に、解雇の検討をする必要があります。

解雇は、職員の従業員としての立場を奪う重い処分です。これまで以上に慎重な判断が必要であり、その判断には、これまでに客観的な証拠はそろっているか、適切なプロセスは踏めているか、といった法的な判断も必要になります。

また、前段で述べた通り、解雇するためには、解雇予告など必要なプロセスを適切なタイミングで行う必要があり、履践されていない場合、処分が不当だったと訴えられることも考えられます。

弁護士法人かなめでは、これまで多くの事業所で、職員を解雇する際の手続きのサポートやアドバイスなどを行っておりますので、ご相談ください。

9−3.無断欠勤を繰り返す職員を解雇する際の窓口対応

弁護士法人かなめでは、事業所の皆さんでは対応が難しくなった職員に対して、事業所の代理人として窓口となり、対応することが可能です。

無断欠勤を繰り返す職員への対応に疲弊してしまい、事業所運営に支障をきたすような状態となった場合には、介護業界、労働分野に精通した弁護士が窓口となり、事業所に寄り添いながら、当該職員の解雇に向けたプロセスを実施します。

9−4.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「9−1.無断欠勤する職員への対応サポート」及び「9−2.無断欠勤を繰り返す職員を解雇する際の手続きのサポート」「9−3.無断欠勤を繰り返す職員を解雇する際の窓口対応」など、介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。

直接弁護士に相談できることで、事業所内社内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」については以下をご参照ください。

また以下の記事、動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

▶︎参考:介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説

▶︎参考:【介護事業者の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画

【弁護士 畑山浩俊からのコメント】

弁護士法人かなめでは、顧問先様を対象に、懲戒処分の手続をはじめとして退職勧奨など、普段の労務管理の参考になる労働判例を取り上げ、わかりやすく解説する「かなめゼミ」を不定期に開催しています。

研究会の中では、参加者の皆様から生の声を聞きながらディスカッションをすることで、事業所に戻ってすぐに使える知識を提供しています。

9−5.弁護士費用

(1)顧問料

- 顧問料:月額8万円(消費税別)から

※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、以下のお問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

また、顧問弁護士サービス以外に弁護士法人かなめの弁護士へのスポットの法律相談料は、以下の通りです。

(2)法律相談料

- 1時間3万3000円(税込み)

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。

※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

10.まとめ

この記事では、無断欠勤について、その意味や特徴、また、無断欠勤が発生した場合の対応方法やその注意点と、具体的にどのような対応ができるかについて、裁判例を参照しながら事例を紹介しました。また、無断欠勤を理由とした解雇までの至るプロセスや、解雇以外にも自然退職や退職勧奨など、解雇手続きを経ずに職員にやめてもらう手続きについてもご紹介しました。

無断欠勤は、事業所が正常な運営をするために予定している人員を突然不足させる行為であり、労働契約上、労働者である職員が果たすべき労務提供義務を怠る重大な信義則違反です。事業所の職場環境を悪化させるルール違反を繰り返す職員は、可能な限り注意指導をし、業務態度を改善してもらう必要がありますが、一方で注意指導をしているにもかかわらず、態度の改善が認められない場合は、退職勧奨や解雇を検討するなどの対応が必要です。

この記事を参考にすることで、無断欠勤をする職員に対する適切な対応をすることができ、事業所の正常な運営を確保することができます。一方で、事業所主導の注意指導や適切なプロセスを経て客観的な証拠を収集するなど、の対応は難しいのも事実です。無断欠勤する職員への対応に不安がある場合は、専門家である弁護士に早期に相談し意見を仰ぐことをおすすめします。

介護業界に特化した弁護士法人かなめでは、無断欠勤する職員の対応など、さまざまな問題職員対応に関するご相談に対応してきた実績があります。迅速で的確なアドバイスをするだけでなく、懲戒処分・退職勧奨・解雇後に法的手続きが取られた場合などの代理人としての対応サポートも行っています。無断欠勤する職員への対応だけでなく、問題職員の対応にお困りの場合は、弁護士法人かなめまでご相談ください。

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。