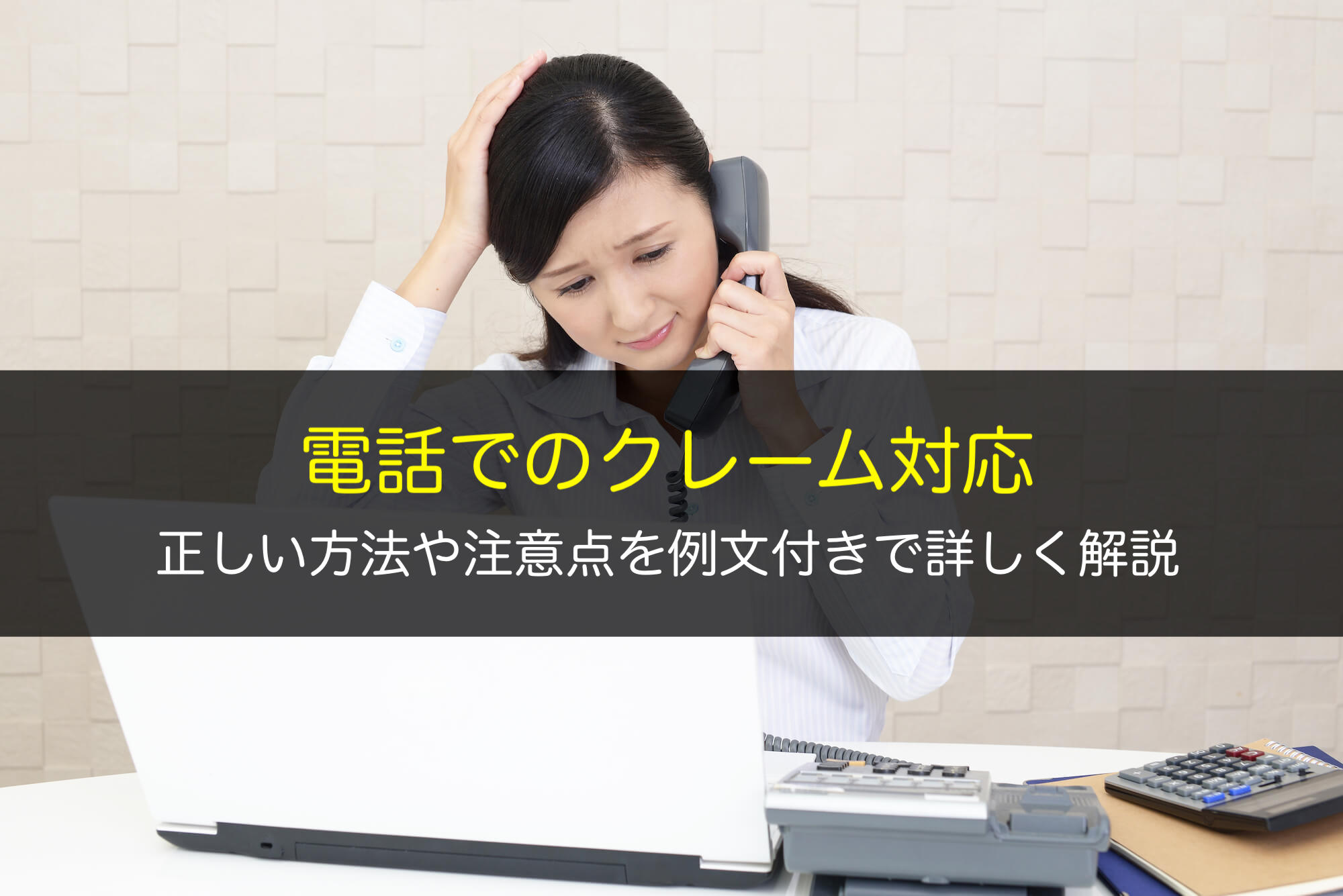

介護施設で働いている職員の皆様の中には、突然の電話でのクレームに苦慮された経験のある方も多いのではないでしょうか。

クレームの中には、事業所側に非があるものもあれば、「カスタマーハラスメント」に該当する理不尽かつ不当なものもあります。クレームへの対応を誤ることで、さらなるクレームを発生させたり、クレームが激化することにもなりかねません。特に、電話でのクレームの場合、対面とは違って相手の表情が見えないため、相手の意図や感情がわからず、うまく対応できるか不安を感じることも多いかと思います。

そのため、実際に電話でのクレームの場面になった際の正しい対応方法や注意点を理解しておくことはもちろん、それ以外にも電話でのクレーム対応のためのマニュアル作成、対応窓口の構築についてなど、組織として事前の対策を行っておくことが重要なのです。

そこで、この記事では、電話でのクレームの具体的な事案を参照しつつ、電話でのクレーム対応の方法や、実際の返答例について解説します。事業所側に非があるクレームの場合と、理不尽なクレームの場合に分けて解説していきますので、この記事を見れば、電話でのクレーム対応をスムーズに行うことができるようになります。また、クレームが収束しない場合の対策についても解説していますので、現にクレームの対応に苦慮されている事業所の皆さんが、参考にしていただければと思います。

それでは見ていきましょう。

この記事の目次

1.電話でのクレーム対応が上手い人の特徴とは?

電話でのクレーム対応が上手い人の特徴は、大きく分けて3つあります。

- クレームの内容や事実関係を聴取できる。

- 電話の内容から、相手の意図や感情を把握できる

- 感情的にならず、冷静に対応できる。

詳しく見ていきましょう。

1−1.クレームの内容や事実関係を聴取できる。

クレームに適切に対応するためには、クレームの内容やクレームの背後にある事実関係をしっかり把握することが肝要です。

クレームに関する事情が分かっていれば、今後の対策を適切に練ることができます。詳しくは後述しますが、事業所に落ち度があるクレームの場合と、事業所に非がないクレームの場合では、対応の方針が異なります。そこで、クレームを受けた時は、なるべく早い段階でどちらのケースに当たるかを判断することが必要になるのです。

どちらのケースに当たるかを判断するためには、事実関係を正確に把握することが不可欠です。特に電話では、聴覚だけで情報を整理する必要があり、クレームの内容が長くなればなるほど、聴覚だけでクレーム内容を正確に把握することが難しくなります。そのため、電話で、事実関係を正確に聴取できる人は、早い段階でケースの違いを意識した対応ができるため、クレーム対応が上手い人といえます。

1−2.電話の内容から、相手の意図や感情を把握できる

電話では、対面とは異なり、相手の表情などが見えないため、相手の感情が読み取りづらいことが多いです。相手との間で感情の温度差があれば、職員の対応によって、相手がより感情的になってしまうことも少なくありません。

そのため、電話対応の上手い人は、電話の内容を手掛かりに、相手の電話の意図や感情を的確に把握し、相手の感情や思惑に沿った対応ができる人といえます。

1−3.感情的にならず、冷静に対応できる

3つ目の特徴は、感情的にならずに対応できることです。

クレームの場面では、相手は感情的になっていることが多く、事業所や職員に対して厳しい言葉を投げかけることは珍しいことではありませんし、不当な要求をしてくるクレーマーの場合は、あえて事業所や職員を馬鹿にするような発言をしたり、脅迫じみた発言をすることもがあります。

このようなクレーマーに対し感情的になって対応すれば、問題が解決しないばかりか、「事業所の職員からひどいことを言われた」とさらなるクレームに発展することになりかねません。

話でのクレーム対応の場合、こちらの説明に対する相手のリアクションがわからないので、知らず知らずのうちに、こちらが感情的になってしまうケースがあります。

電話でのクレーム対応が上手い人とは、相手のリアクションがわからなかったとしても、自身の発言の内容を客観的に確認しつつ、感情的にならずに淡々と対応することができる人といえます。

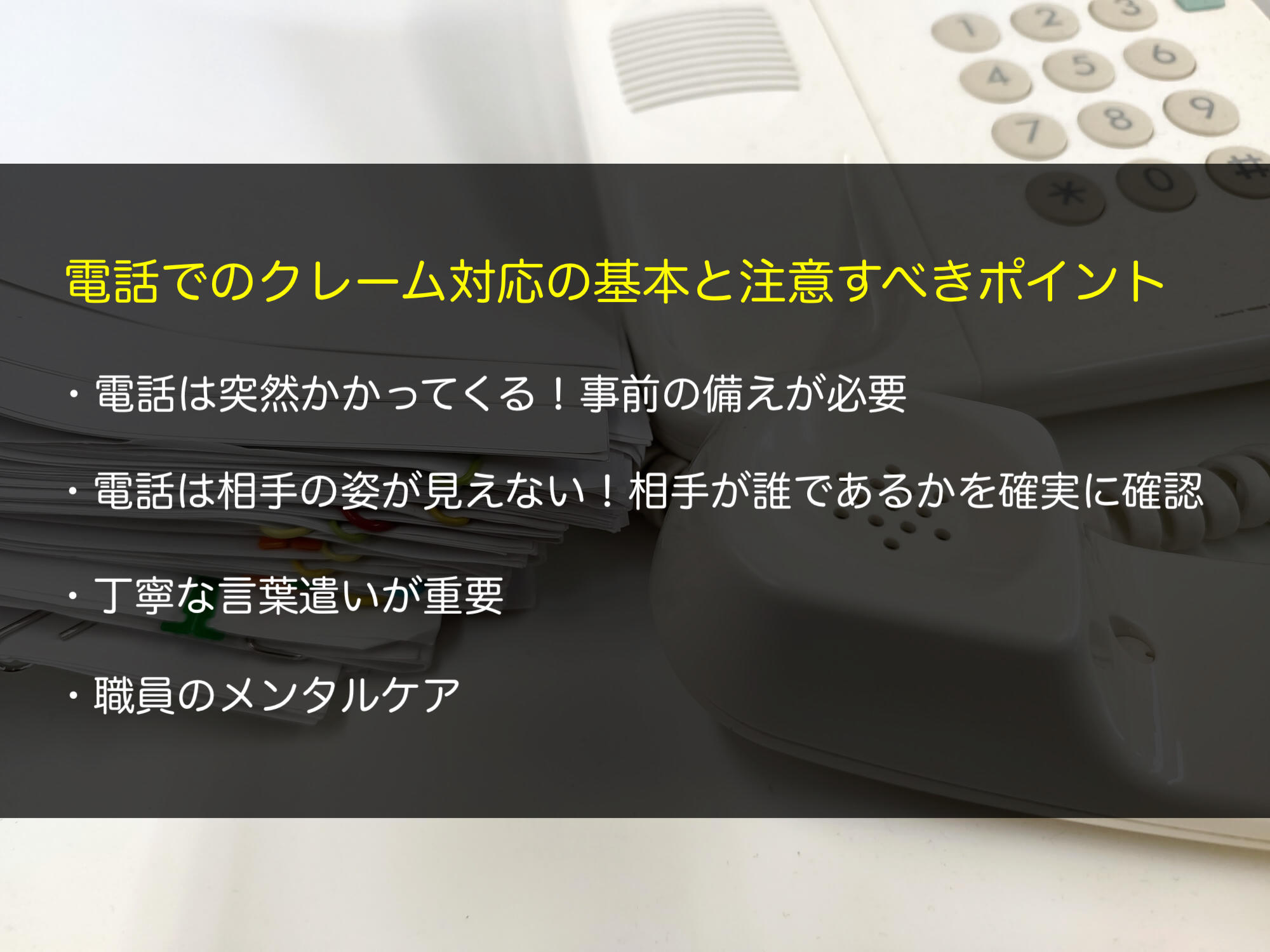

2.電話でのクレーム対応の基本と注意すべきポイント

前項ではクレーム対応が上手い人の特徴を紹介しました。もっとも、クレーム対応の上手さは、職員個人の能力のみで決まるものではありません。対応方法についてしっかりと準備すれば、誰でも適切に対応することができます。

本項では、電話でのクレーム対応の基本と注意すべきポイントについて解説します。

2−1.電話は突然かかってくる!事前の備えが必要

電話でのクレームは、ある日突然かかってくるものがほとんどです。そのため、日頃から対応の方法を決めた上、事業所内で周知しておかなければ、突然のクレームに動揺してしまい、適切に対応することは難しいです。

そこで、突然クレームの電話がかかってきた時に、冷静にかつ適切に対応するためには、クレーム対応への事前備えを万全にしておくことが重要になります。

具体的には、クレームにどのようなものがあるのかを事前に想定しておき、加えて、返答内容や対応の流れを前もって決めておくことが必要です。そのためには、事業所内でこれまでにあったクレーム内容や対応状況の共有や、クレーム対応のマニュアルを作成し、共有や研修をしておくことも有効です。

クレームへの具体的な対応方法については、「3.非があるクレームの場合の電話対応」「4.非がないクレームの場合の電話対応」で詳しく解説します。

2−2.電話は相手の姿が見えない!相手が誰であるかを確実に確認

電話でのクレームに適切に対応するために、まず相手が誰であるか確認する必要があります。

電話をかけてきた相手が誰なのかわからなければ、クレーム内容の調査や事実確認ができず、十分な対応をすることができなくなります。利用者の親族だと返答があっても、嘘をついている可能性もあり、利用者の個人情報を不用意に漏洩することにもなりかねません。

また、クレームの内容が何らかの回答を求めるものである場合、相手が誰であるかわからなければ、回答の使用がありません。さらに、仮にこの電話が、今後繰り返しかかってくるなどし、何らかの法的手段を取らなければならない場合には、相手がどこの誰であるかがわからなければ、こちらから書面を送ってやめるように伝えることもできませんし、裁判を起こすことも難しくなります。

そのため、クレームの電話がかかってきた場合には、必ず氏名や利用者との関係の他、利用者の情報(生年月日等)、連絡先を確認するなどして、相手が誰であるかを確実に把握するようにしましょう。これらの身元を明らかにしてもらえない場合は、「利用者の個人情報保護の観点からお応えできませんので、お電話を切らせていただきます」と伝えて電話を切るようにしましょう。

2−3.丁寧な言葉遣いが重要

クレームに対応するときは、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

例えば、以下のような言葉遣いをしていないか(引用: 援川 聡.”対面・電話・メールまで クレーム対応「完全撃退」マニュアル 100業種・5000件を解決したプロが明かす23の技術”.ダイヤモンド社. 2018.9)、注意する必要があります。

- ですから、あのですね、(上から目線)

- だって、そういわれても、(逃げ腰)

- でも、いや、そうじゃなくて(反抗的)

事業所に非がないクレームであったとしても、誠実さに欠ける対応をすれば、対応自体が不適切だとして別のクレームが発生する可能性があります。特に電話でのクレーム対応では、相手からこちらの顔が見えないため、丁寧な言葉遣いはより重要なものになります。

クレームに対応するときは、初っ端から相手を悪質なクレームと決めつけず、まずは謝罪し、お詫びの言葉を使うことが重要です。

なお、謝罪をすることは、直ちにクレーム(要求)を受け入れたことにはなりません。相手の不快感や不満、こちらの手際の悪さに対する謝罪は、法的な責任を生じさせるものではなく、あくまで道義的責任を認める謝罪や、共感のための謝罪になります。

裁判所も、デイサービスの施設長が自己の責任を認めて利用者家族に謝罪をしたことを理由に、利用者家族への損害賠償責任を認めたことになるかが争われた事案において、「施設長が謝罪の言葉を述べ、原告らには責任を認める趣旨と受け取れる発言をしていたとしても、これは、介護施設を運営する者として,結果として期待された役割を果たせず不幸な事態を招いたことに対する職業上の自責の念から出た言葉と解され、これをもって被告に本件事故につき法的な損害賠償責任があるというわけにはいかない。」と判断しています(平成22年12月8日東京地裁立川支部判決)。

2−4.職員のメンタルケア

クレーム対応は職員にとっては非常に負担がかかるものです。特に、カスタマーハラスメントに該当するような理不尽なクレームは、対応する職員の心理的な負担が大きく、精神疾患を発症してしまうことがあります。

対応を放置してしまうと、当該職員のサービス提供が不十分になったり、精神的な負担を受けた職員が退職したりする可能性もあります。

このような事態を防ぐために、事業所は、クレームに対して組織で対応することが重要です。そのためには、日ごろから職員がいつでも相談できる体制を構築し、対応マニュアルの作成や研修を行い、対応の方針を固めておくことが必要です。

事業所全体でクレームに対応することが前提であれば、対応する職員の精神的な安定につながり、負担を減らすことができます。

【弁護士 畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

職員のメンタルヘルスケアは、事業所の職員に対する安全配慮義務の履行として重要です。

事業所が、クレームに対応する職員の精神的な負担が大きいことを認識しつつも、職員個人にこれを任せて放置した場合、対応した職員がクレームにより精神的な損害を被れば、安全配慮義務違反として損害賠償を負うおそれがあります。

なお、不当なクレームは「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に該当するものになります。厚生労働省が令和4年2月25日に発表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(pdf)」では、事業主がカスタマーハラスメントへの具体的な取り組みとして実施すべき事項が挙げられています(18・19頁)。このように、事業所には不当なクレームから職員を守る法的責任があるといえます。

近年、カスタマーハラスメントについて大きくメディアで取り上げられており、弁護士法人かなめにも多数の相談が寄せられております。

▶参考:カスタマーハラスメントに対する具体的な対応については、以下の記事でも解説しておりますので、併せてご覧ください。

3.落ち度のあるクレームの場合の電話対応

この項目では、事業所側に落ち度があるクレームへの電話対応と事前に準備する内容について解説していきます。

事業所に落ち度があるクレームとしては、以下のような事案が考えられます。

●事案内容

特別養護老人ホームの職員であるAは、ある日の業務時間中、以下のようなクレームを受け取った。

(入居者の娘を名乗る女性)

- 自分は、入居しているB(80代女性、要介護4)の娘である。

- 電話の当初から非常にお怒りの様子である。

- 以前面会にいったとき、他の利用者らしき女性が、母の服を着ていた。

- 母のお気に入りの服だったから間違いない。

- おたくの所有物の管理はどうなっているのか。

- 利用者が盗んでも放置しているのか。

- なぜこんなことが起きているのか1時間後に報告しろ。

職員Aは、伝えられた内容を踏まえて調査したところ、入居者Bの服と別の利用者の服が似ていたことから、職員が着替えを取り違えたことが判明した。なお、服には入居者Bの名前が記載されていたが、着替えを取り違えた職員は、服に記載された名前を確認していなかった。

3−1.突然の電話の場合

この項目では、突然クレームの電話がかかってきた場合の対応について解説します。

(1)相手方の確認

まずは電話の相手を確認することが必要です。

もし相手方が名乗らずにクレームを主張してきた場合は、「大変申し訳ございません が、個人情報の管理の観点から、お電話を頂いた方のお名前を教えていただけないことには、こちらとしてもお答えすることは致しかねます。」と伝え、それでもなお名乗らない場合には、「大変申し訳ございませんが、お名前を教えていただけないとお話しすることはできないので、お電話を置かせていただきます」と伝え、電話を切っていただいて大丈夫です。もちろん、この場合、電話を切るに際して相手の了承は不要です。

上記の事案だと、電話の相手は「入居しているBの娘」を名乗っていますが、別人である可能性もありますので、電話の相手の名前確認し、利用者の生年月日を知っているかなどについて質問し、相手が誰であるかを特定するようにしましょう。

(2)挨拶の方法

クレームの電話であったとしても、まずは通常の電話対応と同様に、はきはきと挨拶することを心がけましょう。

クレーム対応の相手に対して苛立ちや不安を感じることは少なくありません。しかし、電話に対応した職員が、最初から不快感をあらわにしたような態度を取れば、クレーム対応に対する二次的なクレームに発展してしまう可能性があります。

お話を聞き始めた段階では、まだ相手からのクレームの内容等がわからない状況ですので、通常の電話対応と同様に、丁寧な挨拶と態度を意識しましょう。

(3)謝罪の方法

最初に電話を受ける際は、電話相手の説明する話が事実かどうか、事業所に落ち度があるのかはわからない状況であることが多いです。

もっとも、クレーム対応に際しては、それが客観的に見て事実無根であるような状況でない限り、まずは相手に寄り添う姿勢を見せることも重要です。そこで、事実関係の確認前であっても、「この度は大変ご不快な気持ちにさせてしまい申し訳ございません」など、相手の感情に寄り添う形での謝罪を丁寧に行いましょう。

上記の事案では、職員による利用者の衣服の取り違えが発生しているという事案で、電話の相手が非常に憤っている状況ですので、丁寧な謝罪が必要になります。もっとも、突然電話がかかってきた際には、事実関係が把握できていないため、謝罪の上、事実確認のために電話を一度切らせてもらうことを説明する必要があります。

(4)説明の方法

事実確認のために一度電話を切らせてもらうことについて、丁寧に説明することが必要になります。

電話を最初に受けた段階では、実際に服の取り違えがあったかどうか、事業所側の落ち度かどうかを判断することはできません。そのため、電話をいったん置き、事実の存否や、取り違えの発生原因について調査する必要があります。

(5)電話の切り方

クレームの内容を確認、調査しなければ、正式な回答はできませんので、その内容を確認、調査するために、一度電話を切ることが必要になります。このとき、相手への対応を雑にしてしまうと、電話の切り方自体が別途クレームになることがありますので、波風を立てることなくスムーズに電話を切る方法を用意しておきましょう。

例えば、「お話は承りました。担当者に確認の上、折り返しのご連絡をさせていただきます。」と伝えて電話を切ることが考えられます。

時には、相手方に拒否される場合や、直ちに要求を呑むように主張されることもあります。そんなときは、「大変申し訳ございません。事業所でもしっかり対応したいと考えておりますので、持ち帰り検討させていただければと思います。」と返答し、誠実に対応することを伝えることも考えられます。電話を切ることの了承が得られない場合は、何度も同じことを伝えて、電話を切る旨を伝えましょう。概ね、3,4回同じやり取りが繰り返され、それでも電話を切ることの了承が得られない場合は、「同じ話の繰り返しになっていますので、大変申し訳ございませんが、お電話を置かせていただきます。」と丁寧に伝え、電話を切りましょう。

または、次の予定があることを伝えて電話を置くことも有効です。

あと、電話を切る時の受話器の置き方ですが、たとえゆっくり置いたとしても、受話器を直接電話機に置いて切電すると、相手には「ガチャッ!」と強く置いたように聞こえてしまい、それを相手が不快に感じ、更なるクレームの原因になることがあります。そこで、電話を切る時は、相手が先に電話を切ったことを確認してから受話器を電話機に戻すようにしましょう。

仮に相手より先に切るとしても、受話器を直接電話機に置くのではなく、まず指でフックを押して切電してから受話器を電話機に戻すようにすると良いでしょう。少々細かな所作で面倒に感じるかもしれませんが、本質的では無い部分で相手を刺激してしまうとお互いにとってエネルギーの無駄遣いになってしまいます。最後まで気を抜かずに対応することが大切です。

(6)具体的な説明例

本件は、服の取り違えが実際にあったかも含め、調査する必要があります。調査にどの程度の時間を要するかはこの時点では不明ですので、回答の期限は約束できないことを伝えつつ、誠意ある対応を行うことを説明することが必要です。

例えば、以下のような内容を説明する必要があります。

参考:話し方の例文

- この度は大変申し訳ございません。お伺いした内容につきまして、担当者に確認の上、改めてご連絡させていただきます。

- 事業所としてもしっかりと対応させていただきたいと思いますので、事実確認のお時間を頂戴できれば幸いです。そのため、申し訳ございませんが、本日中のご報告については、お約束しかねます。

- 確認がすみ次第、○○様にすぐにご報告させていただきますので、お電話は一度置かせていただきます。

3−2.回答のために折り返し電話をかける場合

この項目では、クレームの電話に対し、こちらから回答のための折り返しの電話をかけた場合の対応について解説します。

(1)挨拶の方法

回答のための折り返しの電話の場合も、「3−1.突然の電話の場合」の「(2)挨拶の方法」で解説した通り、丁寧に挨拶することが重要です。

折り返しの電話の場合、最初の挨拶を行う際に、回答について待たせてしまったことに 対する謝罪も併せて行うと、電話相手に、「誠実に対応してもらえている」という安心感 や信頼感が生まれ、やり取りが円滑になります。

(2)謝罪の方法

回答のために折り返しの電話をかける際も、「3−1.突然の電話の場合」の「(3)謝罪の方法」の通り、電話相手の気持ちに寄り添う形で謝罪することが重要です。

本件は、服の取り違えについて事業所に落ち度がある場合になりますので、折り返しの電話をかける場面では、より丁寧な謝罪が必要です。このとき、相手方の納得感を引き出し、クレームを収束させるために、対面での謝罪も考えられます。

対面での謝罪を行う場合は、相手の自宅に行って謝罪するか、施設に来ていただいた際に謝罪するかが考えられます。一般的には、自宅に伺ったうえで謝罪することが一番丁寧な対応であり、電話相手の感情の強さ、生じた事案の内容、事業所の落ち度の程度などを考慮し、これに対して当該クレーム対応に際して、事業所としてどこまでのコストを掛けるのという点を検討の上、どの程度の対応がするかについて個別に検討する必要があります。

本件は、利用者の財産、身体、生命が損なわれたケースではなく、丁寧な説明と再発防止を伝えたうえで謝罪すれば、電話での謝罪でよいとも考えられます。一方で、電話相手の怒りの感情が強く、直接の謝罪でなければ、クレームが収束しない可能性も高いといえます。

このように、どのような謝罪の方法を選択するかは、個別事情による部分が多いといえますので、どのような謝罪の方法が適切かは、介護業界のクレーム対応に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

(3)説明の方法

回答のための折り返し電話の際は、調査の結果判明した内容を丁寧に説明することになります。

このとき、電話相手から調査結果について書面を送るように求められることもあります。このような場合、事業者としては、調査結果を書面で送付する義務があるのでしょうか。

介護事業者は、介護事故が生じた場合、行政機関に対し、事故の顛末をまとめた事故状 況報告書を提出する法的な義務があります。

しかし、仮に介護事故の被害者であったとしても、個人に対して書面を提出する法的な義務はありませんので、クレーム内容や事務所の落ちどの程度、結果の重大性などを加味して、書面で説明をするか否かを検討すれば問題ありません。

仮に、書面で対応する場合については、こちらの記事も併せてご覧ください。

(4)電話の切り方

こちらから折り返しの電話をしているため、相手の要求に対する回答や、具体的な説明や対応方針を伝えたうえで電話を切ることになります。

不正確な説明や、事実関係の調査が不十分である場合、クレームが収束しない可能性がありますので、しっかりと説明の準備をしてから折り返しの電話をかけましょう。

電話を切る前には、「今までご説明した内容が、当事業所で調査した内容になります。内容を聞かれて、説明がわかりにくかった点、ご不明な点等ございますか。」と聞いたうえで、電話を切るようにしましょう。また、本件は、事業所に落ち度がありますので、電話を切る際に改めて謝罪を伝えることが必要です。

(5)具体的な説明例

説明をする際にも、まずはしっかり謝罪から始めることが重要です。謝罪をする場合、謝罪の対象がはっきりわかるようにすることが大事です。何に対する謝罪なのかが相手に伝わらなければ、相手が納得感を得られず、クレームが収束しない可能性があります。

本件のように、事業所に落ち度がある場合は、ミスや再発防止策について説明することも必要です。ミスの再発防止を説明できなければ、再度同じことをするかもしれないと疑われてしまい、同じく相手からのクレームが収まらない可能性があります。

本件だと、以下のような内容を説明することになります。

参考:話し方の例文

- この度は、他の利用者と洋服の取り違えがあり、誠に申し訳ございませんでした。

- 取り違えの原因は、職員が洋服のネームタグを確認することなく、記憶の限りでBさんの服を他の利用者に渡してしまったことにあります。

- 今後は、名前の事前確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

3−3.「上司を出せ!」と言われたら?

「上司を出せ!」と言われた場合、上司を出す法的な義務はありません。特に、電話相手が悪質なクレーマーであった場合、毅然とした対応で断るようにしてください。実際に上司を出してしまった場合、相手方の要求を1つ聞いてしまったことになります。不当なクレーマーが相手だった場合、要求がエスカレートするおそれがあり、上司を出すことで事態が収束する可能性もほとんどありません。

事業所として、十分な調査、説明を尽くしているのに、相手が納得しない場合には、「申し訳ございませんが、ご納得いただけない場合は、これ以上お話を聞くことができません。一度お電話を置かせていただきます」と返答し、電話を切る対応も十分ありえます。

一方で、担当者の対応に落ち度がある場合や、こちらに非がないとしても、電話相手と今後も関係を継続する予定で担当を上司に引き継いだ方が適切であると考えられる場合は、クレームの内容を引き継いだうえで上司が代わりに対応することも考えられます。

電話相手が「上司を出せ!」と主張する理由の1つとして、上役から納得のいく説明を聞きたい、自分の疑問を事業所側が真摯に受け止めてほしいといったことが考えられます。こういった場合は、上司が対応や謝罪をすることで、電話相手が納得することが考えられます。なお、上司に対応をお願いする場合は、円滑な対応のために、今までの対応や今後の対応方針をすべて引き継ぐようにしましょう。

このように、上司が対応することも考えられるため、クレーム対応には職員個人ではなく事業所全体で対応することが必要になります。

▶参考動画:「上司を出せ!」と言われた際の対応方法については、以下の動画も参考にご覧ください。

4.非がないクレームの場合の電話対応

次に、事業所側に非がないクレームへの電話対応について解説していきます。

事業所に非がないクレームとしては、以下のような事案が考えられます。

●事案内容

特別養護老人ホームYの職員Aは、ある日の業務時間中、利用者の家族を名乗る男性から以下のような連絡を受けた。

- お前のところの職員は、うちの母の介助をさぼっている。

- 食事のとき、うちの母はマンツーマンで介助すべきなのに、お前のところの職員は、他の利用者ばかりみている。

- なぜうちの母だけマン・ツー・マンで全面的に介助しないのか。

- 今すぐにマン・ツー・マンの介助に切り替えろ。

職員Aが事情を確認すると、もちろん職員は、当該利用者をマンツーマンで介助していないが、当該利用者への介助は適切に行っており、不適切な介護が行われていた事実はないものであった。

なお、非がない場合のクレーム対応や理不尽なクレーム対応の基本的な考え方、手順についてなど、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

4−1.突然の電話の場合

この項目では、非がないクレームが突然かかってきた場合の対応について解説します。

(1)相手方の確認

事業所側に落ち度がある場合と同様に、相手方が誰なのかの確認は必須です。方法は、「3−1.突然の電話の場合」の「(1)相手方の確認」と同様です。

また、不当なクレーマーは、対応した職員を特定して個人攻撃をすることが多いです。

SNSへの投稿などから、わずかな個人情報であっても個人を特定されるリスクがあるので、名乗るように言われた場合は最低限の情報を伝えるだけで十分です。なお、事業所に落ち度がある場合でも、伝える個人情報は最低限で問題ありませんので、クレームの電話があった際、どの範囲で個人情報を伝えるかを決めておくのが良いでしょう。

具体的には、基本的には苗字だけで良く、苗字が重なる職員がいる場合はフルネームまで、などと決めておきましょう。

(2)挨拶の方法

こちらに非がないクレームであっても、「3−1.突然の電話の場合」の「(2)挨拶の方法」で解説した通り、丁寧な挨拶を行うことが必要です

悪質なクレーマーであった場合は、何かにつけてクレームを主張し、不当な要求を行うことが考えられます。不誠実とみられないためにも、しっかりとした挨拶は意識しましょう。

(3)謝罪の方法

非がないクレームの場合であっても、丁寧な謝罪を行うことが基本になります。この場面における謝罪は、相手との円滑な対話のための手段とお考え下さい。こちらに非がなかったとしても、謝罪なしにクレームを収束させることはできないと心がけててください。

また、謝罪は、クレームの内容を正確に把握した後に行いましょう。クレームの内容を把握していなければ、何に対する謝罪かが不明確になってしまい、電話相手が納得しない可能性があります。

本件では、「母にマン・ツー・マンの介助を受けさせろ」という部分が判明した後に、謝罪を行うことが考えられます。介護保険法に基づくサービスとして、マン・ツー・マンの介助を行うことは現実的ではないので、本件における謝罪は、「制度上、施設の運営上マン・ツー・マンの介助が難しいこと」に対する謝罪になります。

(4)説明の方法

電話相手に対し謝罪をした後は、クレームの内容に対する説明を行うことになります。このときの説明は、事業所に落ち度がある場合と目的が異なります。

この時の説明は、事業所に非がないことや、利用者の介護サービスに対する認識の誤解を解くことが目的です。対応することができる場合とできない場合を明確に区別して説明する必要があります。

電話相手がクレーマー気質であるからといって、不適切な介護サービスの改善を求めるものなど、事業所として対応が必要な場合においても拒絶してしまうと、トラブルが大きくなったり、行政から指導がされる可能性もあります。

本件の利用者家族は、自分の母が特別養護老人ホームYで不当な扱いを受けていると感じ、クレームを主張していると考えられます。これは、介護保険制度や介護サービスの実態を理解されていないことが原因であり、家族を思う気持ちが強いことから、クレームに発展しているものと考えられます。

したがって、電話相手の感情に寄り添いつつ、マンツーマンの介助を行うことができないことを伝えたうえで、その理由を丁寧に説明することが必要になります。

(5)具体的な説明例

本件では、以下のような内容を説明することになります。

参考:話し方の例文

- 介護保険サービスでは、国が事業者の報酬の単価を決定し、単価を基準に、施設の種類ごとに人員配置体制を定めています。

- 特別養護老人ホームでは、利用者3名に対し介護職員及び看護職員を1名程度配置すべきと規定しています。

マン・ツー・マンの介助ですが、介護保険サービスの性質上、行うことはできません。 - 特別養護老人ホームYでも上記の人員基準に沿って人員を配置しておりますので、どうしても1対1で介助することは難しくなります。

- 食事介助は、利用者様の体調に細心の注意を払い、誤嚥などのリスクを抑える形で提供させて頂いております。

- お母さまは、嚥下能力には問題なく、自らお食事が可能な方なので、ご自身で食事をとることが難しい利用者様と比べ、食事介助中の対応時間は短時間となっています。もちろん、誤嚥が発生しないよう、職員が目を配っていますし、声掛けも実施しております。

- 当施設ではお母さまを含めた利用者様全員の安全に対し、最大限の注意を行っておりますので、ご安心いただければと思います。

4−2.回答のための折り返し電話の場合

この項目では、折り返しの電話がかかってきた場合の対応について解説します。

(1)挨拶の方法

挨拶の方法は、「3−2.回答のために折り返し電話をかける場合」の「(1)挨拶の方法」と同様です。こちらに非がない場合でも、しっかり挨拶するようにしましょう。

(2)謝罪の方法

こちらも、「4−1.突然の電話の場合」の「(3)謝罪の方法」と同様です。

本件のような事業所に非がないクレームの場合、相手方は理不尽なクレーマーであり、謝罪をする必要がないのではないか、とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、利用者家族が、自身の親が施設内で不当な扱いを受けていると誤解しているケースも多くみられます。結局のところ、相手の感情に寄り添う謝罪をしなければ、クレームを収束させることは難しいです。

本件では、回答に時間がかかってしまったことへの謝罪を行いつつ、マン・ツー・マンの介助ができないことについての謝罪を行うことになります。

このとき、電話相手から、マン・ツー・マンの介助ができない点について、事業所から説明を受けていない(マン・ツー・マンの介助ができると説明を受けていた)と伝えられた際は、説明が不十分であったことに対して謝罪を行うことになります。なお、不十分な説明をしていたことが事実であった場合、「事業所に落ち度があるクレーム」となりますので、今後の対応に注意が必要です。

(3)説明の方法

突然電話がかかってきた場合と同様に、電話相手の誤解や理解の相違を解くために説明することが必要です。

また、こちらに非がないからといって、頭ごなしに否定することはやめましょう。介護サービスの内容についてのクレームが、対応職員の態度に対するクレームに切り替わり、クレームが収束しない可能性があります。

繰り返しになりますが、謝罪の気持ちなしにクレームを収束することはできません。利用者家族との対立が深まり、収束に時間がかかることも想定されます。

(4)具体的な説明例

本件では、突然、クレームの電話を受けた際、介護保険の概要について十分な説明をすることができず、一度電話を切って事業所内で検討し、折り返しの電話をかける場面が想定されます。

電話を切る際の方針は、「3−1.突然の電話の場合」の「(5)電話の切り方」と同様です。なお、本件では、対応できるかどうかの要求をされているため、対応可能かどうかも含め、改めてご連絡させていただきたいと伝え、電話を切ることが考えられます。

電話の切り方によっては、対応する方向で検討をしてくれると誤解される可能性もありますので、ご注意ください。

折り返した際の具体的な説明については、以下のような内容が考えられます。

参考:話し方の例文

- 先ほどはお電話いただきありがとうございました。また、回答にお時間を頂戴して申し訳ございません。

- 介護保険サービスにおける人員基準上、対応することができないものになります。

- 特別養護老人ホームでは、利用者3名に対し介護職員及び看護職員を1名程度配置する人員基準のルールがあります。

特別養護老人ホームYでも上記の人員基準に沿って人員を配置しておりますので、どうしても1対1で介助することは難しくなります。 - そのため、マン・ツー・マンの介助の対応が可能かについてのお尋ねですが、大変申し訳ございませんが、対応することはできかねます。

- ○○様の、食事介助に対する不安なお気持ちは、我々としても理解しております。Yでは、誤嚥などのリスクに十分に注意しつつ、食事を提供させて頂いております。

- お母さまは、嚥下能力には問題なく、自らお食事が可能な方なので、ご自身で食事をとることが難しい利用者様と比べ、食事介助中の対応時間は短時間となっています。もちろん、誤嚥が発生しないよう、職員が目を配っていますし、声掛けも実施しております。

- こちらの食事介助に対する説明が不十分で大変申し訳ございません。今後とも、お母さまが安心して特別養護老人ホームYで過ごされるよう、サービス向上に努めてまいります。

5.電話で納得しない場合の対応は?

電話で丁寧に事情を説明したり、謝罪をしても、相手が納得しない場合には、まずはそれ以上の対応が必要か否かについて、慎重に考える必要があります。

例えば、相手のクレームが、事業所に非のないクレームであった場合、電話で丁寧な説明をした後であれば、それ以上の対応は不要とすることもあり得ます。

もっとも、今後の相手との関係性や、事業所側の落ち度の程度などによっては、引き続き粘り強く対応をすることが必要になる場合もあります。

具体的には、メールや手紙などの文章による対応や、対面で説明して対応することが考えられます。

電話での対応は、お互いに表情が分からず、態度を誤解されてしまう可能性があります。対面であれば、お互いの表情が見えることで、こちら側の意思が伝わりやすい利点があり、相手の様子を窺うこともできるため、円滑にクレームを収束することもできます。

もっとも、常に対面での対応が必要なわけではなく、クレームの内容や個別の事情によって、対応方法を使い分けることが肝要です。

こちらに落ち度がある場合、対面での対応は、誠意を伝える意味で対面での対応は効果的といえます。他方、こちらに非がない場合については、対面で対応する場合の事情が異なります。

前述の通り、こちらに非がないクレームについては、利用者や家族が介護サービスを誤解していることが多くあります。そこで、一度対面での説明の場を設け、実際に顔と顔を合わせて説明し、理解度を確かめながら対応することも考えられます。

▶参考:メールや手紙などの文章による対応方法については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

6.電話でのクレーム対応を第三者に任せる方法は?

この項目は、電話でのクレーム対応を職員ではなく第三者に任せる方法について解説します。

6−1.第三者に電話でのクレーム対応を任せるメリット

クレームへの具体的な対応は、既に解説した通りです。

しかし、クレームの対応は、多大な時間と手間がかかります。また、精神的なストレスも大きいものです。そこで、第三者にクレーム対応を任せることも検討の余地があります。事業所の職員は、日々の業務で多忙を極めていますので、第三者へクレーム対応を委託することで職員の精神的負担を軽減することは、職員を守る意味でも重要です。

6−2.第三者に電話でのクレーム対応を任せる方法とは?

第三者にクレーム対応を任せる方法としては以下の方法が考えられます。

- 電話代行サービスに依頼する

- 弁護士に窓口対応を依頼する

(1)電話代行サービスに依頼する方法

電話代行サービスとは、事業所にかかってくる電話の応対を専門業者に委託することができるサービスです。導入すれば、委託先の社員が電話対応を行うので、クレーム電話がかかってきた際に、一次的には、対応に時間を割く必要がなくなります。

電話代行サービスは、受けた電話内容を報告してくれるので、クレームの背後事情の把握に役立てることができます。あくまで、電話代行サービスは、電話応対を代行するものですので、最終的には職員が対応する必要がありますが、予め事情を把握して対応することができるので、いきなり電話がかかってきた場合などに比べ、落ち着いて対応することができます。

なお、クレームが苛烈であり、電話代行サービスの社員に対して激しい暴言を吐くような場合には、委託業者との契約内容によっては、代行サービスの対応を打ち切られる場合もありますので、契約時に、その規約等をしっかり確認するようにしましょう。

(2)弁護士に窓口対応を依頼する方法

次に、弁護士など交渉の専門家に窓口対応を依頼する場合です。

これは、理不尽なクレームを繰り返す特定の相手方に対する対応となります。具体的には、当該相手方に対して、弁護士から「今後は弁護士宛に連絡してください」と通知をし、事業所に電話をしないように伝えることになります。

この場合、職員は、クレーム対応のストレスから解放されることになりますが、弁護士が介入したことに対して憤りを覚えて、さらに職員への対応が苛烈になる可能性があったり、クレームに関係する利用者との間で、まだ契約関係が継続している場合などは、細かい日々のやりとりのうち、どこまでを弁護士を通さなければならないのかの境目が難しくなり、逆に手間がかかる可能性もあります。

弁護士を窓口とする場合には、依頼をする弁護士と、しっかりと話し合い、そのメリットやデメリットを検討の上、お願いするようにしましょう。

7.クレーム対応を弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

- (1)クレーム対応の説明内容や説明方法の指導

- (2)クレーム対応に納得してもらえない場合の窓口対応

- (3)顧問弁護士サービス「かなめねっと」

以下、順番に解説します。

7−1.クレーム対応の説明内容や説明方法の指導

クレーム対応は、入念な準備と相手に対する丁寧な説明が肝心です。準備が不十分であると、収束に時間がかかったり、解決が難しくなります。

弁護士法人かなめでは、事業者の皆様に対し、個別の事案に応じたクレーム対応の説明や、クレームに対する説明方法についてレクチャーを行い、サポートすることができます。

具体的なクレームの内容を確認した上で、どのように対応するか、具体的なアクションについてアドバイスさせていただきます。

まずは、一度、弁護士法人かなめにご相談ください。

(1)弁護士費用

- 1回目:1万円(消費税別)/1時間

- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。

※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

法律相談の申込みは、以下のお問合せフォームから受け付けしております。

※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

7−2.クレーム対応に納得してもらえない場合の窓口対応

電話相手がクレーム対応に納得しないケースも良く見られます。特に、悪質なクレーマーは、不当な要求を通すことが目的ですので、そもそも納得が見込めないケースもあります。

そこで、弁護士法人かなめでは、クレーム対応に納得してもらえない場合に、事業者の皆様に代わって、クレームの窓口対応を行っています。

もっとも、電話の相手に対するサービスが継続している場合などは、弁護士が介入することで逆に紛争が激化する可能性もありますので、弁護士が介入すべきかは慎重に判断する必要があります。

7−3.顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「7−1.クレーム対応の説明内容や説明方法の指導」、「7−2.クレーム対応に納得してもらえない場合の窓口対応」のサービスの提供を総合的に行う顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

具体的には、弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。

直接弁護士に相談できることで、事業所内社内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

また、顧問弁護士の必要性や、介護業界に強い弁護士の選び方、顧問料の費用感について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

8.まとめ

この記事では、電話でのクレーム対応について、事例ごとの対応方法を説明しました。

電話でのクレームのポイントとしては、相手の顔が見えないからこそ、より丁寧な対応を行うことが重要です。また、電話での対応に限らず、謝罪なくして収束することがないことも重要です。

クレーム対応をするときは、記事で解説した丁寧な謝罪と説明を意識しましょう。

電話でのクレーム対応のためのマニュアルの作成や、対応窓口の構築については、専門家のアドバイスが不可欠です。特に、非のないクレームは、ハードクレームの前兆である可能性も高いため、誤った対応により、大きなトラブルを引き起こす可能性もあります。

弁護士法人かなめでは、対応マニュアルの作成や体制づくりに対して適切なアドバイスができます。また、クレーム対応の後方支援や、納得しないクレーマーに対する窓口対応の両方を行うことができます。クレーム対応の難しさを感じた場合には、できるだけ早く、ご相談ください。

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。