「遅刻や早退を繰り返し、注意してもいっこうに改善される様子がない」

「業務中の私用スマホの利用や職員間の私語など、勤務中に不真面目な態度が散見され注意指導しているものの、反抗的な態度をとる」

など、いくら注意しても勤務態度が改善されない職員の対応に苦慮されている事業所はありませんか。

介護事業所のように、職員同士のスムーズなコミュニケーションや、密な業務連絡が重要な業種において、勤務態度が悪い職員の存在は、他の職員の業務のミスや遅滞を誘発し、事業所全体に悪い影響をもたらします。

事業所には、事業所で働く全ての職員に対し、健全で快適な職場環境を整える安全配慮義務があります。そのため、勤務態度が悪い職員を放置したことにより、周囲の職員に業務のシワ寄せがあったり、職場の雰囲気が劣悪となることでモチベーションの低下や離職に繋がり、さらにはメンタルヘルス不調などの発症により、事業所が安全配慮義務を怠ったと訴えられる可能性もあります。したがって、勤務態度が不良な職員への厳格で適切な指導は、事業所にとって非常に重要な課題なのです。

一方で、勤務態度の悪い職員に対して、厳格な注意指導を行った結果、当該職員から「パワーハラスメントを受けた」などと、訴えられてしまうケースもあり、適切な指導をするためには、その準備や対応は慎重に行う必要があります。

この記事では、勤務態度が悪い職員への指導がなぜ必要かを説明した上で、適切な指導方法や組織として取り組むべき対応策について説明します。最後まで読んでいただくことで、勤務態度の悪い職員への適切な対応やリスクを抑えた指導方法を知ることができ、問題解決することができるでしょう。

この記事の目次

1.勤務態度の悪い職員とは?

勤務態度の悪い職員とは、遅刻や無断欠勤を繰り返したり、自分に与えられた業務を責任をもって行わないなど仕事に対して不誠実な態度が散見されるような職員です。また、そういった業務態度への注意指導に対し、反抗的な態度をとったり、業務態度の改善をする努力が見られないような職員も、勤務態度の悪い職員にあたります。

勤務態度の悪い職員の職務に対する態度を表す言葉で、「職務怠慢」や「職務懈怠(「しょくむけたい」と読みます。)」という言葉もありますが、いずれも「自分の行うべき業務であるにもかかわらず、他の職員に押し付けたり、放置して行わないなど、責任をもって職務にあたらない」状況のことをいいます。

2.勤務態度の悪い職員の特徴とは?

勤務態度の悪い職員の特徴は、どういったものでしょうか。

ここでは、勤務態度の悪い職員の共通点や具体例について紹介します。

2−1.勤務態度の悪い職員の共通点

勤務態度が悪い、とされる職員の共通点は「業務を行ううえで他の職員の障害となること」です。

例えば、以下のようなケースがあります。

- 自らの業務を正当な理由なく遂行しないケース

- 自分の意見を曲げず、他者と協力して業務を行うことが難しいケース

- 業務命令に従わず、傲慢かつ不遜な態度が目立ち、他の職員に対し、威圧的な態度をとり面倒な仕事は人に押し付けるようなケース

- 自分の業務態度やミスなどを指摘されても絶対認めず、態度を改めないケース

いずれのケースも同じ事業所で働く職員にとっては、業務を停滞させる原因になり、職場環境の悪化に繋がりかねないため、早期に対応が必要です。

2−2.勤務態度の悪い職員の具体例

勤務態度の悪い職員には、次のようなケースがあります。

- 遅刻や早退を頻繁にする

- 無断欠勤などを繰り返す

- 業務中に居眠りをする

- 業務用パソコンを私的な用途に利用する

- 業務中に私用スマホで業務に無関係な閲覧を繰り返す

- 自分の業務にも関わらず、他人に押し付けて仕事をしない

- 自分の得意な業務だけを好み、そうでない業務に関わらない

- 業務ミスに対する指導に対し反発する

- 他の従業員に対し、高圧的な態度をとる

- 就業規則などのルールを守れない

- スケジュールの管理ができず、時間や期限を守れない

上記のように、労働を提供するうえで必要最低限のルールを守れない職員やそれらの勤務態度に対する注意指導があったにもかかわらず、自身の態度を改善しないような職員がいます。

3.職員の勤務態度が悪い原因とは?

では、職員の勤務態度が悪くなってしまう原因とは何でしょうか。具体的な原因を知ることで、職員への対応に役立てることができます。

典型的な原因を見ていきましょう。

3−1.職員側の理由

近年では、メンタルヘルスの不調や本人の特性、職員のプライベートな不安などが職員側の理由として多く見られます。

メンタルヘルスの不調による勤務不良がある場合、どういったことが原因で生じたメンタルヘルス不調か、という点も重要です。

例えば、職場内のパワハラやセクハラなど職場環境に起因した不調である場合、事業所が安全配慮義務(事業所は職員に対して健全な職場環境を提供する義務)を怠ったとされ、職員の業務態度不良を強く指摘することができなくなる可能性もあります。まずは、事業所には、職場を原因とするメンタルヘルスの不調が起こらないよう、職場環境を整備することが求められます。

▶参照:職場におけるハラスメント教育に関しては、厚生労働省の次のURLを参考にするなど、積極的に対策をしていきましょう。

また、最近よく聞くようになった「大人の発達障害」「グレーゾーン」と言われるような特性をもった職員に関しては、ある特定の業務に対して不得手であったり、時間管理が苦手で遅刻を繰り返してしまうなど、本人が気が付かないうちに、周りから「勤務態度が悪い人」と思われてしまうケースもあります。このような場合、丁寧な指導を行うことはもちろんのこと、当該職員に合った業務を割り当てるなど、職場の理解と協力も必要です。

▶参照:政府広報オンラインでは、大人になってから発達障害かもしれない、と気が付いた人とその周囲の人間関係についてまとめたサイトがあり、厚生労働省からは、発達障害の方をサポートしながら仕事を行ううえで必要な知識を学べる講座の案内なども紹介されています。

・政府広報オンライン「発達障害に気付いたら?大人になって気付いたときの専門相談窓口」のコラム「発達障害のある人と共に働く上でのポイントは?」

一方で、家族の介護や本人の病気による生活習慣の乱れ、借金や家のローンなど金銭的な不安から業務に集中できずミスを繰り返すなど、職員のプライベートな部分が要因となる場合もあります。こういった場合、職員のプライベートな部分に事業所が介入することは難しく、具体的に指導をすることができるのは、業務に関する点にとどまるため、業務態度不良の根本的な要因を取り除くことが難しい場合もあります。

もちろん、入職当初に想定していなかった事情により、労務の提供ができなくなった場合には、労務不提供であること自体に対して、厳粛に対応しなければならない場面もあります。

もっとも、家族の介護や本人の病気などは、いつだれが見舞われてもおかしくない事態です。そのような際、事業所として、条件面を工夫するなどして、当該職員が働くことが出来る環境を整えることは、職員の離職を防ぎ、働きやすい職場環境を構築することになり非常に有益です。

なお、今後、70歳以上の人口が増えるのに伴って、介護人口も増えていくことが予想されていることから、国は、家族の介護を理由とする離職を未然に防止するために「介護休業制度」を設け、介護と仕事を両立できる仕組みづくりを推進しています。

【弁護士 畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

職員の業務態度に問題が生じている原因が、職員さまのプライベートで抱えている問題に起因する場合、職員さま本人もどうしたらいいのかわからず困っている場合も多くあります。

弁護士法人かなめでは、「かなめねっとプラス」というサービスで事業所に勤務している職員様ご本人からのプライベート相談もお受けしております。直接、職員さまからのご相談をお聞きし、プライベートな悩みが解決することで、業務態度の改善や、事業所に対する意識の向上などにも繋がります。

サービスについての詳しいご説明は以下の動画をご覧ください。事務所へのお問合せも受け付けております。

3−2.事業所側の理由

事業所側の理由としては、職場環境や人間関係の悪化、人手不足などが挙げられます。

どのような職種においても、上司と部下の関係や同僚との関係性がよくない場合、職場内での円滑なコミュニケーションが取れず、業務が非効率になることなどによって職員の不満が溜まっていきます。

ほかにも、就業規則の服務規律に違反している職員が多くいる事業所や、不真面目な勤務態度の職員が多い職場環境では、真面目に勤務すること自体に疎外感を感じ、本来は真面目に勤務したいと思っていても、そうできない環境になることも多々あります。

また、人手不足や業務過多などにより、業務量に対して労働力が不足した環境では、最低限の業務を行うことで手いっぱいになり、業務命令に対し臨機応変な対応ができず、ミスが頻発するなど、問題行動が増加する可能性もあります。

▶参照:厚生労働省の「令和6年版労働経済の分析」では、人手不足への対応策をまとめていますので、職場環境作りの参考にしてみてください。

・厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-」の「第2節 介護分野における人手不足の状況と取組の効果」(pdf)

4.勤務態度の悪い職員を放置するとどうなる?

勤務態度の悪い職員を放置すると、職場環境が悪くなるだけでなく、他の真面目に勤務する職員に業務の皺寄せがいくため、事業所全体に大きな悪影響が生じます。

例えば、遅刻や無断欠勤を繰り返す職員がいる場合、真面目に勤務する職員が、勤務態度の悪い職員の業務時間をカバーしなければならず、必然的に業務過多になります。また、業務中に私用電話やスマートフォンを使用するなど、業務怠慢な職員と勤務する場合、真面目に勤務する職員のモチベーションが下がってしまうことも考えられます。

いずれの場合も、真面目な職員の働く環境が劣悪になることは避けられず、メンタルヘルスの不調や離職に繋がってしまう可能性も否定できません。

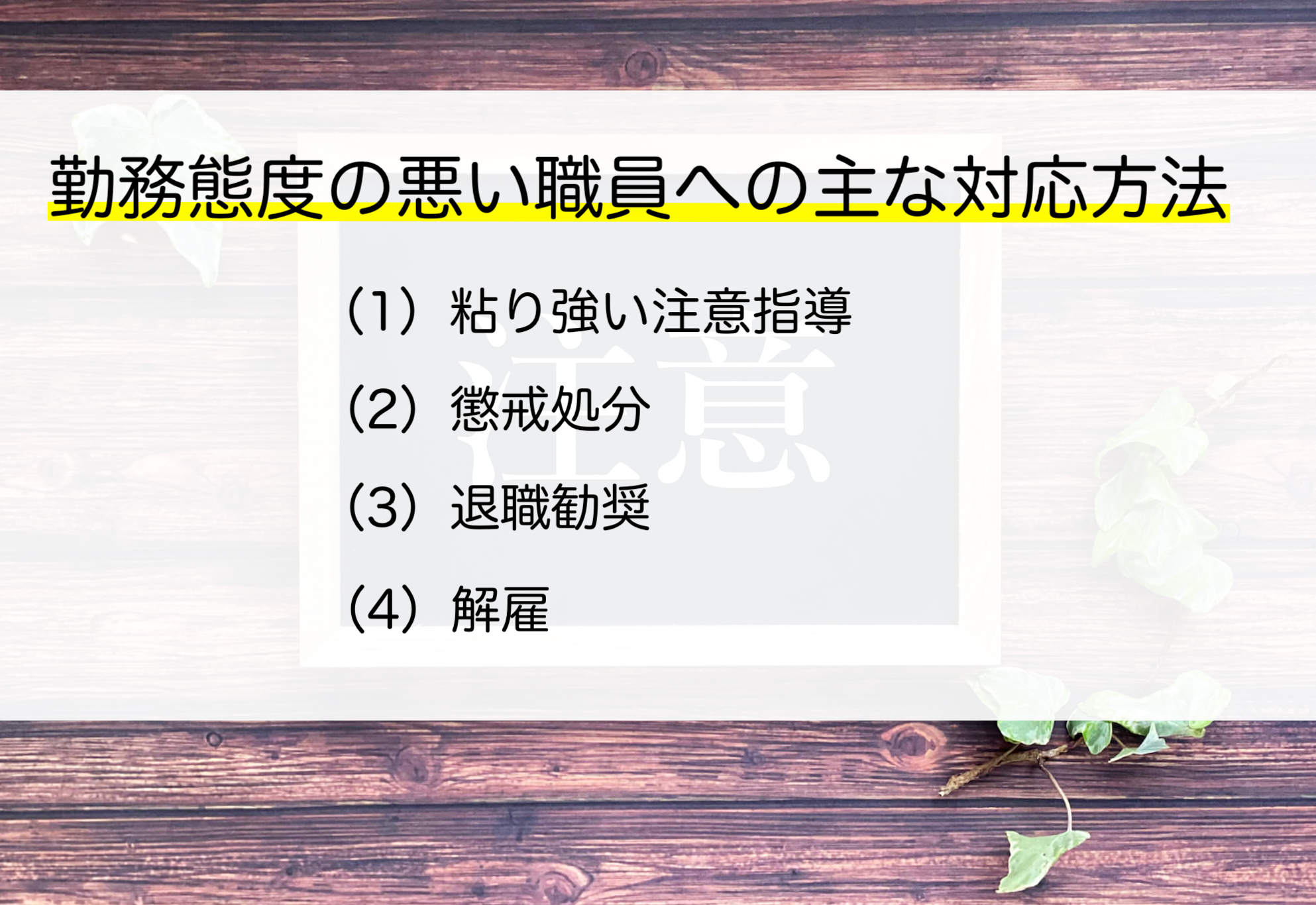

5.勤務態度の悪い職員への対応方法

それでは、ここから勤務態度の悪い職員への対応方法について解説します。

勤務態度の悪い職員への対応方法の最初の工程として、まずは、適切な注意指導が必要です。

適切な注意指導を行うためには、裁判所が着目していると思われる「注意指導とパワハラを区別する主なポイント」に気を付けましょう。

- 業務上の必要性があるか

- 見せしめ的な注意指導になっていないか

- 長時間の注意指導となっていないか

- 勤務態度に関する注意指導ではなく人格非難になっていないか

上記の点に注意しながら、指導を繰り返し、それでも改善が見られない場合、懲戒処分や退職勧奨を検討します。いずれの対応も適切なタイミングで正しいプロセスを踏むことが肝要ですので、詳しく見ていきましょう。

5−1.粘り強い注意指導

勤務態度の悪い職員に対して、まず最初にとるべき対応は、丁寧な注意指導です。

対象となる職員によって、勤務態度が悪い理由は様々ですが、まずは当人が理解できるよう粘り強く注意指導を行い、業務態度の改善を促しましょう。その際、具体的にどのように勤務態度が悪いのか、そして、どのように改善するのが望ましいのか、具体的に指摘することが肝要です。

また、注意指導を繰り返し行うことで、次にとるべき対応(主に懲戒処分の検討)に繋げることが可能です。

一般的に、懲戒処分を行う場合は、口頭やメール、書面などで注意指導を行い、その指導状況や経緯を、可能な限り客観的な証拠となる形(録音、書面など)で残しておくことが非常に重要となります。

注意指導を行う際は、業務怠慢に気が付いた時点からあまり時間を空けずに、行いましょう。ただし、懲戒処分の検討を行う際には、業務怠慢の具体的な態様や注意指導の頻度と方法などの記録があるほうがいいため、録画や録音などがない場合も、メモなどで時系列にまとめておくことが重要です。

▶参考:注意指導に関しての正しい手順や注意点などは、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

5−2.懲戒処分

再三の注意指導によっても、勤務態度に変化がなく、努力する様子も見られないような場合、懲戒処分を検討します。

▶参考:懲戒処分についての全般的な解説はこちらをご参照ください。

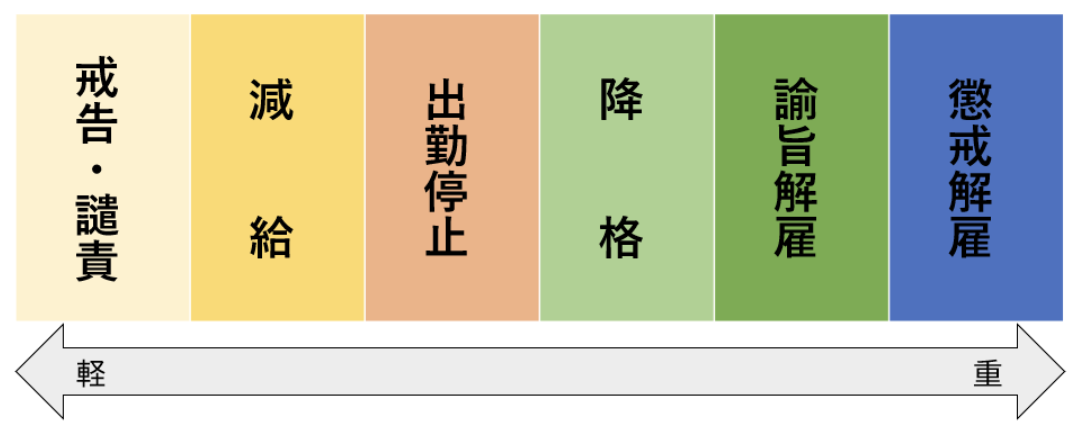

懲戒処分をするためには、就業規則に懲戒処分として規定されていることが必要です。一般的に、就業規則には下記の6種類の懲戒処分が規定されていることが多く、処分によって、その程度の軽重に差があります。

(1)戒告・譴責

戒告・譴責は、注意指導してきた問題とされている業務態度が是正されない場合に懲戒処分という形式で改めて注意し、場合によっては始末書を提出させる処分です。通常は、懲戒処分の性質上、書面で実施します。

▶参考:戒告については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

(2)減給

減給処分は文字通り、給与を一部減額する処分です。減給については、労働基準法91条による制限があり、具体的には、減給処分の限度は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払いにおける賃金の総額の10分の1を超えてはならないことになっています。

▶参考:減給については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

(3)出勤停止

出勤停止は労働者の労務提供の権利を剥奪し、労務提供されない期間の給与を支払わない処分です。出勤停止期間中は、労務提供がないため、事業所はその期間の給与を職員に支払う必要はありません(ノーワークノーペイの原則)。給与の減額は出勤停止期間に相当する部分だけにとどまりますが、減給処分のように、給与の減額幅に法令上の制限はありません。ただし、出勤停止期間が長期間にわたる場合、公序良俗の観点から、違法となる可能性もあるため、期間の決定には慎重な判断が必要です。また、就業規則上に日数の制限があることが多いので注意しましょう。

▶参考:出勤停止については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

(4)降格

さらに一歩踏み込んだ処分として、降格処分があります。これは、職員にこれまで与えられていた役職や資格、職務上の権利を剥奪する処分であり、役職・資格の剥奪に伴い給与も減額される可能性がある処分です。

▶参考:降格については、以下の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

(5)諭旨解雇・懲戒解雇

諭旨解雇、懲戒解雇は、処分の程度は異なりますが、いずれも労働者の「労働者としての立場(会社で働く権利)」を奪う処分になるため、職員に与える影響は最も大きい処分と言えます。

諭旨解雇は、懲戒解雇相当の事由がある場合でも、本人に反省が認められる時に、解雇事由に関して本人に説諭し、退職届を提出するよう勧告する懲戒処分です。

一方で、懲戒解雇は企業の信頼を失墜させるような重大な非違行為や職場環境を著しく毀損する問題行動のある職員を一方的に解雇する処分であり、懲戒処分の中では最も重い処分です。

5−3.勤務態度の悪い職員を辞めさせるには?

勤務態度の悪い職員を辞めさせるためには、どのような選択肢があるのでしょうか。いっしょに確認していきましょう。

(1)勤務態度の悪い職員を辞めさせることはできる?

勤務態度の悪い職員を辞めさせることは可能です。ただし、退職(または解雇)に至るまでの過程については、慎重な判断と適切なプロセスを履践することが重要です。

職員の解雇に至るまでには、以下のような大きなプロセスがあります。

- 粘り強い注意指導

- 懲戒処分(諭旨解雇よりも軽いもの)

- 退職勧奨

- 解雇

ここまで、適切なプロセスに従って注意指導をし、その際、客観的な証拠となる注意指導のメールや、指導した際の日時の入った記録などを保管している場合、懲戒処分をするための必要な証拠は集まっているはずです。また、それをもとに、既に軽度の懲戒処分も行っているかもしれません。

懲戒処分をしても、なお勤務態度が改まらず、業務怠慢や遅刻、早退などを繰り返している場合、退職勧奨を行うことが有効です。退職勧奨については、次項「(2)退職勧奨」で説明しますが、勤務態度不良の職員及び事業所、また事業所で働くその他の職員の3者にとって、非常に有効な手段です。

職員が退職勧奨に応じず、自主退職に至らなかった場合、懲戒処分としての解雇を検討することになるでしょう。

いずれの段階に進むにせよ、はじめに行う注意指導のタイミングと適切なプロセスの履践は非常に重要なポイントになります。このプロセスが履践されていなかった場合、職員との間でトラブルが発生しやすく、パワハラで訴えられたり、不当解雇で訴えられたり、さらに深刻で重大なトラブルに発展する恐れがあります。

慎重な判断と適切なプロセスの履践のためには、必ず、弁護士などの専門家に相談しアドバイスをもらいつつ、進めていくようにしましょう。

(2)退職勧奨

退職勧奨は、懲戒処分の解雇とは異なり、強制力のあるものではありませんが、問題となっている職員に自主的な退職を促し、職員の納得を得られた場合、職員の意思により退職手続きに進む手段です。

業務態度に問題があり、再三の注意指導や懲戒処分を行っても、態度が改善されない場合には、職場環境が著しく乱されている状況と言わざるを得ず、事業所としても他の職員にとっても非常に良くない状況です。また、問題職員本人も、自分自身の状況を変えることができず、困っている可能性もあります。環境を変えるという意味でも、退職勧奨することは、問題職員・事業所・他の職員の三者にとって非常に有効な手段になり得ます。

退職勧奨を行う場合、事業所と職員の双方で協議し、職員の自主的な意思により、退職手続きを行うため、退職時のさまざまな条件の取り決めができるなど、うまく利用することができれば、非常に効果的です。

(3)解雇

粘り強い注意指導をし、軽度のものから順に懲戒処分を行っていき、退職勧奨をしたにもかかわらず、問題行動が改善されることも、自主的に退職することもなかった場合、事業所は解雇の検討を行わざるを得なくなります。

解雇には、普通解雇と懲戒解雇がありますが、いずれの場合も、職員は労働者としての立場を失うため、非常に厳しい対応となります。そのため、裁判所は、いずれの解雇の場合についても、雇用主側に厳しい態度をとっています。

しかしながら、これまでに解説してきたプロセスを踏んできた場合、記録や書面をもとに必要な資料はそろってきているはずです。

実際に、粘り強い注意指導を続けた末に解雇をした事案で、解雇が有効とされた裁判例として、日本マイクロソフト事件(東京地裁 平成29年12月15日判決労判1182.54)などが参考になります。この裁判例では、モンスター社員に対する注意指導や、注意指導に対するモンスター社員の態度がメールのやりとりで残っており、その上で書面での注意指導も行なうなど、解雇に向けたプロセスが確実に履践されています。

▶参考:普通解雇や懲戒解雇の具体的な進め方などについては、それぞれ以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(4)パート・アルバイトの職員を解雇する場合の注意点

アルバイトやパート職員であっても、適切なプロセスを踏まずに解雇することはできません。一般的には、正社員同様、正当な理由があり適切な手続きを得たうえで、解雇することになります。

では、正当な理由とはどういうものでしょうか。

就業規則にある解雇事由に相当する非違行為があった場合の懲戒解雇や経営不振による整理解雇などが正当な理由に挙げられます。ただし、いずれの場合であっても、客観的事実に基づく証拠があることや、事業所側がその事実に関して職員への説明を十分に行っていることなどが重要です。

また、適切な手続きというのは、正社員同様、注意指導を行い、退職勧奨をしたものの、それを職員が拒否し、それでも勤務態度を改めない場合、懲戒解雇を検討します。

ただし、有期雇用契約の場合、契約期間中の解雇は正社員のそれよりもハードルが高いと考えられていますので、迷った場合は、必ず弁護士にアドバイスを求めましょう。

なお、契約期間満了での雇止めについては、解雇ではありませんが、解雇に類するものとして一定のハードルが設定されています。具体的には、有期雇用契約でも、過去に何度も契約期間を延長しているなど契約更新が期待されるような状況の場合などについては、雇止めが無効になる場合もあるため、注意が必要です。

▶参考:雇止めについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

【弁護士畑山 浩俊のワンポイントアドバイス】

事業所からの相談で、よくある内容に、労働力不足と職場環境の悪化があります。

具体的には、勤務不良の職員がおり、業務怠慢が横行しているにも関わらず、職員の人数がそもそも不足しており、当該職員が離職することで、業務を行うことができなくなることを恐れるあまり厳格な注意指導ができないということです。

こういった場合、職場環境が悪化したために、問題のない職員まで離職してしまうことも考えられます。

事業所には職場環境を健全に保ち、職員が安心して業務を行えるようにする義務がありますので、業務怠慢を繰り返す職員への注意指導を行いつつ、新規職員の採用活動を積極的に行い、仮に勤務不良職員が退職しても、人員不足で困った状況にならないよう、採用活動や人員配置に心血を注ぐ必要があります。

6.勤務態度の悪い職員への対応を弁護士に依頼すべき理由

勤務態度の悪い職員は、一般的に横柄な態度で、自分の非を認めない傾向にあります。そういった職員に対する注意指導は、初歩の段階から、用心深く行わなければ「パワハラを受けた」「不当な取扱いを受けた」と反発されかねません。

勤務態度の悪い職員に対し、適切な対応をするためには、問題行動の発覚時から計画的な準備をするなど、正しいプロセスを踏むことが重要になるということです。業務怠慢が発覚し、注意指導する際に、すぐに相談ができる労働問題に強い弁護士、そして介護業界に明るい弁護士がいることは、どの事業所にとっても心強いものです。

また、懲戒処分に至る前の注意指導段階から弁護士へ相談することで、勤務態度の悪い職員の業務改善を適正に行うことはもちろんのこと、今後の懲戒処分への対応が必要になることも見据えて、必要な証拠を揃えていくことが可能です。

事業所として対応に苦慮する状況になることは可能な限り避け、取るべき手段がまだ数多く残されているうちに、弁護士に相談することを心がけましょう。

7.問題職員に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、勤務態度の悪い職員の対応に関して、以下のようなサポートを行っております。

- 1.勤務態度が悪い職員に対する注意指導、懲戒処分のサポート

- 2.職員とトラブルに発展した際のサポート(団体交渉、労働審判、訴訟 等)

- 3.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

それぞれのサポート内容についてご紹介します。

7−1.勤務態度が悪い職員に対する注意指導、懲戒処分のサポート

例えば、職員が勤務中に私用でスマートフォンを長時間触っているなど、仕事に対して怠慢であるケースが考えられます。本人が勤務態度の悪さを自覚していない可能性もありますので、先輩職員が問題行動を確認の上、直接注意をし、指導することが有効です。

もっとも、このような職員は、そもそも改善の見込みがなく、現場での教育指導が功を奏さないことも少なくありません。その場合、指導の方向性は、問題職員に対し懲戒処分を検討する方向となります。

それでも改善が見込めない場合、徐々に重い処分を検討し、最終的には退職勧奨や解雇など、問題職員との雇用契約を終了させることを検討していくことになります。

勤務態度の不良は、成績不良と比べ抽象的な評価といえます。一つの行動から直ちに認められることはほとんどなく、日々の積み重ねにより評価されるケースが多いです。

弁護士法人かなめでは勤務態度の悪い職員への対応について、対応方針を立てた上、適切なプロセスを踏んでいくサポートを実施します。

7−2.職員とトラブルに発展した際のサポート(団体交渉、労働審判、訴訟 等)

問題職員への対応について、当該職員が「ハラスメント行為に当たるような厳しい指導で、不適切であった」「自分にだけ不当な懲戒処分が行われた」などと会社側を訴える場合があります。

当該職員が組合員であった場合は組合を通した団体交渉であったり、労働基準監督署へ駆け込んだ場合は労働審判手続きが行われたり、また地位確認等請求を求めた訴訟の場合も考えられます。

いずれも、職員が事業所の行った指導や対応を不服と訴える行動です。

実際に、懲戒処分に相当する問題行動があったとしても、注意指導やその後の懲戒処分について適切な手順を踏まなかった場合、職員に対する名誉棄損などで損害賠償の請求を受けたり、懲戒処分が無効と判断される可能性があります。「懲戒処分が無効」と判断されると、バックペイ(支払われなかった給与を遡求して支払うこと)や損害賠償を請求されるなどのリスクを負うことになります。

弁護士法人かなめでは、懲戒処分後に法的手続きが取られた場合、代理人として対応することにより、事業所の皆さんの心理的、物理的な負担を軽減することができます。

7−3.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「7−1.勤務態度が悪い職員に対する注意指導、懲戒処分のサポート」及び「7−2.職員とトラブルに発展した際のサポート(団体交渉、労働審判、訴訟 等」など介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、法的対応が必要な場合、迅速な対応をすることが可能です。いつでもご相談いただける体制を構築しています。法律の専門家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々な困りごとに対応しています。

直接弁護士に相談できることで、事業所内での業務効率が上がるとともに、職員間の情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

また以下の記事、動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

▶︎参考:介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説

▶︎参考:【介護事業者の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画

【弁護士畑山 浩俊のワンポイントアドバイス】

弁護士法人かなめでは、顧問先様を対象に、普段の労務管理の参考になる労働判例を取り上げ、わかりやすく解説する「かなめゼミ」を不定期に開催しています。研究会の中では、参加者の皆様から生の声を聞きながらディスカッションをすることで、事業所に戻ってすぐに使える知識を提供しています。

7−4.弁護士費用

(1)顧問料

- 顧問料:月額8万円(消費税別)から

※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、以下のお問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

また、顧問弁護士サービス以外に弁護士法人かなめの弁護士へのスポットの法律相談料は、以下の通りです。

(2)法律相談料

- 1回目:1万円(消費税別)/1時間

- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。

※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方か らのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

8.まとめ

この記事では、勤務態度の悪い職員を解雇できるか、また解雇に至るまでにどういった対応が必要か、について具体的な事例や対応方法を解説しました。

介護事業所など、職員が共同で業務を行い、密な連携のもと、利用者にサービスを提供する業種において、職場に勤務態度が悪い職員がいることは、周りの職員だけではなく、サービスを利用する利用者またその家族にも悪影響を与えます。

一方で、勤務態度の悪い職員への注意指導は、適切なタイミングと方法で行うことが重要であり、間違った方法で指導指導を行った場合、当該職員から「不当な扱いを受けた」「パワハラだ」などと、訴えられてしまう可能性も否定できません。

また、注意指導で勤務態度が改善されなかった場合、懲戒処分を検討することも念頭に、当該職員への注意指導は最初の段階から、適切な注意指導と証拠固めを行うことが肝要です。

事業所主導の注意指導や適切なプロセスを経て客観的な証拠を収集するなど、対応に不安がある場合は、専門家である弁護士に早期に相談し意見を仰ぐことをおすすめします。

この記事を参考にすることで、事業所内の勤務態度の悪い職員を減らし、職場環境を健全に保つことができます。また、勤務態度の悪い職員が減ったことにより、クレーム対応や連絡の不備による業務ミスを減らし、日々の業務をスムーズに行うことも可能です。事業所全体が気持ちよく過ごせる環境をつくるため、ぜひ、参考にしてください。

介護業界に特化した弁護士法人かなめでは、勤務態度の悪い職員の対応など、さまざまな問題職員対応に関するご相談に対応してきた実績があります。迅速で的確なアドバイスをするだけでなく、懲戒処分・退職勧奨・解雇後に法的手続きが取られた場合などの代理人としての対応サポートも行っています。勤務態度の悪い職員の対応など、問題職員の対応にお困りの場合は、弁護士法人かなめまでご相談ください。

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。