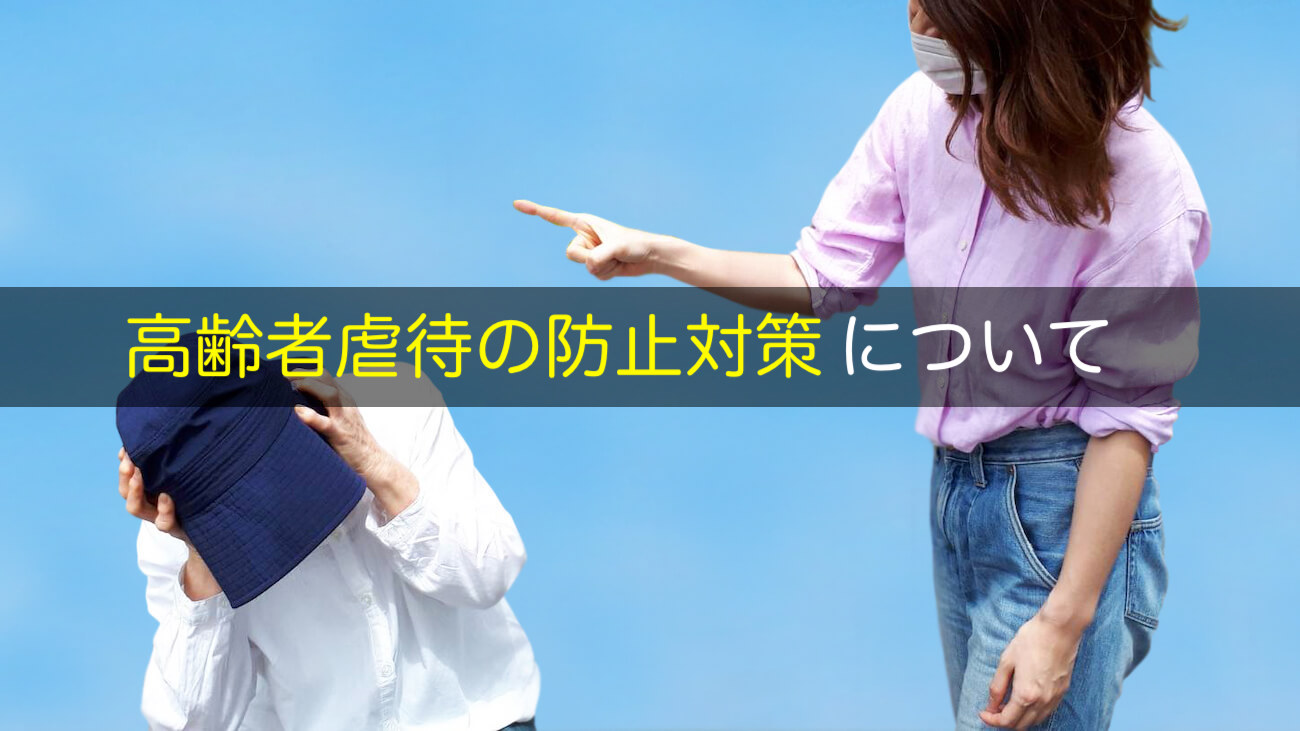

近年、高齢者虐待は報告件数が増加しており、令和2年度は若干の減少が見られたものの、介護事業所の職員による虐待件数は報告数に比例して増加しています。

介護事業所としては、高齢者虐待の防止のため、様々な対策を講じたり、研修を受けたりしていると思いますが、その中でつい、以下のように考えていないでしょうか?

- 高齢者虐待は職員のモラルの問題

- 実際の現場で、この程度のことが虐待になるわけがない

- 利用者は認知症でもあるし、少しのことであれば黙っていた方がよいのではないか

高齢者虐待の原因は、決して職員のモラルだけの問題ではありません。

職場環境、職員への教育、指導の欠如、そして介護事業所の隠蔽体質など、様々な要素が、高齢者虐待を助長し、一度介護の現場で高齢者虐待が発生、発覚すると、利用者家族、行政、警察、虐待をした職員など、様々な方面への報告、調整が必要となり、介護事業所内は一気に混乱に陥ります。

そして、高齢者虐待の発生により、事業所や職員は民事・刑事上の責任を問われることもあり、利用者離れや風評被害などによって事業所運営が困難な状態となることも考えられます。

また、令和3年度の介護報酬改定により、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付けられました。

このように、介護事業所としては、いかに高齢者虐待を防止できる環境を整備するかがポイントとなります。

この記事では、介護の現場における高齢者虐待について、高齢者虐待が発生する原因について解説した上、実際に高齢者虐待を防止するための法令や、高齢者虐待防止の対策の具体例について解説します。

また、高齢者虐待防止の対策の中で、特に専門家による研修が効果的である理由についても解説します。

事業所一丸となって、高齢者虐待が発生しない職場づくりを、実践していきましょう。

この記事の目次

1.高齢者虐待の実態

最初に、介護現場における高齢者虐待の防止対策を説明していくにあたり、高齢者虐待における実態について確認しておきましょう。

1−1.高齢者虐待とは?

高齢者虐待とは、高齢者が、親族、介護事業所の職員などの他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること全般を指します。

具体的には、以下のような行為を指します。

- 1.身体的虐待:暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

- 2.ネグレクト(介護放棄):必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させる行為

- 3.心理的虐待:脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与える行為

- 4.性的虐待:本人が同意していない、性的な行為やその強要行為

- 5.経済的虐待:本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限する行為

(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条4、5項)

これらの虐待行為は、複合的に行われることも珍しくありません。

高齢者虐待全般に関する基礎知識をはじめ、各種類ごとの対応方法などについて詳しくは、以下の記事で詳しく解説をしているので、併せてご覧下さい。

1−2.高齢者虐待に関するデータ

厚生労働省による調査では、養介護施設従業者等による虐待において特定された被虐待高齢者1232人(令和2年度)のうち、身体的虐待が641人(52.0%)、心理的虐待が321人(26.1%)、介護等放棄が295人(23.9%)でした。

▶引用元:「令和2年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に 基づく対応状況等に関する調査結果」(PDF)

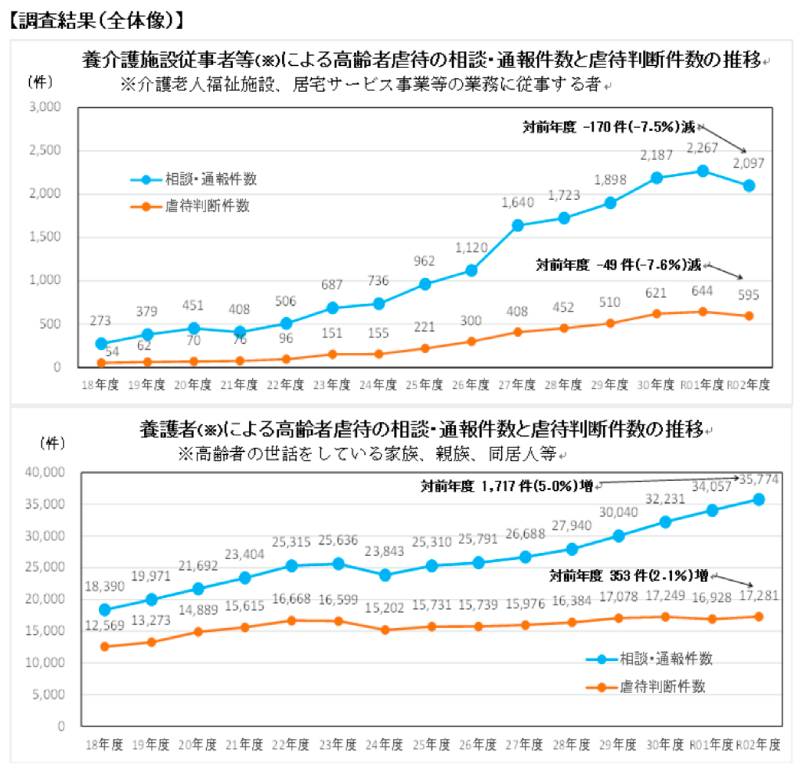

また、養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待判断件数は、令和元年度まではいずれも増加していますが、令和2年度はいずれもやや減少しています。

一方、新型コロナウイルス感染症の流行により、外出自粛等により高齢者が外出を控え、居宅で長い時間を過ごすこと等により、養護者の生活不安やストレスが増加し、養護者の介護疲れなどの要因が影響したためか、養護者による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待判断件数は増加を続けています。

▶引用元:「令和2年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に 基づく対応状況等に関する調査結果」

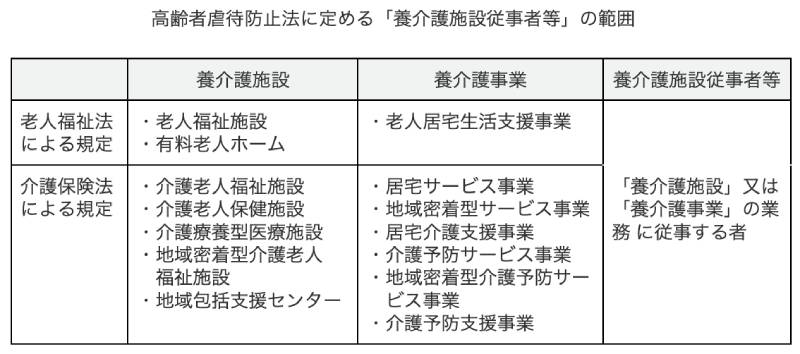

なお、養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」で、同居の親族が典型例です。養介護施設従業者等とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務 に従事する職員で、以下の範囲を指します。

(高齢者虐待防止法第2条)

▶引用元:厚生労働省「Ⅰ 高齢者虐待防止の基本 – 厚生労働省」(PDF)

2.高齢者虐待防止に関する法令「高齢者虐待防止法」

次に、高齢者虐待防止に関する法律について解説していきます。

2−1.高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」は、平成18年4月1日に施行された法律であり、「高齢者虐待防止法」と省略されて呼ばれることが一般的です。

この法律は、介護保険制度の普及、活用が進む中、一方では高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題とななったことを背景に制定され、高齢者の権利保護や、高齢者虐待の早期発見、早期対応の施策を国及び地方公共団体に整備させることを目的としています。

高齢者虐待防止法では、国及び地方公共団体、国民、保健・医療・福祉関係者、要介護施設の設置者、養介護事業者それぞれの責務を定め、さらに市町村、都道府県、国及び地方公共団体の役割について定めています。

この中で、保健・医療・福祉関係者の責務としては、以下が規定されています(高齢者虐待防止法第5条)。

【保健・医療・福祉関係者の責務の規定】

・高齢者の福祉に業務上又は職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めること。

・国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受け た高齢者の保護のための施策に協力するよう努めること

また、養介護施設の設置者、養介護事業者の責務としては、以下が規定されています(高齢者虐待防止法第20条)

【養介護施設の設置者、養介護事業者の責務の規定】

・従事者に対する研修の実施

・ 利用者や家族からの苦情処理体制の整備その他従事者等による高齢者虐待の防止のための措置を講じること

高齢者虐待防止法については、以下の条文も掲載しておきますのであわせてご参照下さい。

2−2.厚生労働省のガイドライン

厚生労働省が公開する「Ⅰ 高齢者虐待防止の基本 」では、高齢者虐待防止法の概要が整理されているほか、留意事項として以下の6つの点が指摘されています。

- (1)虐待に対する「自覚」は問わない

- (2)高齢者の安全確保を優先する

- (3)常に迅速な対応を意識する

- (4)必ず組織的に対応する

- (5)関係機関と連携して援助する

- (6)適切に権限を行使する

これらは、主に行政機関に対する義務を規定するものですが、基本的な虐待に対する対応スタンスや優先すべき事項について参考になります。

厚生労働省のガイドライン「Ⅰ 高齢者虐待防止の基本」は、以下に掲載しておきますのであわせてご参照下さい。

また、虐待に対する「自覚」に関しては、以下の動画でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

3.高齢者虐待を防止する具体的な方法

それでは、高齢者虐待防止の対策として、発生原因を踏まえて具体的な方法を見ていきましょう。

3−1.高齢者虐待が発生する原因は?

「虐待をするような職員は、そもそも人間性が問題だ!」

そのように考える経営者や管理者もいるかもしれません。

しかしながら、介護の現場で発生する虐待は、そのような単純な個人の問題ではなく、実際に統計(令和元年度『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』に 基づく対応状況等に関する調査結果)では、「教育・知識・介護技術等に関する問題」が虐待の原因の過半数(56.8%)をしめ、ついで「職員のストレスや感情コントロールの問題」(26.4%)、「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」(20.5%)、「人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ」(12.6%)が原因であるとの結果が出ています。

例えば、介護職員の中には、高齢者の病気や心身の状況についての理解が乏しいが故に、「この人は自分に嫌がらせをしている!」などと思い込んで腹を立てて冷たく接してしまったり、「どうせ何を言っても認知症だから何もわからないだろう」などと誤った考えから平気で暴言を吐くなど、虐待につながる言動をとってしまうこともあれば、自分の言動が、「虐待」であるとすら認識していない職員も存在します。

これに加え、重労働であり、高齢者の生命や身体を預かるという重い責任を有している介護職員が、慢性的な人手不足の中、特に認知症の利用者の方と接する中で、心ない罵倒をされたり、「物を盗んだ」などと疑いをかけられたり、暴力やセクシャルハラスメントを受けることも珍しくありません。

これらが職場の中で「当たり前」だとされ、誰にも相談できない状況となっていたり、むしろ職場の中でも、様々なハラスメントを抱えている状況になると、精神的なストレスから、虐待に手を染めてしまう職員も出てきます。

そして、これらに拍車をかけるのが、事業所による隠蔽体質です。

職員が、虐待を発見して事業所に報告しても、事業所がこれをもみ消してしまうような行動を取る場合、虐待の早期発見は難しくなりますし、その結果良心のある職員が離職してしまうということもあります。

事業所にとって、虐待問題は事業所をあげて取り組むべき問題です。

虐待を放置、隠蔽することの問題については、以下の動画でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

3−2.高齢者虐待防止の対策と具体的な方法【対策例付き】

それでは、ここからは具体的な高齢者虐待防止の対策について解説します。

(1)職員のストレスケア

虐待を防止するために一番重要なことは、職員のストレスを軽減することです。

職場での悩みを抱え、誰にもそれを相談できないままストレスが溜まり、その結果虐待に手を染めてしまうというケースが多いです。

例えば、職員1人1人が、日頃の悩み等が相談できるような雰囲気づくりをすることは非常に有効です。

また、利用者や、利用者家族からのセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなどが発生している場合には、介護事業所としては毅然とした態度をとり、職員を守るための行動を取るようにしましょう。

なお、カスタマーハラスメントについては、以下の記事で基礎知識や対応方法をはじめ、防止対策などを詳しく解説しているのでご覧ください。

具体的な対策例

- 職員に対して、ヒヤリハット事案などを報告させる際に、利用者や利用者家族からのセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント行為などについても併せて報告をさせる。

- 職員との間で定期的な面談等を実施する。

- 利用者や利用者家族からのハラスメントや、職場でのハラスメントが発覚した場合には、弁護士などの専門家に相談できる体制を整えておく。

(2)職場環境の改善

慢性的な人手不足は、身体拘束などのリスクを上げる他、職員の心身に多大なストレスを与えます。

例えば、休憩や休息などをしっかり取ることができる環境を整えた上、業務に熱心な職員が離職をしないよう、事業所側として可能な限りの配慮を検討するようにしましょう。

また、定期的に会議を開催し、職員同士が、「それって虐待にあたるんじゃないの?」と声を掛け合い、行動をチェックし合って介護サービスを改善していけるような機会を持つようにしましょう。

具体的な対策例

- 夜勤の職員を複数名として、交代で休憩を取ることができる環境を整える。

- 職員との間で定期的な面談等を実施する。

- 職員が有給休暇を正しく取得できるよう、事業所側でも計画的な取得を促すようにする。

- 定期的に行われる朝礼や会議などの中で、職員から日々のケアでの悩みや対策について報告させ、意見交換の機会を持つ。

(3)虐待防止のための研修の実施

介護職員の中には、自分の行為が虐待に当たり得ることを知らない方もいます。

また、経験の浅さから、高齢者の心理状態等が理解できず、嫌がらせを受けているなどと勘違いして、利用者に対してその怒りや苛立ちをぶつけてしまう職員もいます。

虐待防止は、まずはこれらについての知識を得ることで実現できます。

高齢者虐待に関する研修を実施し、何故、利用者がそのような行動を取るのか、何気なく行う行動に一体どんな問題があるのか、などを丁寧に、かつ、繰り返し学ぶことで、職員の意識にもこれらが身に付き、介護サービスの質を向上させることが可能です。

また、研修の際には、例えば虐待をすることでどんな責任を負い得るかなど、法的なシーンからの解説も不可欠です。

そのため、研修の外部講師としては、介護業界に精通した法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいです。

加えて、介護職員それぞれが自ら虐待について学び、発表や意見交換をして理解を深めることで、意識の定着にもつながります。

具体的な対策例

- 介護業界に精通した弁護士に高齢者虐待の研修を依頼する。

- 介護職員に持ち回りで虐待について勉強してもらい、定期的な報告会を実施して意見交換をする。

(4)虐待防止マニュアルの作成

事業所で、虐待を防止するためのマニュアルを作成しておき、虐待が発生しそうな場面等での対処法などを常に確認ができるようにしておくことも有益です。

虐待防止マニュアルは、行政も雛形等を公開しており、例えば、神奈川県のホームページでは、高齢者虐待についての考え方等から詳しく解説をしています。

具体的な対策例

- 各事業所のある都道府県等のホームページで「虐待防止マニュアル」の雛形を入手した上、事業所の実情に合わせてカスタマイズする。

- 虐待防止マニュアルの内容を周知するため、定期的に勉強会や研修会を実施し、職員の意見等を基に、より事業所の実情に応じたマニュアルになるよう改定を加えていく。

(5)職員による虐待報告窓口の設置

もし、虐待を発見しても、これを職員が見てみぬふりをしてしまっては意味がありません。

まずは、事業所として、職員に対して、「虐待を見逃さない、許さない」という姿勢や態度を明確にしておく他、職員が虐待を報告する窓口を設置、周知し、虐待や虐待の恐れのある場合にすぐに通報が受けられるようにしておきましょう。

具体的な対策例

- 虐待報告窓口設置した上、事業所内で利用している連絡ツールで連絡先のメールアドレス、電話番号、担当者などを周知をする。

【筆者:弁護士 畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

虐待報告窓口に通報があった場合、通報者である職員より「自分が言ったことを本人に知られたくない」という意向が聞かれることがよくあり、そのような感情は、一緒に働いている職員としては当然抱くものだと思います。

事業所としては、このような意向は最大限尊重し、原則としては通報者を明かさずに調査を進めることが必要となります。

具体的には、

- 防犯カメラを設置している場合は、防犯カメラをチェックする

- 利用者に外傷や精神的な不安定さが見られる場合には、診察を受けさせる

ことを端緒として、調査を進めていくことが考えられます。

しかしながら、虐待の内容によっては、通報者がどうしても特定されてしまうようなシチュエーションであったり、通報者の通報以外に虐待を基礎付けるものがないケースもあります。

そのような場合には、事業所として通報者を説得し、もちろん積極的に通報者を明かすことはしないものの

- 調査の過程で相手方に通報者がわかってしまう可能性があること

- 事業所として可能な限りの配慮をするので(顔を合わせないようにシフトを変更するなど)、虐待を明らかにするために必要なことであること

- 施設として虐待を隠ぺいすることはできないこと

について理解を求めた上で、慎重に調査を進めるようにしましょう。

4.専門家による研修の意義

虐待の防止には、専門家による研修が非常に有益です。

以下では、専門家である弁護士による研修の意義について解説します。

4−1.正確な知識の取得

職員の中には、介護や虐待に関する正確な知識を有していないために、過度にストレスや嫌悪感を抱いて虐待に手を染めてしまったり、虐待と気付かずに虐待を行ってしまうケースが多くあります。

専門家である弁護士は、裁判例の他、さまざまな事案を集積しており、介護に関する知識へのアクセス方法や虐待事案などを、「リアルな事実」として多く把握しています。

そのため、書籍等を読むだけでは理解がし難い内容も、研修を受けることでイメージが湧きやすくなり、自らの知識の習得や整理に結びつきます。

4−2.法的責任の認識

弁護士は法律の専門家です。

そのため、虐待がなぜ違法になるのか、という法的責任の観点や、実際に虐待が違法となった結果、事業所や職員にどんな責任が認められるかなどについて、具体的な事案を通じて研修をすることが可能です。

例えば、虐待の中でも、身体的虐待に関わる「身体拘束」の問題では、法的な観点から、違法となる「身体拘束」と、適法な「身体拘束」があります。

詳しくは、以下の記事で紹介していますので、併せてご覧下さい。

法的責任について学ぶことで、事案をただ知るだけではなく、何故虐待を行ってはいけないのか、という根本的な原理を知ることが出来るため、知識としてもより定着しやすくなりますし、「虐待をしてはいけない」、という強い動機付けにもなります。

4−3.客観的な視点からの防止策の提案

事業所内部での研修は、実際に身近で発生した事案や、具体的な利用者、事業所の状況を踏まえたより実践的なものとして効果的ですが、その反面、内部から見ていたのでは気付くことができない介護や虐待に対する視点もあります。

また、職員同士でも、お互いの忙しさや利用者対応の困難さを認識しているからこそ、厳しいことが言えないなどの弊害も生じ得ます。

そのような時に、外部より、客観的な視点からの指摘を受けることで、事業所内では議題にしづらかった内容も議論の対象にでき、さらには、内部から見ていたのでは気付くことが出来なかった様々な防止策が提案される可能性があります。

内部では「できない」と思い込んでいたことも、他の事業所の取り組みや裁判例の枠組みなどを学ぶことで、少し方法を変えれば応用できることもたくさんあります。

あえて少し距離のある専門家からの提案を受けることで、虐待防止対策をより強固なものにしていきましょう。

5.介護業界に特化した弁護士法人かなめによるサポート内容のご案内

弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

- (1)虐待防止の研修

- (2)虐待発生時の対応

- (3)ヒヤリハット研究会

- (4)顧問サービス「かなめねっと」

5−1.虐待防止の研修

虐待の防止には、これまでに説明してきたように、職員への教育が不可欠です。

弁護士法人かなめでは、事業所において、様々な裁判例や集積してきた事案を元に虐待防止についての研修を行い、職員の知識の定着を助け、提供する介護サービスの質の向上等を図ります。

弁護士法人かなめがサポートする研修については、以下のページも併せてご覧下さい。

弁護士法人かなめでの研修費用は以下の通りです。

- 1回あたり10万円(消費税別)から(交通費等実費)

※事業規模、研修の内容や時間によって費用は異なります。まずは、お問合せ下さい。

5−2.虐待発生時の対応

実際に虐待が発生すると、事業所としてはただでさえ混乱が大きい上、発生当初から、多くの関係者との間の調整が必要となります。

弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、虐待が発生した直後からご相談をお受けし、段階に応じて行うべき措置やその順序などをアドバイスすることができます。

5−3.弁護士費用

また、弁護士法人かなめへの法律相談料は以下の通りです。

- 1回目:1万円(消費税別)/1時間

- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。

※法律相談は、「1,弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2,ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

※また、法律相談の申込みは、お問合わせフォームからのみ受け付けおります。

※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方か らのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

5−4.ヒヤリハット研究会

弁護士法人かなめでは、介護事業所の方々と共に、実際に生じた事例、裁判例を元にゼミ形式で勉強する機会を設け、定期的に開催しています。

実際に介護事業所の現場から得た「気づき」を参加者で共有し、それぞれの参加者の介護事業所の現場にフィードバックができる機会として、ご好評を頂いています。

詳しくは、以下のページをご覧下さい。

5−5.顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

具体的には、弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。

直接弁護士に相談できることで、事業所内社内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

以下の記事、動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

(1)顧問料

- 顧問料:月額8万円(消費税別)から

※職員従業員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

6.まとめ

この記事では、介護の現場における高齢者虐待について、高齢者虐待が発生する原因について解説した上、実際に高齢者虐待を防止するための法令や、高齢者虐待防止対策の具体例について解説しました。

また、高齢者虐待防止対策の中で、特に専門家による研修が効果的である理由についても解説しましたので、防止対策に悩まれている経営者の方は、是非参考にしてみて下さい。

そして、仮に実際に高齢者虐待が発生してしまった場合には、隠蔽をせず、速やかに弁護士に相談するようにしましょう。

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。